Журнал “Свет” 2004.

Пронин К, Букаренко А.

В конце октября 1998 года спелеоэкспедиция «Поиск» начала комплексные работы по изучению и исследованию лабиринтов Нерубайских каменоломен. Основной составляющей этих работ было картирование подземных выработок.

Поселок Нерубайское расположен в 7 км к северо-западу от Одессы. Его название носят здешние каменоломни, или катакомбы, как их принято называть в Одессе. Жители этого села (в те времена хуторов), основанного раньше Одессы в середине 18 века, издревле занимались ломкой камня. Собственно, в безлесной местности это был единственный доступный строительный материал и, естественно, на него обратили внимание и начали использовать. Сами условия благоприятствовали добыче строительного камня. Нерубайское расположено на плато, полого поднимающееся от Хаджибейского лимана к западу, рассеченном несколькими балками. Балки повсеместно прорезают понтические известняки, выходящие на поверхность в верхних частях склонов балок, что также создает определенные удобства.

Обрывистые выходы пильного известняка, хорошего качества, мощностью 3-6 м протянулись в Нерубайском на много километров. Это, наверное, и послужило главным поводом для начала работ по добыче камня. Пильный известняк — понтический равномерно сцементированный раковинно-детритусовый известняк — окрашен в буровато-желтый и желтый цвет, иногда с белыми, светло-серыми и светло-бурыми горизонтальными прослоями. Известняк довольно легкий, пористый, легко рубится и пилится пилой на блоки (отсюда и его название — пильный известняк). В то же время это долговечный материал, хороший теплоизолятор и удобный заменитель кирпича.

Выше и ниже пласта пильного известняка залегают прослои плитчато-обломочных слоистых перекристаллизованных известняков, не поддающихся распиловке. Мощность верхнего слоя этого известняка, носящего название «жерства», достигает 4-6 м. Под нижним слоем жерствы, имеющим мощность 0,7-2,0 м, залегает плотная серо-зеленая меотическая глина, являющаяся региональным водоупором для понтического водоносного горизонта. Над известняками залегают плотные красно-бурые верхнеплиоценовые глины мощностью 2-5 м, перекрытые в свою очередь толщей четвертичных лессовидных суглинков мощностью более 15 м. Пласт пильного известняка, при общем горизонтальном залегании, на склонах балок выходит на дневную поверхность, а на плато залегает на глубине более 25 м.

Вначале масштабы добычи пильного известняка были крайне незначительны. Первые подземные каменоломни появились, видимо, в 1820-х годах. К 1840- м годам здесь уже существовали довольно большие подземные каменоломни, достигающие протяженности нескольких километров. К этому времени относится находка самой старой даты и надписи, сделанной древесным углем на стенке выработки — 1842 год. Эта дата найдена в 130 м от ближайшего входа, что свидетельствует о значительной работе каменоломов, проделанной к тому времени. Кроме этой даты найдены даты «1844» и «1848» г.г. Все они находятся на значительном удалении от входов. Но наиболее интенсивная разработка Нерубайских каменоломен началась в 1890-х годах и продолжалась, то затухая в годы войн, то увеличиваясь в годы стабильности, до 1960 года, когда в Нерубайском была закрыта последняя действующая шахта — «Усатово-6». В последующие годы незначительное количество камня выпиливалось эпизодически в старых выработках местными жителями для своих нужд.

Нерубайские катакомбы начали посещаться туристами во второй половине 1950-х годов. Более-менее планомерное изучение катакомб началось с конца 1965 года, когда была организована комсомольско-молодежная экспедиция по изучению Одесских катакомб — «Поиск». Основное внимание уделялось тогда не самим каменоломням, а сборам военных реликвий и изучению истории партизанских отрядов, действовавших в катакомбах. Однако в 1966-67 гг. были закартографированы центральные ходы, выделены и названы почти все районы катакомб, которые выделяются в Нерубайских каменоломнях и сейчас. Правда, съёмки оказались неточными, и в последующем от тех работ осталось множество номеров точек, написанных графитом на стенах выработки и здорово помогающих сейчас ориентироваться под землёй.

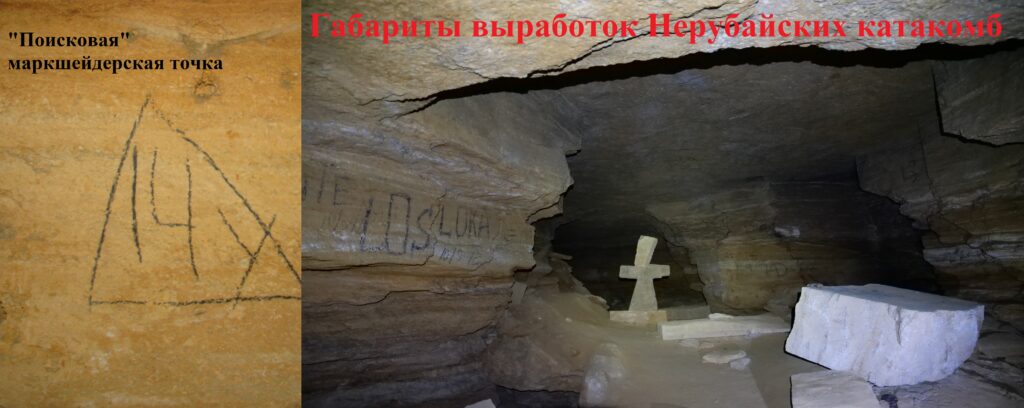

Старые маркшейдерские точки отличаются тем, что они обведены прямоугольной рамкой, «поисковские» точки — треугольником. В последующие десятилетия эти каменоломни посещали как члены клуба «Поиск», так и отдельные группы любителей катакомб. Оригинальную однолинейную шагомерную съёмку большей части выработок выполнил в одиночку Павел Лавренко, впоследствии ставший опытным инженером-маркшейдером, великолепным знатоком катакомб.

В октябре 1998 г. в спелеоэкспедиции «Поиск» было принято решение составить достоверную полную карту всех районов, известных и неизвестных мест подземелий Нерубайских каменоломен. Работы постепенно начали развертываться. И вот после 4 лет работ в декабре 2002 г. протяжённость закартированной части Нерубайских катакомб составила 103,6 км. Полностью составлены карты районов: «Нерубайская церковь» (ЗК-22), «Деревянные ворота» (ЗК-63), «Музей» (ЗК-3). Работы ведутся, но ещё не закончены в районах: «6 шахта» (ЗК-21), «Любкин ход» (ЗК-23) и «Нерубайские катакомбы» (ЗК-15). В процессе работ съёмочные группы вышли в Усатовские каменоломни, соединяющиеся с Нерубайскими (район «Гидромет» (ЗК-20)). Работы по картографированию лабиринта ведутся и по сей день. Однако на пути встречается все больше трудностей, связанных со значительной удаленностью участков от входа, затопленные районы, требующие специального снаряжения. Сейчас в результате проведенных работ можно достаточно достоверно оценить общую протяженность единого лабиринта Нерубайских каменоломен, которая, по нашему мнению, составляет 200-220 км.

Закартографированный участок Нерубайских каменоломен протянулся с севера на юг на 2410 м, с запада на восток на 1375 м. Площадь его составляет 177,2 га. Закартированная часть Нерубайских катакомб состоит из 9 крупных каменоломен и десятков мелких, сбитых между собой в единый лабиринт. Выработки, из которых состоят каменоломни, имеют в основном небольшие размеры, ширина их колеблется от 2 до 4 м, редко до 5 м, высота составляет от 1,6 до 2,5 м, редко до 3,5 м. Конечно, существует множество более узких и низких выработок — сбоек, задавленных и заваленных участков. Сечение выработок прямоугольное. Система отработки почти везде не правильная. Почти все каменоломни имеют свою собственную систему отработки, а значит никакой. Лучше, чем описания, даёт представление об этом приложенный план каменоломен.

Горно-техническое состояние разных участков каменоломен различное. Большая часть выработок сохранилась сравнительно хорошо. Конечно, деформации в них есть, но общий облик и основные элементы выработок сохранились, т.е. они имеют прямоугольные сечения, осталась кровля со следами инструментов, стены, крепёжные бутовые полосы, колонны и т.д. Сохранившие первоначальный облик выработки составляют примерно 70 % всего района. Сильно деформированные участки выработок, где каменоломни полностью или значительно изменили свой первоначальный облик за счёт обрушений кровли и деформаций стен, составляют примерно 25 %. В большинстве случаев это старинные, густо изрезанные каменоломни, расположенные в привходовых районах вдоль балок, реже выработки 1940-50-х годов, заложенные на большой глубине в юго-восточной части каменоломен. Мощность обрушений достигает в отдельных местах 3- 5 м. Частично первичные пласты полностью завалены рухнувшей с кровли породой и над выработками образуются вторичные гравитационные пласты сводчатого сечения высотой 0,3-1,8 м. Эти участки каменоломен довольно опасны из-за частых обвалов неустойчивой кровли, т.к. заложены они не в пильном известняке, а в плитчато-обломочном рыхлом несцементированном известняке.

Особенно опасные участки встречаются в северной и северо-западной частях каменоломен, где очень велика густота сети выработок. Более опасными являются участки обрушений в затопленных водой выработках (район «6 шахта» и «»Бодаевский ход»). Пильный известняк при намокании теряет 30- 50 % прочности, поэтому участки на границе обвальных куполов и затопленные грунтовыми водами особенно опасны. Усугубляется это тем, что в районе «6 шахты» над пластом пильного известняка залегают линзы зернистых кварцевых песков. 3 % каменоломен заилены почвой и реже глиной и суглинком, попавшими в каменоломни через провальные воронки и выезды — наклонные входы. Заиленные участки находятся в основном вблизи склонов балок, реже в глубине района, как, например, в «6 шахте», где выработки заилены бурым суглинком и красно-бурой глиной. Иногда заиливание ограничивается 20-50 см на дне выработки и окраской стен тонким слоем грязи в чёрный цвет, что придаёт катакомбам очень мрачный вид, но бывает, что высота просвета между грязью и кровлей уменьшается до 20-30 см или даже просвет вообще отсутствует.

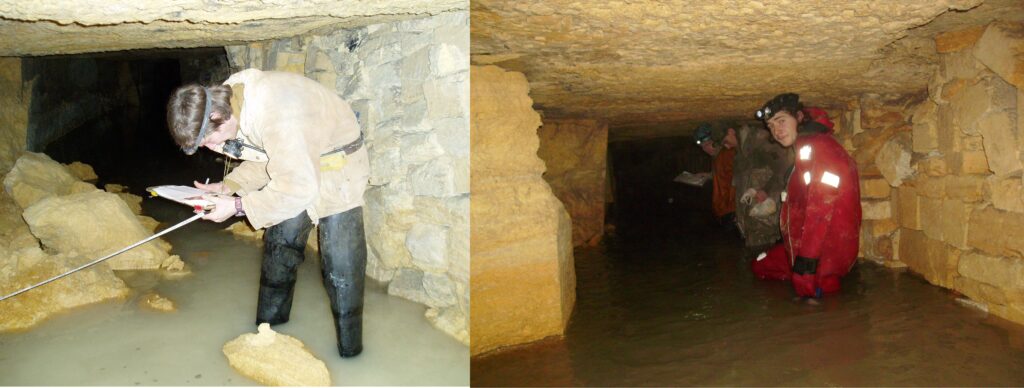

Затопление водами понтического водоносного горизонта выработки происходит в юго-восточной части каменоломен — в основном это участки «6 шахты» и «Нерубайских катакомб». Глубина воды в них составляет 0,1-1,5 м, иногда больше. В конце 2002 года съёмочные группы вышли к затопленным под кровлю выработкам. Работы в сифонах ещё не проводились. Вода в выработках чистая, как положено подземным водам, в толстом слое голубая. Вода жёсткая, температура её 11-12°С. Затопленные водой выработки составляют примерно 5-7% всей протяжённости. В Нерубайских каменоломнях уровень понтического водоносного горизонта имеет устойчивую тенденцию к поднятию. В 1965 году, когда «Поиск» начал работы в этих каменоломнях, затопленных участков вообще не было, вода была только в колодцах. На «6 шахте» вода появилась уже в 1969 году, глубина её была 0,1 м. Основное затопление началось в 1980-х годах.

Густота сети выработок на разных участках каменоломен различна. В северной части каменоломен в районах «Деревянные ворота» и «Нерубайская церковь» наблюдается максимальная густота сети выработок и наименьшие размеры целиков. Коэффициент подработки здесь составляет 0,5-0,6, а в некоторых местах даже 0,8, что является редкостным для Одесских катакомб. В каменоломнях 1940-1950-х годов, расположенных в восточной части районов «Нерубайская церковь» и «Нерубайские катакомбы», наоборот, густота низкая. Коэффициент подработки здесь 0,1- 0,2.

С Нерубайскими каменоломнями связано несколько известных исторических событий. В 1846 году здесь, в Тарасовских каменоломнях (часть района «Деревянные ворота»), проводил палеонтологические раскопки А. Нордман. Ему принадлежит честь открытия на юге Украины первых карстовых пещер, так как раскопки он вёл в пещерах, вскрытых каменоломнями. Во время раскопок были обнаружены кости более 300 особей пещерного медведя, кости носорога, пещерного льва, оленя, бизона, быка, волка и т.д. По материалам этих раскопок А. Нордманом было опубликовано несколько работ. Сами коллекции были вывезены на родину учёного в Финляндию, где сейчас и находятся. Возраст костных останков, по данным радиоуглеродного анализа, проведённого американскими исследователями в 1980-х годах, составляет 18 тысяч лет. К сожалению, в 1870-х годах местонахождение этих пещер было утеряно и, несмотря на предпринимаемые неоднократно советскими палеонтологами поиски, долгое время не найдено. Обозначены эти пещеры были только в ноябре 2002 года.

В 1870-1907 годах, по сведениям имеющихся в архивах жандармского управления документов, в Нерубайских каменоломнях проводились сходки социал-демократов и других оппозиционных царскому режиму организаций, в том числе и Русского Союза Рабочих. От этих событий в каменоломнях сохранились некоторые надписи.

В годы Гражданской войны в каменоломнях района «Деревянные ворота» и «Нерубайская церковь», базировался одесский подпольный ревком. Под землёй сохранилось несколько жилых комнат — баз ревкома, на которых найдены остатки снаряжения, винтовочные гильзы и патроны первой мировой войны — английские, французские, греческие, итальянские. Позднее здесь, в каменоломнях, скрывались бандиты и дезертиры.

Наибольшую известность Нерубайские каменоломни получили после Великой Отечественной Войны, так как в них базировался и действовал партизанский отряд героя Советского Союза В.А. Молодцова-Бодаева. Отряд вёл борьбу с румынскими оккупантами с 15 октября 1941 года по июнь 1942 года. Бодаевцы совершили несколько боевых операций, самой значительной из которых был подрыв эшелона с правительством Транснистрии, направляющийся в Одессу. Основной задачей отряда была разведка и передача данных в Москву. Для этой цели использовались многочисленные входы в районе «Деревянные ворота» и «Нерубайской церкви», через которые партизаны выходили на поверхность во время сеансов радиосвязи. Капитан НКВД В.А. Молодцов-Бадаев и большинство партизан его отряда погибли, но в течение почти 8 месяцев они удерживали в пригородах Одессы, блокировавшую их румынскую пехотную дивизию, так необходимую немцам под Севастополем. Основной партизанский лагерь находился в ещё не закартографированной части каменоломен.

Во время войны, особенно в октябре 1941 и апреле 1944 годов в привходовых районах катакомб скрывалось местное население. По архивным данным, в Нерубайских каменоломнях скрывались тысячи людей. До сих пор в выработках сохранились десятки жилых помещений — стоянок, как их называют в Одессе. На стоянках сохранились надписи, даты, предметы быта и военного снаряжения людей, укрывавшихся здесь от оккупантов. Трудно оценить, сколько тут в действительности находилось людей, но, по нашим наблюдениям, видимо не меньше нескольких сотен человек.

В 1957 году в «Нерубайских катакомбах» проводились первые крупные спасательные работы, о которых сохранились публикации. Четверо суток туристы, шахтеры, военные и местные жители искали 4-х мальчишек, заблудившихся в катакомбах. Все потерявшиеся были найдены и спасены.

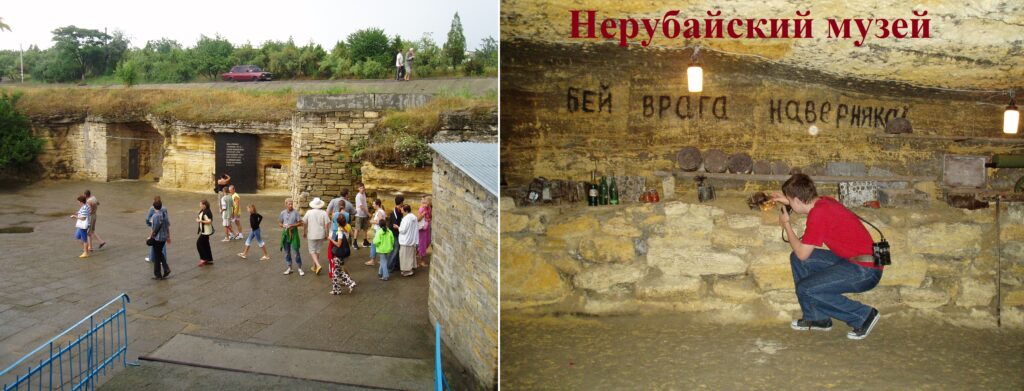

1950-х годов, в Нерубайских каменоломнях — район «Музей», был организован небольшой подземный экскурсионный маршрут и музей, посвященный подвигу партизанского отряда В. А. Молодцова-Бадаева. Позднее, в 1964 году, около входов в катакомбы этого района (ЗК-3) был построен мемориальный комплекс, посвященный партизанскому движению в Одессе. Часть каменоломен была оборудована для посещения. В 1970-1980-х годах это был самый посещаемый подземный объект в мире. Его посещаемость была около 1 млн. экскурсантов в год.

Во время изучения Нерубайских каменоломен, в границах их закартографированной части, были сделаны некоторые интересные находки. Имеются в виду те находки, о которых существует достоверная информация, так как по слухам и домыслам, чего тут только не находили. В основном, конечно, сохранились сведения о находках остатков оружия и военного снаряжения. Ниже приводится примерный список найденных в выработках вещей: примерно 210-250 патронов к винтовки системы Мосина (1941 год); гильзы от патронов к этой винтовке; пистолетные патроны от ТТ; картонные упаковки от русских винтовочных обойм, патроны от греческой винтовки системы Монлихера (1903-1910г.); звёздочка от пилотки; несколько газет времён обороны Одессы на русском и украинском языке, а также газета «Одесская почта» (1910 г.); 1 малокалиберный патрон (1941 года); детонаторы от гранаты РГ-33; магазин от винтовки СВД; 2 обоймы к винтовке системы Мосина; гранаты РГ-33; мина от 50 мм миномета; 3 патрона от винтовки Виэнфильда (1919 г.); несколько десятков советских довоенных монет; румынская граната (чугунный корпус); несколько 76 мм артиллерийских снарядов; очень ржавый револьвер; трубчатый артиллерийский порох; электродетонатор; инструменты; посуда; румынский рюкзак; затворная крышка от полуавтоматической винтовки СВТ; гильзы от револьвера Наган; небольшой квадратный штоф зелёного стекла (1886 г.); стекла с клеймами от керосиновых ламп, в том числе с клеймами «Одесса»; сохранившаяся красочная пачка от папирос «Добрый молодец» (1869 г.) и т.д. Среди других находок можно отметить 2 крупных кости — лучи спинного плавника карповых рыб и несколько позвонков рыб от особей весом до 25 кг. Редкой находкой является валун серого гранита диаметром более 20 см, вскрытый выработкой в толще пильного известняка. Это следы древнего выноса речными льдами в море кристаллических пород из центральной части Украины.

Заслуживают внимания несколько обнажений серо-зелёной и красно-бурой глины, переполненной крупными кристаллами гипса, слоистых песчано-глинистых отложений верхней части понтического яруса и другие геологические объекты. Все они, как и исторические объекты, нанесены на план и ждут своих исследователей.

Микроклиматические наблюдения в Нерубайских каменоломнях включали в себя измерения температуры воздуха и воды, а также наблюдения за движением воздуха в выработках. Измерения температуры показали, что в глубинной зоне каменоломен, начиная с 30-80 м от входов, температура воздуха составляет 10,5-13,0°С. Средняя температура воздуха по большинству замеров равна 11,0-11,5 °С. наиболее низкая температура наблюдается на главных ходах — 10,5- 10,8°С. В тупиках температура — 11,5- 12,5°С, в самом удаленном районе, «6 шахта», в 1,5 км от входа, температура воздуха составляет 13 °С. Температура воды в этих выработках также 13°С. Направление движения воздуха определялось с помощью небольших дымовых шашек, дающих оранжевый дым. Результаты наносились на план. Выяснилось, что на некоторых центральных ходах существует воздушный реверс, когда в течение суток, направление движения воздуха довольно резко менялось на 180°. В результате, даже таких примитивных, микроклиматических исследований, стало ясно, что Нерубайские каменоломни обладают достаточно комфортными условиями, облегчающими проведение в них долговременных исследовательских выходов (походов). Особый интерес, по нашему мнению, должны представлять затопленные водой участки каменоломен, которые могут использоваться спелеоподводниками для тренировочных погружений.

Сводный план Нерубайских каменоломен составлен по материалам нескольких съёмок, выполнявшихся в разное время. За основу принята маркшейдерская инструментальная (теодолитная) съёмка нескольких центральных ходов, закартографированных, или имеющих две привязки с поверхностью, чтобы избежать ошибок, образующихся при съёмке длинных висячих ходов. Эта съёмка выполнена поисковцем П.М. Лавренко в 1980-1990х годах. Графические материалы этой съёмки построены в системе условных координат, увязанных между собой, и совмещены с поверхностью. За начальную точку съёмки Нерубайских каменоломен принята точка № 500, расположенная на центральном ходе ЗК-15 («Нерубайские катакомбы»), в 100 м от Нерубайского музея (ЗК-3). Точка тщательно закоординирована и закреплена на месте металлической рамкой. Рядом, на стенке выработки, сделана графитом надпись «начало 30.09.1998 г.». На сводном плане это место отмечено № 1.

Второстепеные ходы снимались буссолью, данные пересчитывались в координаты и наносились на план. Съёмочные ходы замыкались между собой, образуя замкнутые полигоны, что позволяло вычислять, вводить правку. К этому «скелету» привязывалась компасная съёмка, которой заполняются полигоны внутри кольцевых ходов, и наружная часть. Таким образом, компасная съёмка всюду замыкается на координированные ходы, что позволило на всех участках обеспечить необходимую точность и избежать накопления ошибок неизбежных при работе с компасом. Сплошное картирование велось попланшетно. Размер планшетов, для удобства пользования и копирования выбран 270 на 400 мм (А 4). Картирование шло вдоль центральных ходов каменоломен, то есть, начальной точки съёмки (Т 500/1), вдоль попавших на планшет центральных ходов снимались все боковые выработки. Но съёмка их велась только в границах данного планшета. Построение делалось графически, но все исходные точки были координированы и нанесены на планшет по координатам. Полностью заполнив один планшет, переходили к следующему. Этот способ (принятый в геологии и топографии) позволил детально, без обычных в спелеологии пропусков, методично закартографировать большие площади каменоломен сплошным образом. При стыковке планшетов, выработки с планшетов на планшет переносились по координатам. К настоящему времени полностью покрыто съёмкой 23 планшета. В случае если на данный планшет попадали планы ранее картографированных участков каменоломен, они тщательно привязывались к существующему «скелету» и затем на месте визуально проверялись. В случае обнаружения неточностей, проводилась пересъёмка. Во время проверки конфигурации выработок, на планшет наносилась вся интересующая нас информация — от геологической до исторической. При построении сводного плана были использованы маркшейдерские (буссольные) планы Н.Н. Плуталова 1949-1953 годов, масштаба 1:1000, планы И.О. Грека 1992-1996 годов, масштаба 1:500. Сводный план выполнен в масштабе 1:1000.

Основные полевые съёмочные работы проводили Н. Подруцкая, В. Пронин, А. Чёрная, И. Грек, А. Лавренко и авторы статьи. Обработку материалов проводили К.К. Пронин и Н. Подруцкая. Всесторонние консультации по маркшейдери и оказывал главный маркшейдер Одесского шахтоуправления П.М. Лавренко, которому авторы выражают свою признательность.

С 1998 по 2002 год всего в полевых работах приняло участие более 40 человек, из которых хочется отметить особо активно работавших и внесших наибольший вклад в изучение Нерубайских каменоломен Лошко А., Обухова А., Кнайдель М., Левченко А., Репкина А., Картеляна Г., Моисеева А. Однако труд всех членов спелеоэкспедиции «Поиск» позволил закартографировать этот огромный подземный лабиринт. И пусть эта статья будет памятью всем тем, кто в свои молодые годы принимал участие в изучении Нерубайских каменоломен.

Картографирование Нерубайских каменоломен далеко не закончено. В них на план ещё не положено около 100-150 км выработок, и, если учесть, что Нерубайские каменоломни соединяются с Усатовскими, то это ещё плюс 300-350 км, а те, в свою очередь, с Кривой балкой, Силикатным заводом и ещё неизвестно с чем…

Сейчас съёмочные группы во многих местах вышли в затопленные участки выработок и кое-где столкнулись с сифонами. Для «Поиска» работа в полностью затопленных выработках дело новое, не отработанное. Мы будем осваивать эти работы, но хотелось бы пригласить к участию в работах спелеоподводников, тем более, что благодаря лёгкой доступности и теплой воде эти участки могут быть учебными полигонами.

В последнее время, из-за удалённости не закартографированных участков на расстояния более 1,5 км от входов, актуальными становятся многодневные экспедиции. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на подходы к местам работ и обратно, а также способствует проведению специфических наблюдений. К сведению, детальных работ по изучению геологии, минералогии, спелеологии, истории, в каменоломнях почти не проводилось. Так что фронт для серьёзных работ в Нерубайских каменоломнях огромен — от длительных научно-спортивных экспедиций, до специализированных научных изысканий.