Спелеология и спелестология 2017г.

Пищурников О, Пронин К.

Впервые, о затопленных подземельях Одессы, упоминается в одной из отчётных газетных статей по «экспедиции Грицая», опубликованной в 1929 году. Там описывается, как исследователям преградило путь подземное озеро – заполненная водой полость [Захаров,1929].

Когда «Поиск» начал исследования катакомб в 1965 году, все они были ещё сухие. Только в Кривобалковских катакомбах, существовал подтопленный участок (первые сведения о том, что он подтоплен, относятся к 1944 году, так как это был пункт водопитания партизан) [Гречуха 1970]. В «Поиске» даже демонстрировался, уникальный для тех времён снимок. Поисковец Василий Ляличенко стоит в выработке в сапогах, и вода почти доходит до края сапог, а дальше затопленная выработка. Смотревшие фотографию удивлялись: «Надо же и такое в катакомбах есть!». Ходил ли Ваха дальше, неизвестно.

В 1967 году, в Усатовских катакомбах, в районе зала «Механиков», были обнаружены подтопленные на значительную глубину выработки, наверное, порядка метра. Это вызвало необыкновенный интерес, как же, найдено подземное озёро «озеро Механиков». Сам Валерий Юдин, основатель «Поиска», осмотрел озеро, его, при свете фальшфейеров, снимала съёмочная группа «Клуба кинопутешествий» (режиссер Андрей Ключников).

В 1968 году было найдено «Новое озеро», тоже в Усатовских катакомбах, в районе «Балаган». Это был ход, уходящий вниз (сверху был верхний ярус), затопленный через 4-5 метров под кровлю. Нам очень хотелось узнать, что там дальше, за сифоном. Раздевшись, подходили к нему. У меня был подводный фонарь, и я даже светил в него, но ничего не увидел. Позднее, в 1971 году, мы нашли, на левом контуре «Балагана», ещё несколько подобных мест, правда не полностью затопленных, например «Нежданное озеро». Везде были короткие тупики, и мы успокоились, что и в «Новом озере» так. Просто это опущенный вниз забой.

Потом уровень понтического водоносного горизонта начал быстро подниматься. А может он просто уже поднялся до подошвы выработок и вода начала их подтапливать. И в первой половине 70-х годов, подтопленных выработок становится много. Правда глубина воды в них была небольшая. В тех первых водоёмах, вода подошла под кровлю и они стали сифонами. Это всё предыстория. Никто в них нырять не собирался. Хотя обводненные выработки уже проходились по методике Кастере. Раздевались догола и шли, правда, светили электрическим фонариками, а не свечами. Так работали на «Балагане» и в Нерубайских катакомбах на «Махно» (Писцов Б.). В Кривобалковских катакомбах, Павел Лавренко, работавший самостоятельно, использовал рыбацкие сапоги, а позднее гидрокостюмы «Садко» и «Тегур».

Правда были уже и спелеоподводные достижения. На «Бадаевских стоянках» — это подземный партизанский лагерь в Нерубайских катакомбах, есть подземный колодец. В 1968 году в нём было метра 3 воды. Кто-то углядел на дне колодца пистолет, и кто-то туда нырнул и вытащил горлышко от бутылки. Может это легенда, а может и правда. Нечто подобное произошло в Кривобалковских катакомбах (район К-29). Собственно эти катакомбы, южная окраина Нерубайских катакомб, так как они соединяются между собой, образуя единый 900 километровый лабиринт. В затопленный подземный колодец, нырял в гидрокостюме, Павел Лавренко, тоже за пистолетом, но достал стеклянную солдатскую довоенную флягу. В конце 1980-х годов, Павел хотел пронырнуть, в этом же районе, небольшой сквозной сифон. По съёмке получалось, что его длина не более 7 м. Мы с Игорем Греком, не разрешили ему совершить этот геройский подвиг. Потом, оказалось, что длина затопленного участка была порядка 42 м (по новой съёмке, сделанной с двух сторон сифона, сам сифон не проходился).

С обводнёнными выработками мы сталкивались периодически и по другим поводам. Например, в середине 1970-х годов, во время проведения поисково-спасательных работ в катакомбах Кривой балки (К-23), кому-то пришла в голову мысль, что потерявшиеся школьники, уплыли на плоту по затопленным выработкам, и что их надо искать в глубине района, в не затопленных выработках верхнего яруса. Начальство приказало идти вброд, по пояс в воде (а дело было в январе). Я отказался выполнять и тогда привезли гидрокостюмы, в которых мы с А. Фроловым благополучно прошли по воде до сухого участка и конечно, никого не нашли (школьники вообще были не в катакомбах).

В начале 1980-х годов, мы уже интенсивно обследовали подтопленные на разную глубину выработки, но только там, где была воздушная прослойка, хотя бы 10 см высоты. Основными костюмами были «Тегуры» состоящие из штанов и рубашки, плотно скатывавшихся на поясе вместе. Скатка закреплялась широким резиновым бондажем — поясом–кольцом. Конечно, остаться сухим, после продолжительного пребывания в воде, было невозможно, но сочение воды через тугую закатку, было медленным. Вода, пропитывая шерстяную одежду, успевала нагреться телом. Главное было надолго не останавливаться, а всё время двигаться. И это удавалось. Однажды мы с Павлом Лавренко, провели в гидрокостюмах 11 часов, правда, часть времени мы шли по сухим, не затопленным выработкам. Поверх гидрокостюма, чтобы не порвать его, надевался х/б комбинезон или просто старая одежда. На ноги надевались сапоги.

Условия в затопленных одесских выработках более благоприятные, чем в пещерах. Температура воды 10 – 13 градусов, глубина погружения 0,1 – 2,5 м. Неприятным отличием от пещер является большая вероятность обрушения – кровли, стенок и главное, бутовых стенок. Ну а поднимаемая во время прохождения муть, наверное, в слабопроточной воде, везде одинакова.

Протяжённость подтопленных на разную глубину выработок очень велика – десятки километров. Подсчёты мы не делали, но даже по картированным выработкам она составляет многие километры.

Серьёзно пришлось заниматься обводненными выработками во время выполнения коммерческих заказов в катакомбах. В 1988-1990 годах, нам было предложено выполнить теодолитную съёмку, а затем и тампонаж, двух больших районов катакомб, К-48, протяжённостью 9,1км, и К-49, 13.1 км, расположенных под заводами. Большая часть выработок, была на разную глубину подтоплена. Иногда воды было по щиколотку, а иногда и по грудь. В К-48, был один тупиковый участок, затопленный выше кровли. Мы почти наверняка знали, что он тупиковый. Спустили в катакомбы насос производительностью 130 кубометров в час, поставили его на не подтопленном участке. В соседней выработке поставили перемычки из блоков известняка на цементном растворе, а в нижней, затопленной части выработок, просто плотно уложили мешки с цементом. И откачали воду из затопленного участка выработок.

Насос работал 6-8 часов, уровень воды понижался примерно на 70-80 см. Образовывалась воздушная прослойка высотой, в самых низких выработках, до 20 см, а в более высоких, до 40 -60 см. Туда можно было зайти в гидрокостюмах и работать 40-50 минут, пока уровень воды опять не поднимался до кровли. Первое посещение этого участка едва не закончилось трагически. Мы с Игорем Греком обследовали дальнюю часть участка. Так как голова всё время была в воде, мы сильно переохладили головы через тонкую резину шлемов и начали терять координацию движений. Всё видишь, понимаешь, а сделать простое действие не можешь. А именно переступить небольшую кучку бута на дне хода, по дороге к выходу из воды. Но всё обошлось. Дальнейшие работы на этом участке стали легче по мере заполнения выработок песком, через пульпопровод, проложенный в конец участка.

Время откачки воды всё время уменьшалось, да и время нахождения в выработках тоже уменьшалось.

В этих же районах катакомб мы столкнулись с подтопленными пещерами. Глубина подтопления их была небольшая 5 – 30 см, но учитывая габариты пещер того участка, высота 50-130 см, этого вполне хватало. Да ещё и узко. Иногда к пещере подходили в гидрокостюмах, потом на куче камней снимали их и ползли дальше в обычной одежде. Возвращаясь, быстро одевали гидры и бежали к шурфу, а там, с рекордной скоростью наверх, к солнышку.

Так проходили крупнейшую пещеру участка – Инвалидную (Пронины К. и В.), и начали, но не прошли Кужелевскую, высокую, но узкую пещеру с подтопленным дном. Она наиболее близко расположена к крупнейшей пещере юга Украины – Новороссийской. В Кужелевской пришлось еще, и взрывать заклиненный камень, перегораживающий ход. Но доработать пещеру до конца, не хватило терпения.

Осенью 1996 года, во время исследования катакомб Холодной Балки (рук. И. Грек), в самой дальней юго-западной части района, на его контуре, поисковцы столкнулись с сильно затопленными выработками. Использовав полные гидрокостюмы (обычно работали в половинках «Тегуров», так как этого хватало), Пищурников О. и Шевчук А. преодолели почти полностью затопленный участок выработок, где воздушная прослойка, часто не превышала 5 см (полусифон) и провели там топосъёмку. Снимать было тяжело, так как при любом неосторожном движении, поднятая волна, полностью перекрывала ход. Во время работ, на контуре, было зафиксировано полностью затопленное ответвление (сифон).

Много позднее, этот участок Стахурский показал известному одесскому дайверу В. Тобаку, который проложив там стационарный ходовой конец из армейского полевого провода, провел несколько тренировок по курсу пещерного дайвинга. Катушка и полевик находятся там и поныне.

Первое, собственно погружение, с аквалангом, в затопленные катакомбы, было совершено в 1998 году членами подводного клуба «Наварекс», Сергеем Грабовецким и Александром Терещенко. Ныряли со стороны Нерубайского музея, к «Бадаевским стоянкам». Это мероприятие проводилось по инициативе Александра Стахурского под руководством Руслана Зеленяка, в рамках телепроекта «Сильнее страха». К этому времени не только колодец, но и большая часть выработок была затоплена выше кровли.

Страховали нырявших Зеленяк Р. и Мещеряков Г. Место для ныряния и дорогу по катакомбам от входа до места погружения, показали поисковцы. Они же помогали перетаскивать акваланги и другое снаряжение. Подходной путь был не близким, порядка 1 км по выработкам, часто довольно низким, менее 1,5 м, что очень затрудняло переноску груза. Кроме того последние метров 150 шли по подтопленным выработкам, иногда по грудь в воде.

Место погружения было выбрано по нескольким причинам. Во первых это было наиболее близко расположенное ко входу место, под потолок затопленное водой, известное устроителям мероприятия. Другие подобные места и располагались дальше и подходные к ним выработки, были больше подтоплены подземными водами, что ещё больше бы, затруднило переноску груза. Во-вторых, ныряли не просто в затопленные катакомбы, а к легендарному подземному партизанскому лагерю, что было немаловажным для такого мероприятия. Ведь оно было не научно-исследовательским, а всё же рекламным.

По воспоминаниям Грабовецкого, они плыли по прямому ходу, пока не попали в тупик. Видели боковые ответвления, причём не полностью затопленные. Да и на основном ходе, иногда встречались небольшие воздушные карманы. Боковые ответвления решили осматривать на обратном пути, но когда зашли в тупик, при сматывании ходового конца, сильно намутили, и пришлось возвращаться по ходовому концу без исследования оставленных ответвлений. Во время движения, Терещенко рисовал схему пройденного пути.

После выхода основной группы, Зеленяк и Мещеряков тоже осуществили погружение, но из-за плохой видимости оно было коротким.

Во время мероприятия, проводилась видеосъёмка, по материалам которой была сделана очередная передача цикла «Сильнее страха». Результаты погружения, были коротко описаны в статье [Пронин, 1998].

Летом 2003 года, мы занимались обследованием, для реконструкции, источника питания северного пруда в знаменитом Дюковском парке. Он представлял собой бутылкообразный колодец глубиной 3,2 м (Т-33), из которого, через верх, вытекал ручеёк и тёк в пруд. Не было ясно, строение его нижней части. Предполагалось, что к нему подходит водосборный штрек, аналогичный южному (в колодце) и существует забитая труба, питавшая пруд. Пронин, в сухом гидрокостюме, но без дыхательного аппарата, нырнул в колодец, но туннеля не обнаружил. Питание шло через дно и стенки колодца. Это наблюдение послужило для принятия решения по последующей реконструкции колодца. Вода была откачена, колодец и водосброс, отремонтированы.

В том же месяце, ещё одно аналогичное по исполнению обследование, полностью затопленного погреба, или «мины», как их называют в Одессе, происходило на улице Малой Арнаутской (возможно в этой мине, до её затопления, и было изготовлено знаменитое средство «Титаник», которым Киса Воробьянинов, красил волосы). При строительстве дополнительного здания фирмы «Интертелеком» столкнулись с тем, что в днище котлована был вскрыт и пробит свод мины, полностью затопленной водой. Я быстро нашёл первичный вход в мину (он находился метрах в 15 от провала, в подвале дома, и был аккуратно замурован свежей кирпичной кладкой – «нет полости – нет проблем»). Нырял я туда так же, в гидрокостюме но без аппарата. Потом мощным насосом уровень воды понизили, и мы сделали все нужные, для тампонажа мины, замеры.

В 2003 году, авторы обследовали затопленную часть водосборного туннеля, расположенного на дне колодца глубиной 10,8 м. Это интересное гидротехническое сооружение питает южный пруд в Дюковском парке. Вода понтического водоносного горизонта собирается водосборным штреком и подаётся в пруд. Выходит ли в него сам штрек или там есть какие-то перепускные сооружения, и хотелось выяснить. Но осмотреть Пищурникову удалось только дальнюю от пруда часть, там, где в кровле была хоть какая-то воздушная прослойка. Акваланга у нас не было. Начало штрека, его забой, мы нашли, а вот соединения со ставком, не увидели. Штрек наклонный, и дальше он уходил под воду. Но начало его было красивое. Сводчатый ход, высотой до 2-х метров, выложенный блоками жёлтого пильного известняка, чистейшая голубовато-зелёная, быстро текущая вода и впереди, манящая темнота.

Летом 2008 года, Александр Стахурский попробовал пройти штрек с аквалангом, но пройдя 2-4 метра, остановился, сообщив, что дальше, всё забито корнями деревьев, правда, в сторону видны ответвления. Насколько это соответствует действительности неясно.

Так этот интересный гидротехнический объект, построенный в конце 19 или начале 20 века, и остался необследованным. (Когда статья уже дописывалась, Пищурников с А. Куракиным) совершили в этот туннель, предварительное погружение нового этапа исследований, и, пройдя 12 м вниз по течению, продираясь сквозь корни деревьев, почти полностью заполнившие туннель, уткнулись в каменную стенку-перегородку).

Зимой 2007 года, мы занимались обследованием водосборного штрека, расположенного на дне 25 метрового колодца, под территорией завода «Холодмаш», на ул. Михайловской. Был сильный мороз, и мы боялись, что замёрзнет лёгочный автомат. Но на дне колодца, над водосборным штреком, температура была 13 градусов (правда был сильный капёж, почти дождь), и пока верёвками спускали акваланг и снаряжали Тобака, всё отогрелось.

Последняя площадка в колодце находилась немного выше уровня воды. Ниже вела металлическая лестница. Влад спустился по ней как по трапу, и поплыл. Мы, в общем-то, знали, что собой представляет этот штрек. Но не знали его точных размеров, ориентировки и технического состояния.

Во время погружения производилась непрерывная видеосъёмка, направление фиксировалось компасом, который тоже снимался камерой. Штрек оказался почти прямым, общей протяжённостью 80 метров. Колодец выходил в него почти посредине. Ширина штрека была 1,6 м, высота 2,2 м. Вода стояла на 30 см выше кроли (по замеру в колодце).

Следующее погружение Влад делал летом 2007 года, участвуя в изучении подземных помещений 412 береговой батареи, расположенной восточнее Одессы около села Чабанка (ныне пгт. Черноморское), Он совершил погружение в колодец, ведущий на самый нижний, третий, ярус, бункера. Батарея, построенная в середине 1930-х годов, имела 2-х этажные подземные сооружения, со дна которых, был сделан подземный ход к наблюдательному пункту, находящемуся на берегу (сама батарея находилась в 1,5 км от берега). Сохранившимся входом в этот подземный ход служил 12 метровый колодец, в настоящее время затопленный водой. Во время проведения погружения, уровень воды находился в 1 метре от устья колодца (пола помещения 2-го яруса).

Пока дайвер обследовал верхнюю часть колодца, спускаясь и поднимаясь, вода стала мутной, почти чёрной из-за массы органики поднявшейся взвесью. На глубине около 9,6 метров, колодец был завален сгнившими досками, ветками и трубами. Видимость была нулевая и поэтому найти начало хода не удалось.

Но это было самое глубокое погружение в одесских подземельях. По нему тоже сохранились видеоматериалы и даже очень приличный клип, сделанный из них.

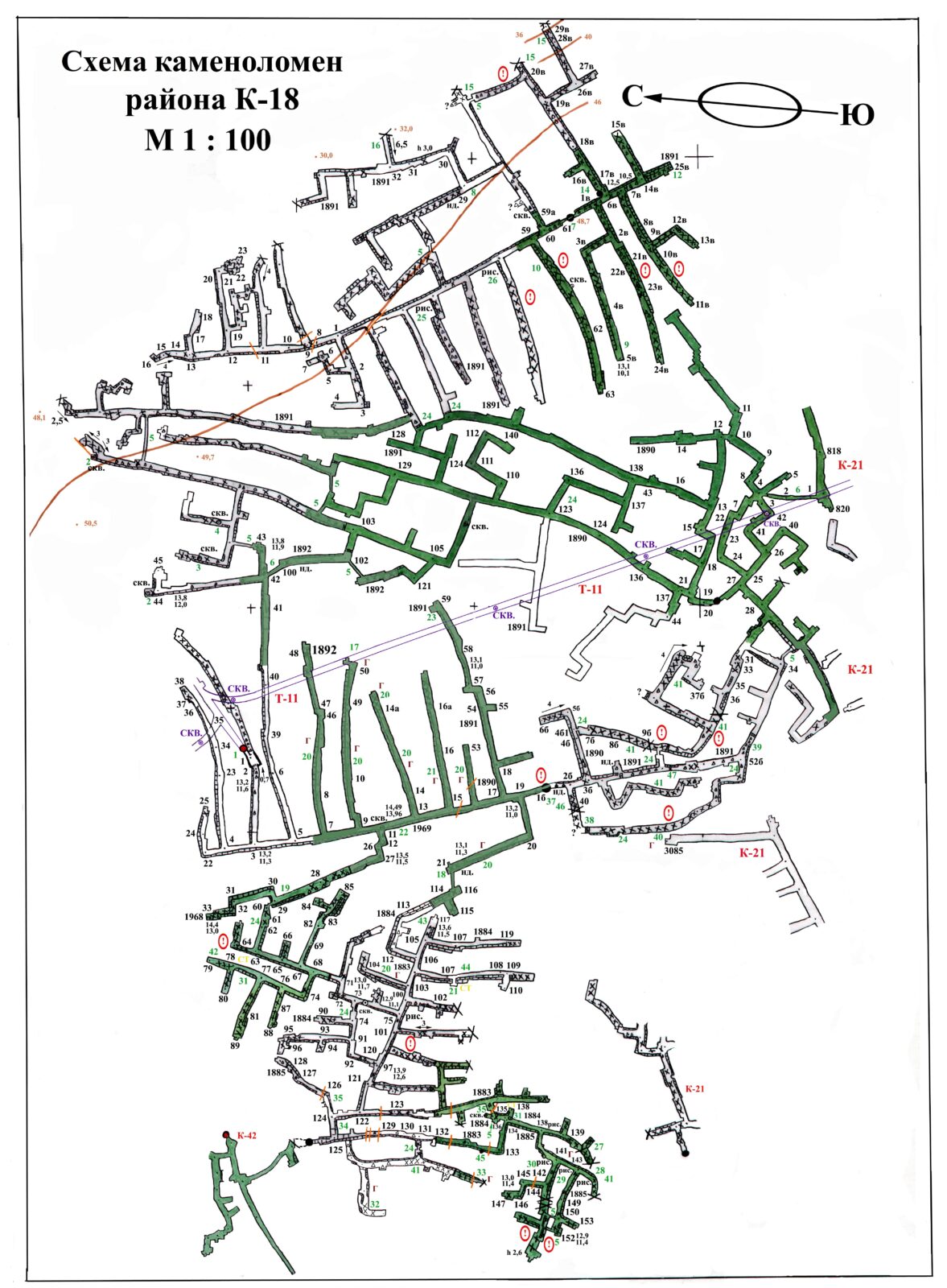

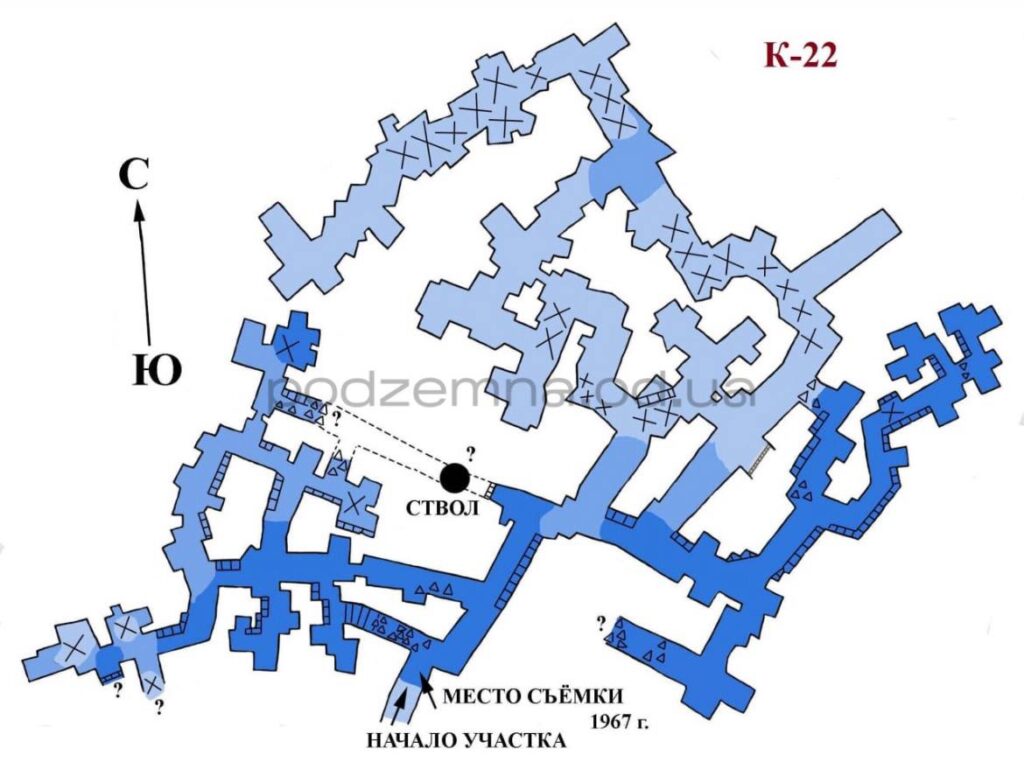

В январе 2008 года, во время проведения 100 часовой исследовательской экспедиции в кривобалковские катакомбы (район К-22), для проведения спелеоподводных исследований, был приглашён Влад Тобак. Хотелось узнать, что находится за сифоном, перекрывшим ход, где в 1967 году фотографировался Ваха Ляличенко. Мы много раз подходили к нему, и всегда останавливались перед ним. Видно было, что затопленный ход крепкий, имеет достаточные габариты, 1,5 – 1,6 м высоты и до 2-х м ширины. И вот Тобаку, предложили его пронырнуть. Влад согласился и приехал к нам со своим постоянным напарником Олегом Коробковым, хорошей командой и надлежащим снаряжением (даже с реанимационным).

Помню, как тяжело было всё это спускать в 12 метровый колодец и как ещё тяжелее тащить по низким выработкам высотой 1,4-1,6 м общей протяжённостью километра два. Но с привлечением всех сил, благо экспедиция была большая, мы дотащили всё нужное до сифона. Подтопленная выработка, начиналась всего в 10 метрах от сифона, место для переодевания было сухое, высокое, порядка 2-х метров. Нырял Влад в сухом гидрокостюме с дублированной системой жизнеобеспечения, по ходу разматывая ходовой конец.

Пройти ему удалось 42 метра. Воздушных карманов не было. Были боковые ответвления, но он выбирал наиболее прямой и габаритный ход. Во время возвращения, произошёл неприятный случай. Вода всё же замутилась, ходовой конец попал в узкую щель между крупными камнями, и Владу пришлось пережить неприятные минуты, так как первой мыслью было, что произошёл обвал и вход перевалило. Но он не потерял самообладания, и разобрался в ситуации.

Мы, ничего этого не зная, ждали его спокойно. После этого погружения стало понятно, что там находится большой участок полностью затопленных катакомб и что проникнуть туда сложно, но все, же можно. Потом был утомительный путь назад, в подземный лагерь экспедиции [Красножён 2008].

Во время 4-х дневной экспедиции в загородные катакомбы Холодной балки, в январе 2009 года, один из авторов статьи с Александром Чубаревым предприняли попытку пройти сифон, найденный к 1996 году, с аквалангом (нырял Пищурников, Чубарев — страховал). До этого, зимой 2008 года, к этому сифону подошли топосъемкой с другой стороны. Сифон не был пройден из-за ошибки в прокладке ходового конца — зацепившись за бутовую стенку, ходовик обрушил несколько камней, сведя видимость практически до нулевой. Однако, не смотря на неудачу, длину предполагаемого сифона удалось сократить до 40-50м. В декабре 2015г. Пищурников и Денис Полищук успешно пронырнули этот сифон, длиной 55 м. Назад, возвращались в обход, «посуху», так как в сифоне есть низкий участок обваленного хода, прохождение которого стало не возможным, из-за поднятия мути и снижения видимости до нуля.

Летом 2012 года, интереснейшие, и даже пионерные, работы, проводились в затопленных катакомбах района К-33. Мы вскрыли этот труднодоступный район 630 мм шурфом глубиной 32 м, и вели там съёмку, большей частью в подтопленных на глубину 0,7 – 1,7 м, выработках 1930-х годов. Были и полностью затопленные выработки, но большей частью небольшие, тупиковые.

Продвигаясь по этому лабиринту (протяжённость его составила впоследствии 13,3 км) сплошной съёмкой, мы вышли к затопленным водой «стоянкам» — жилым подземным лагерям времён войны. Было принято решение пригласить для обследования затопленного лагеря нашего дайвера, Олега Ковтуна. Провели его, с помощницей Алёной Еловой, до начала стоянок. Они оделись в гидрокостюмы (у Алёны был костюм мокрого типа) и, используя комплекты № 1, провели первичное обследование затопленной части лагеря.

Обычно мы работаем в таких местах традиционным способом, надеваем гидрокостюмы или половинки и идём. Естественно первый идущий ещё, что-то видит под водой и даже, в идеальном случае, может что-то схватить. Но уже через пол минуты, из-за поднимающейся мути, ничего не видно (а садится муть несколько часов). Задним, и подавно ничего не видно. Но когда люди тихонько плывут по поверхности, муть не поднимается, всё хорошо видно, можно проводить фото и видеосъёмку (что и было сделано) и даже собирать со дна предметы.

Впоследствии, плавая в комплекте №1, в затопленных выработках Кривой балки (К-22), Ковтун открыл там новый вид слепых рачков, чего не удалось бы сделать, просто идя по затопленным выработкам.

В общем, это был пионерный шаг в изучении подтопленных выработок и особенно затопленных «стоянок». Правда, в 1990-х годах, в подтопленных Нерубайских катакомбах плавал в комплекте № 1 и мокром костюме, Пищурников, но так как это были обычные, чистые выработки, особого внимания это не привлекло.

Но самые серьёзные, действительно исследовательские спелеоподводные работы проводились в катакомбах Кривой Балки (К-22), в том месте, где нырял Тобак. К тому времени мы закончили комплексные исследования этого района катакомб, закартировав 64730 м выработок, и у нас остался не обследованным и некартированным только затопленный ход, ведущий в «белое пятно», а просадки дна выработок поблизости, указывали на наличие нижнего яруса, не доступного без преодоления сифона. Других таких мест найдено не было. Участки нижнего яруса, где была хоть какая-то воздушная прослойка под кровлей, мы прошли. В декабре 2015 года началась тщательная подготовка к погружению в сифон.

И вот 24 января 2015 года хорошо подготовившись и собрав надёжную команду для обеспечения дайвера Пищурникова, куда входил даже представитель МЧС, мы приступили к «операции». Проблем и трудностей, у нас было много. Конечно, для тех, кто ныряет в сифоны глубочайших пещер, это показалось бы пустяками, но для нас это было в новинку и сложно. Вход в выработки – колодец глубиной 22 м и диаметром 630 мм. Спустили на верёвках акваланги – основной рабочий комплект Олега и запасные, на случай. Потом тащились 750 м по выработкам до места погружения. С 2008 года появился новый вход, ближе того, старого, и уровень воды понизился на 70-80 см. Но сифон по-прежнему оставался. Снарядили мы водолаза, прибили в начале воды ходовой конец – чёрную широкую ленту, использующуюся для изготовления роллет, промаркированную через каждый метр, белой краской (всего длина её была 110 м). Проводили Олега до начала сифона и стали ждать. Два запасных водолаза – Александра Садолюк и Сергей Быковский, морально готовились лезть на помощь, если что (а что ?). Вот как описывает Олег это первое ныряние в сифон.

«Пройдя по полностью затопленной «централке» удалось, преодолев около 80м хода выйти в хода с достаточно большой воздушной прослойкой, которая позволяла передвигаться без дыхательного аппарата. Район «повалил» — ходы разветвлялись без явных намеков на скорое окончание. Правда путь преграждал небольшой обвал, через который необходимо было перелазить практически посуху, а делать это в ластах и с баллонами было крайне неудобно. Да и заставлять волноваться группу поддержки не стоило — ведь они рассчитывали длительность погружения по запасам воздуха, не зная про мои «сухопутные» прогулки. Было решено возвращаться, заглянув по пути в основные боковые ответвления. Порадовала видимость на обратном пути — она, конечно, снизилась метров до 2-3, но вполне позволяла двигаться свободно, не цепляясь судорожно за ходовой конец.

«Ходовая лента», кстати, была оставлена, и, хорошо, послужила в дальнейших погружениях.

В то время как вся команда обеспечения была озабочена безопасностью погружения и транспортировкой груза, меня, в первую очередь, волновала результативность погружения. Сам по себе факт «нырнули в катакомбах» на тот момент был уже не новостью и не сенсацией. Я и сам уже пробовал погружаться в Холоднобалковской шахте. Погружения в катакомбах технически не представляют ничего сверх сложного: глубина смешная – практически не глубже метра, течения нет, вода вполне теплая. А вот как решить задачи ориентирования в густой лабиринтовой сети и выполнение топосъемки приемлемого качества, приходилось придумывать буквально «на ходу». Тем более, что ход, уходящий под воду, на Кривой балке, вел в достаточно большое «белое пятно» на карте, способное вместить немаленький кусок системы. Топосьемочные работы затруднялись вовсе не неудобствами ведения записей под водой – эта проблема давно решается в дайвинге. Наибольшие неудобства доставляли невозможность натянуть измерительную ленту, оставаясь при этом на одном месте и отсутствие точек закрепления этой самой ленты. Все тщательно описанные правила и методы прокладки ходового конца на рэках и в пещерах здесь оказались бесполезными – на гладких стенах крепить не за что, камни ракушняка под водой слишком легкие, строить конструкции на дне из нескольких камней – значит осознанно добиваться нулевой видимости! Частично проблема была решена забиванием в стены гвоздей, но это, то еще удовольствие.…Еще одно интересное наблюдение связано, видимо, с особенностью восприятия нами катакомб. Имея достаточно большой опыт хождения по катакомбам, мы привыкли их буквально чувствовать. В отличие от пещер, рельеф и набор элементов в шахтах более однообразен и упорядочен – все-таки это искусственные сооружения. Для каждого района существует, например, типичная густота резки, то есть расстояния между ответвлениями примерно одинаковы. Идя по шахте, мы подсознательно ожидаем следующую развилку через определенное расстояние. Под водой скорость продвижения кардинально меняется. Глядя на медленно проплывающие метки на ходовом конце, у меня создавалось впечатление, что я стою на месте. Невозможность быстро обернуться, суженный маской угол обзора, стесненная неопреновым шлемом способность активно крутить головой по сторонам вступали в противоречие с привычкой «на ходу» осмотреть бутовку, заглянуть в боковое ответвление. Непривычно было смотреть на катакомбы из положения «лежа под потолком». Сказывалось также состояние невесомости – стоило отвлечься от внешних ориентиров для взятия азимута, записи на планшет или взгляда на показания манометра, как тело успевало сместиться, повернуться, и сменившийся ракурс зрения заставлял заново ориентироваться».

Практические результаты первого погружения в сифон были отличные. Во первых его удалось пронырнуть и выйти в новый участок катакомб, который оказался не небольшим тупиком, а большим районом. Позднейшие съёмки показали, что это самостоятельная каменоломня протяжённостью 450 м. Во вторых была испытана методика работ в затопленных катакомбах, подчеркнём, не просто ныряние, а освоена документация затопленных выработок – топосъёмка и общая фиксация.

Направления брались жидкостным компасом. Длина между точками, замерялась по промаркированной ходовой ленте. Так как применялся не ходовой шнур, а широкая лента с крупно написанными цифрами, это было не трудно. Точки ставились на разветвлениях ходов или на поворотах. На пластике записывались только данные по длине и направлению. Остальная информация фиксировалась непрерывно работавшей портативной видеокамерой, закрепленной на каске водолаза. Ей же, для контроля, фиксировались цифры на ходовой ленте, что позволило, с достаточной точностью сделать абрис заснятых выработок, идентифицируя данные записей замеров с видеозаписью.

Первый раз удалось пройти 68 м по ходовой ленте. Кроме того, используя дополнительный ходовой шнур, закрепленный за ленту, удалось обследовать боковое ответвление, длиной 25 м. По всей трассе ныряния, наблюдались боковые ответвления. Их было 12, что давало перспективы дальнейшим исследованиям.

После возвращения дайвера, была бурная встреча сопровождавшаяся массой эмоций участников и самого дайвера. Нервная разрядка была необходима всем.

Материалы были незамедлительно обработаны, предварительная картина получена. Вскоре произошло второе погружение в этот сифон. Это погружение уже было спланировано с прицелом на исследование и топосъемку засифонной части района, а также видеосъемку. На этот раз Олега сопровождал второй Олег, опытный дайвер Ковтун, первооткрыватель троглобионтной фауны в подземных водоёмах Кривой балки. Вдвоём было комфортнее и спокойнее. Группа обеспечения, тоже получившая некоторый, опыт, работала более сноровисто.

«Мы были морально, физически и технически готовы пройти сифонный участок, а затем, сняв с себя лишнее оборудование, поработать в полузатопленном районе. Наша затея увенчалась успехом — была заснята центральная часть выработок за сифоном.

При просмотре видеоматериалов погружения было сделано интересное наблюдение: шахта под водой при прохождении с аквалангом воспринимается совершенно иначе, чем при хождении «посуху». Видимо причиной является ограниченный обзор сквозь маску, невозможность быстро обернуться, непривычное горизонтальное положение тела… В общем, расстояния и конфигурация проходов искажается. В результате на видео были обнаружены пропущенные боковые ответвления, помимо отмеченных в первом погружении».

Ныряние получилось более результативным. Откартировали и перепроверили значительный участок выработок. Работы велись как в полностью затопленных выработках, так и имевших воздушную прослойку. В некоторых местах, особенно в обвальных куполах, она достигала до метра. Сделали хорошую видеосъёмку, уже не портативной, а хорошей видеокамерой.

Следующее погружение проводилось в декабре 2016 года. Катализатором послужил новый вход в шахту, шурф глубиной 14 м, всего в 70 метрах от сифона. Все транспортные операции облегчились многократно и обеспечивались, в основном, самими участниками погружений. Продолжилось планомерное изучение и картирование выработок. На этот раз с Олегом нырял А. Куракин – профессиональный подводный видеооператор.

Работы велись в правой, полностью затопленной части каменоломни. Здесь было пройдено несколько длинных тупиковых ходов. Обследование их и съёмка облегчалась значительными габаритами выработок и отсутствием завалов.

Со следующим погружением слишком не затягивали — так удачно расположенный вход могли вот-вот закрыть (это было временное удобство, существовавшее, пока велись крепёжные работы в этом участке катакомб). Двойка Пищурников и Наталья Подруцкая нацелилась на прохождение и топосъемку левой части ответвлений, с чем успешно справилась.

Там оказался, достаточно густо изрезанный участок выработок, местами с воздушными прослойками под кровлей, частично с обвальными и забросанными бутом ходами. Удалось вычислить и местонахождение старого шахтного ствола, конца 19 века, первичного входа в эту каменоломню. Он отбутован и поэтому не доступен для осмотра.

Точку в эпопее исследований затопленной части нижнего яруса катакомб Кривой балки поставил одиночным погружением Пищурников, досняв одно пропущенное ранее и найденное на видеозаписи тупиковое ответвление, и собрав так хорошо послужившую ленту-ходовик.

С ростом нашего опыта, от погружения к погружению, сокращалось количество носимого груза и число участников «группы поддержки» — так, если первое погружение обеспечивало 8 человек, то все необходимое для последнего погружения спустили и донесли от «дальнего» входа уже вдвоем!

Таким образом, за 5 погружений, расположенный за сифоном, затопленный участок катакомб района К-22, был обследован и с достаточной точностью картирован.

На очереди другие подводные объекты Одессы, но главное уже сделано, дорога проложена.

P.S. Видео про подводные исследования в катакомбах Слободки (К-22) можно посмотреть на ютюб канале «Подземная Одесса» : https://youtu.be/0QDdCgK93Ls