«Спелеология и спелестология» 2012 г.

Пронин К.К.

Большинство работ об искусственных подземных полостях Одессы, носят описательный характер, где описывается, что собой, в настоящее время представляет полость. Либо исторический характер, где описываются исторические события, связанные с этой полостью или происходившие в ней.

В этой статье, делается попытка показать историю развития конкретной полости от её возникновения, до почти полного уничтожения.

Выбранная нами полость — район подземных каменоломен, имеющий региональный индекс К-18, называемый «катакомбы Кирпичного переулка» или просто «кирпичный переулок». Называется этот район так, потому что расположен он действительно под Кирпичным переулком и его окрестностях, и современный вход в район, тоже находится в этом переулке.

Какое-то непродолжительное время, здесь существовал небольшой кирпичный завод. Было это видимо в начале 20 века, когда здесь строился большой богатый особняк из красного кирпича. Во всяком случае, название переулка сохранилось и следы завода – печи были найдены во время земляных строительных работ, а вот на планах и в описаниях, этот заводик не встречается.

Когда-то, в конце 19 века, это была далёкая городская окраина, район богатых загородных дач, садов, пустырей. И здесь, на некоторых участках, велась подземная добыча пильного известняка.

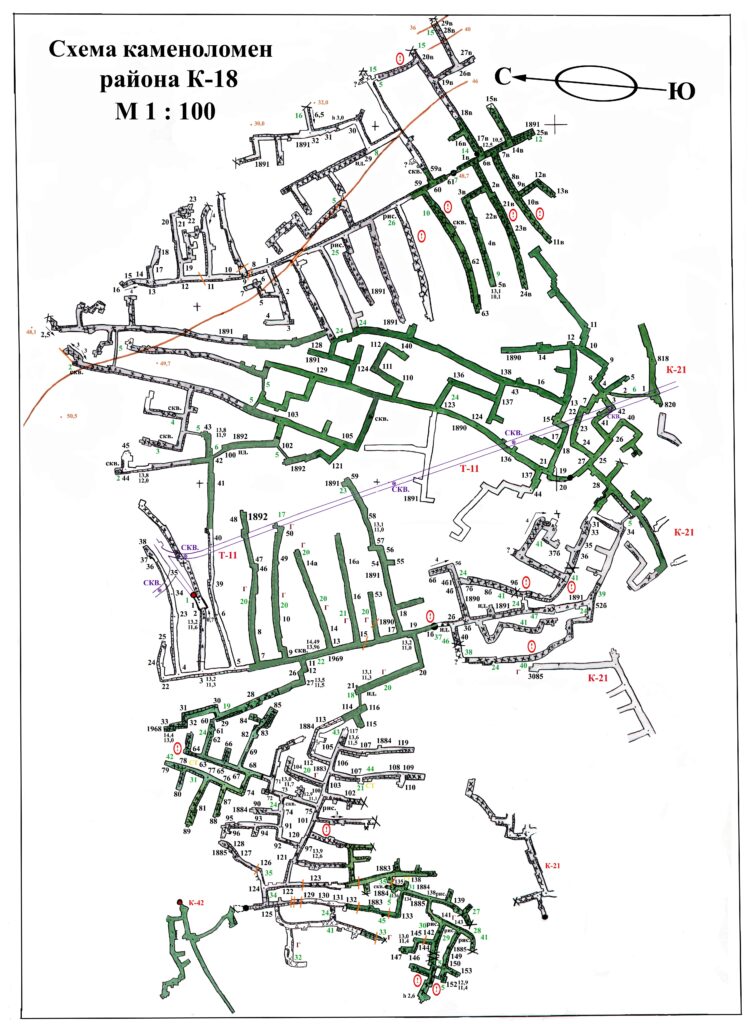

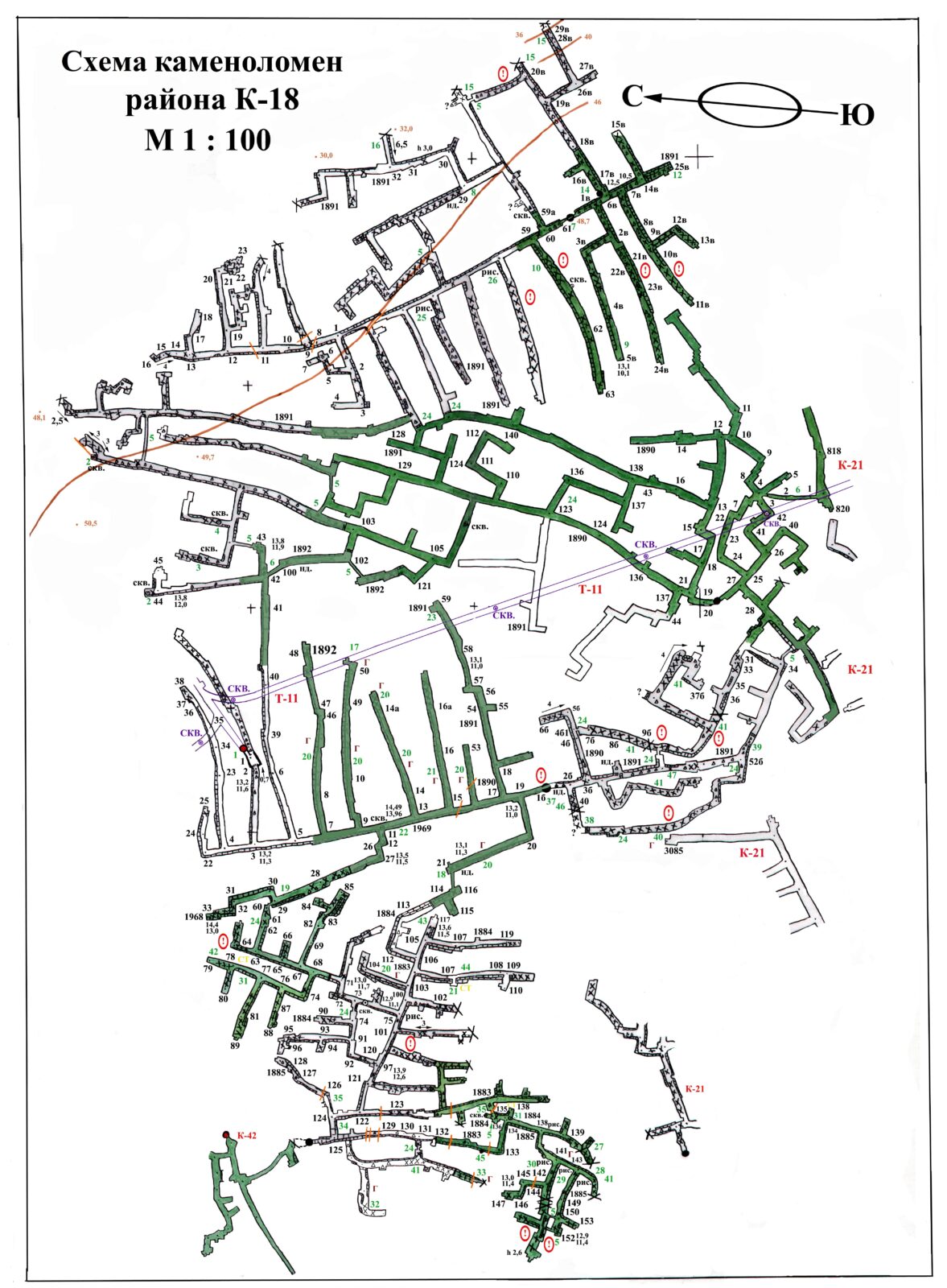

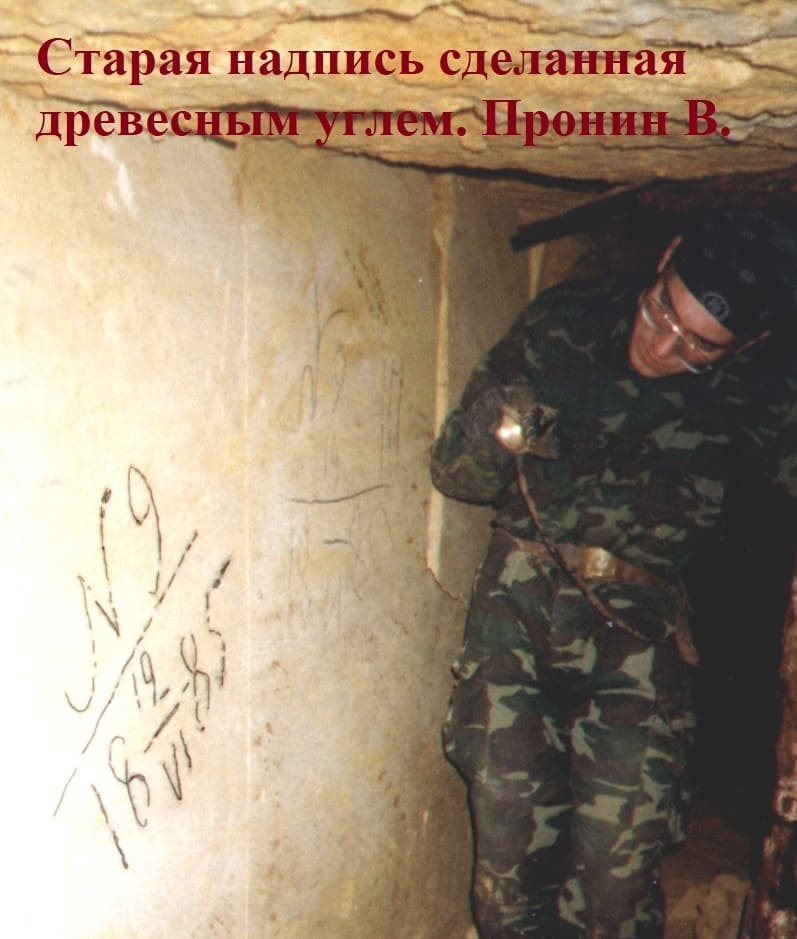

Район К-18 состоит из 4 каменоломен. Самая старая, расположена в западной части района. Она отрабатывалась с 1882 по 1885 год. Каменоломня в центральной части района разрабатывалась с 1890 по 1893 год. Восточная каменоломня разрабатывалась в это же время (1890-1892 г.). Южная каменоломня разрабатывалась с 1889 по 1892 год. Время разработки каменоломен установлено по горным надписям, сохранившимся в каменоломнях. То есть три каменоломни работали фактически одновременно. Все 4 каменоломни соединялись между собой, образуя единый лабиринт.

Это время и будем считать временем возникновения и активного развития полости. То есть она возникла в 1882 году и активно увеличивалась до 1894 года 11-12 лет. За это время протяжённость выработок достигла 7200 м, площадь и объём составили 25200 м2 и 57960 м3 соответственно.

Эти цифры ориентировочные, так как во время обследования и картирования выработок, в 18 точках, из-за завалов и по другим причинам, добраться до тупиков не удалось. Средняя ширина выработок принята за 3,5 м, а высота – 2,0 м. Но даже хорошо сохранившиеся выработки раньше были выше. Дно их не меньше чем на 30 см засыпано отходами камнепиления, да и они частично задавлены горным давлением. Поэтому первичную высоту их можно смело принять за 2,3 м. По этим параметрам, и вычислены длина, площадь и объём выработок на 1894 год.

По данным съёмки, занесенным в кадастр, морфометрические показатели района К-18, несколько иные, протяжённость – 7015 м, площадь 24555 м2, объём – 49045 м3.

Из этого объёма добытого известняка (горной массы), при выходе блочной продукции 70%, было получено примерно 40570 м3 товарного камня, то есть 1 млн. 501 тыс. блоков или штук камня, как их называют в Одессе. Учитывая стоимость одной штуки камня в Одессе конца 19 века, равной 5 копейкам (4-7 копеек), получаем 75 50 рублей. Деньги по тем временам немалые. Каков был доход владельцев каменоломен, подсчитать трудно. Но видимо хороший, так как этим промыслом занимались очень многие и довольно известные одесситы.

Подробных исторических сведений о каменоломнях этого района нами не найдено. Шахтные стволы, обозначенные примечаниями № 7, 37 находятся на участке бывшего кирпичного завода, (участок принадлежал Тработти и Тама). Эти стволы упоминаются И. Синцовым в его гидрогеологическом описании Одессы. Ствол, расположенный в южной части района между Т.20 и Т.27 тоже находится на этом же участке, но из работы И. Синцова, можно сделать вывод, что он принадлежал Циммерману (ему принадлежала и каменоломня расположенная южнее, относящаяся сейчас к району К-21).

Судя по всему (отсутствие надписей и следов пребывания людей после 1893 года) входы в каменоломни были засыпаны ещё в середине 1890-х годов. Скорее всего, находясь в богатом курортном районе, они были засыпаны сразу же после окончания отработки. Подтверждением этому служит и то, что об этих выработках до момента их обнаружения буровыми скважинами в 1965 году, нет нигде упоминаний. Исключением являются данные Т. Грицая. В сохранившихся записях говорится, что экспедиция работала в сильно заваленных выработках в Кирпичном переулке. Но так как в каменоломнях К-18 не найдено ни одной надписи этой экспедиции, а они (члены экспедиции) писали номера точек всегда и везде, представляется очевидным что экспедиция Грицая работала в какой то другой каменоломне. Возможно, в К-42, а может быть под киностудией.

В каменоломнях сохранилось довольно много надписей сделанных во время разработки этих каменоломен. Судя по надписям, да и по конфигурации некоторых каменоломен имеющих чёткую систему разработки, в каменоломнях вёлся горный надзор. Надписи сделанные красной охрой встречаются довольно часто (прим. № 8,12,17,18,19). В выработках 1880-х годов их нет. Из надписей видно, что в 1890-1893 годах эти шахты обслуживал М. Павелевич. Был ли он горным инженером или маркшейдером неизвестно. Надписи в основном следующие: «17 декабря 90 г. М. Павелевич»; «№ 12 29 мая 92 г. М. Павелевич»; «Остановиться 3 января М. Павелевич»; «7 февраля 92 г. Павелевич»; «Держать правее М. Павелевич» и т. д.

Разработка известняка шла ручными пилами, откатка была ручными тачками. Лошади в этих каменоломнях не использовались.

Этими сведениями, пожалуй, и исчерпывается наша информация об активном этапе развития района каменоломен К-18.

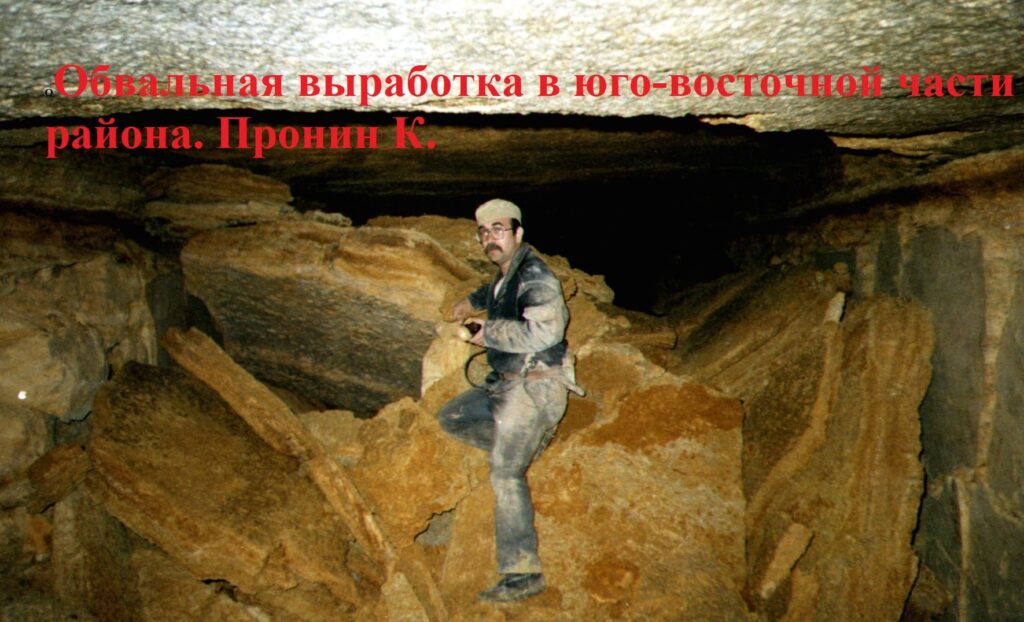

Шахтные стволы были засыпаны, доступ в каменоломни прекратился и вскоре они были забыты людьми. Но каменоломни жили своей «жизнью». Происходили обрушения кровли, образовывались завалы. Этот процесс, наиболее интенсивно, шёл, конечно, в первые годы после прекращения горных работ. Мы не будем детально останавливаться на этих процессах, так как они подробно освещены в учебниках по горному делу.

Этот второй этап существования полости, можно назвать «скрытым этапом». Длился он 71 год.

В шестидесятых годах 20 века, на участке морского побережья, где расположены каменоломни района К-18 (восточная их часть находится под бровкой берегового обрыва и некоторые выработки даже распространяются под первую оползневую террасу, ныне спланированную), начались работы по проходке дренажных галерей. Скважинами, пробуренными в галерею с поверхности, были обнаружены подземные полости. В 1965 году, шахтный ствол № 3, глубиной 44 м, один из входов в дренажную систему, на глубине 38 м, вскрыл подземную выработку. Это была одна из каменоломен района К-18.

Начался следующий, третий этап, существования подземной полости, этап изучения её (в отличие от «скрытого этапа, наоборот, открытия полости для людей и внешнего влияния). В это же время, шло увеличение протяжённости выработок, за счёт проходки сбоек.

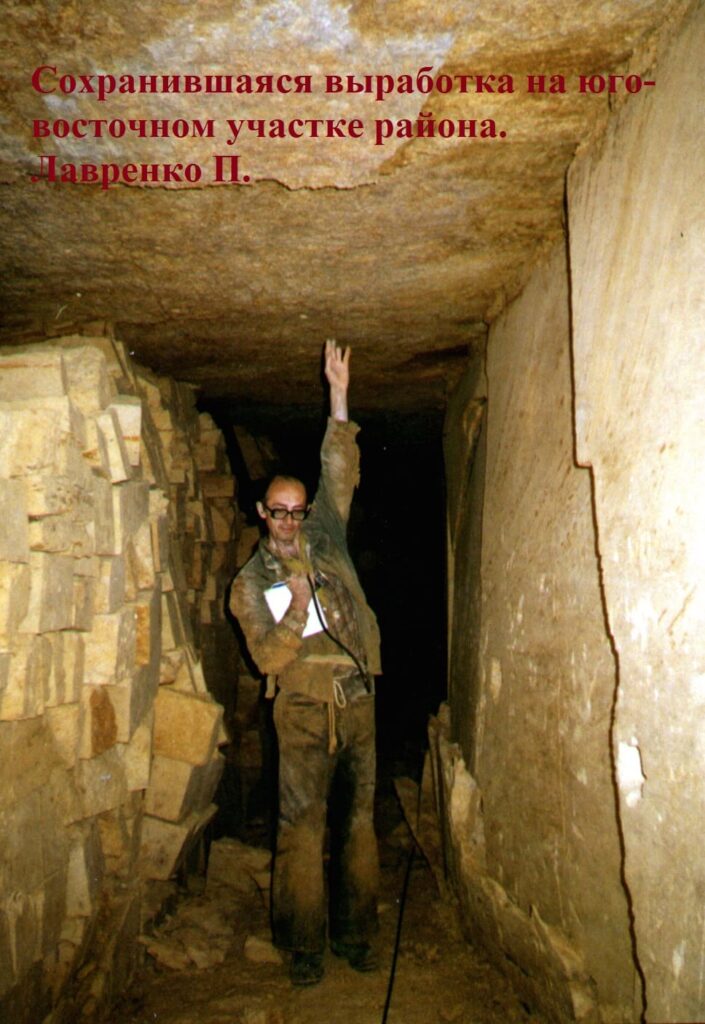

В районе К-18 топосъёмочные работы проводились неоднократно. После вскрытия выработок стволом в 1965 –1966 годах в них была выполнена первая маркшейдерская съёмка (ПКГРЭ). Был картирован участок до сбоек на Т.29, 42,43 и засыпанного ствола на Т.19. Сбойка на Т.29 тогда не была найдена, а остальные две не существовали. В 1966 году этот же участок картировал П. Лавренко (однолинейная схема сделанная компасом и шагами).

В 1970 году была обнаружена засыпанная сбойка на Т.29 и ПКГРЭ была закартирована большая часть выработок западной части района К-18. В 1974 году её картировал П. Лавренко.

На какой то короткий момент, в 1979 году, во время разведки выработок района К-42, расположенного немного северо-западнее, Киевметростроем, сбойкой, был вскрыт один из забоев района К-18, расположенный за засыпанным шахтным стволом и поэтому недоступный со стороны основных выработок. Но очень быстро, эти выработки были затампонированы.

В 1981 году был расчищен проход через засыпанный ствол на Т.19. Часть выработок расположенных в пятне крепления проектируемого здания УМВД была заснята маркшейдером В.Н. Крохмалём. Остальная, большая часть вскрытых выработок бала картирована магнитным способом П. Лавренко. В том же году, для удобства ведения работ, была пройдена сбойка от Т.42 к Т.100.

В 1982-1983 годах, центральный участок выработок, в районе Т.103-129-140-138-123-121, был затампонирован водно-песчаной пульпой и перестал существовать. Началось уменьшение этого района каменоломен, начался 4 этап существования полости. Этап её деградации.

Поясню что такое тампонирование подземных выработок. Выработки делятся перемычками на небольшие отсеки, в которые с поверхности бурятся скважины небольшого диаметра 120-160 мм. С помощью специальной тампонажной установки, а то и просто брандспойтом, в скважины подается песок с водой, в пропорции примерно 1 к 3. Эта жидкая масса – водно-песчаная пульпа, заполняет тампонируемый отсек. Так как песок сильно насыщен водой, даже перенасыщен, то отдельные песчинки укладываются наиболее компактно, с минимальными зазорами (порами) между ними, образуя после фильтрации воды через пористый известняк, плотное тело, ограниченное со всех сторон поверхностями выработок и перемычек. После усадки, происходящей за счет фильтрации воды, производится дополнительное нагнетание пульпы. Кроме того, так как нагнетание происходит с поверхности, 30 метровый столб пульпы в скважине имеет ещё и дополнительное давление. Это позволяет, при правильной постановке работы, полностью заполнять отсеки.

Тампонаж производят, отступая от самых дальних отсеков к выходу. Смотровые окошки, в верхней части разделительных перемычек, позволяют контролировать процесс тампонажа.

Детали процесса тампонирования выработок я пропускаю. Так как песок в твердом теле практически не сжимаем, то получается идеальное крепление. Кроме того, оно наиболее технологично и дёшево, по сравнению с другими способами крепления. Всё это предопределило использование этого метода крепления подземных выработок, а точнее их ликвидации, в Одессе начиная с 1960-х годов.

В 1987 году по рекомендации «Поиска» ГССУ была пройдена сбойка из района К-21 (Т.819) и вскрыт участок выработок самой южной части района К-18. «Поиском» был сделан маркшейдерский план этого участка и увязан со съёмкой сделанной В. Крохмалём. Картированный участок был затампонирован.

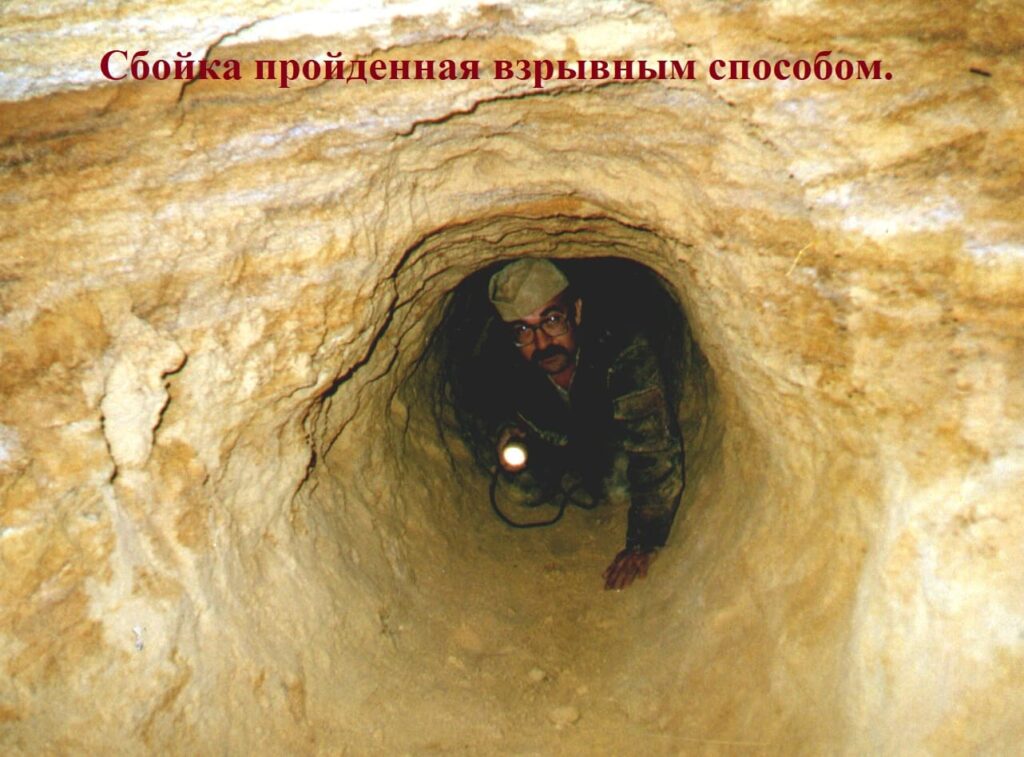

В 1997 году, по заказу строительной организации строящей жилой комплекс на берегу моря, к северу от Т.43, были пройдены 2 сбойки, позволившие вскрыть отрезанную тампонажём восточную часть шахтного поля, и пройден по низу старый шахтный ствол на Т.61. Эти сбойки, в отличие от сбойки на Т.42, пройденной отбойным молотком, проходились взрывным способом.

В предварительно пробуренный ручным буром шпур диаметром 35 мм, закладывалась стеклянная трубка от люминесцентной лампы, заполненная порошкообразной взрывчаткой типа аммонала. Подрыв лампы позволял продвинуться на 1,3-1,5 м. После расчистки дроблёного известняка, образовывался лаз диаметром примерно 70-80 см. Проходка состояла из нескольких циклов. Бурение шпура, закладка и подрыв заряда, ожидания пока произойдёт проветривание забоя (наиболее продолжительный этап), выемка раздробленной породы (наиболее трудоёмкий этап).

Северная сбойка имеет длину 24 м и является самой длинной сбойкой в одесских катакомбах, пройденной таким способом. Маркшейдером П.М. Лавренко выполнена маркшейдерская съёмка выработок за стволом около Т.61 и на подходах к нему. Кроме того, были проведены соединительные съёмки и все предыдущие участки увязаны между собой. В это время были досняты все доступные выработки района К-18 кроме самого западного участка. Выработки, расположенные за стволом, до этого не были известны. Сбойка к востоку от ствола, была пройдена позже, как запасной выход, так как лаз через ствол был ненадёжным.

После картирования выработок, на перекрёстке около Т.6в, был пройден с поверхности шурф диаметром 720 мм, которым и пользовались во время крепёжных работ. В следующем, 1998 году, участок выработок между Т. 59-18в-25в-11в-63в, был затампонирован. В 1999 году во время проведения крепёжных работ под строящимися домами на ул. Довженко, Прониным К. и Лавренко П. Были найдены и засняты несколько участков выработок в западной части района. На этом съёмка район К-18 была закончена. В этом же году выработки юго-западной части района были затампонированы.

В конце 1990-х годов, после получения достаточно полной сводной картины расположения каменоломен на этом участке города, была сделана короткая сбойка между районами К-18 и К-21. И тогда протяжённость подземного лабиринта, протянувшегося с севера на юг на 4 км, составила 38957 м (Т-11,К-18, К-21, К-51).

В следующем 21 веке, строительство над этими каменоломнями продолжалось, и выработки продолжали тампонироваться. Так в 2001 году был закреплён участок северной части района на Т.28-33-89-68-85.

Через несколько лет, в северо-восточной части района, около сбоек на Т.42-100, 43 и самой длинной сбойки, был затомпонирован ещё один участок выработок. И ещё через 3 года, последним, тампонировался участок между стволом 1965 года, основным входом в этот район, и старым засыпанным стволом на Т.19.

Таким образом, к текущему 2012 году, на 130 году существования района каменоломен К-18, от него осталось 52 % выработок, протяжённостью 3665 м. Четвёртый этап существования выработок пошел на спад. Основное строительство на этом участке города сворачивается, все основные площади застроены.

Но пройдет, какое то время и начнётся реконструкция существующих на этой площади, ранее построенных зданий, или снос и постройка новых. И тогда 4 этап вновь активизируется.

А возможно, простояв какое то время в забвении, выработки будут разыскиваться, вскрываться и расчищаться. Никто не знает, что будет, и что покажется нужным и целесообразным нашим потомкам. Ведь вряд ли люди, добывавшие в этих каменоломнях, блоки пильного камня, для строительства красавицы Одессы, могли себе представить, что через 80 лет, за десятки и сотни километров, будут возить тысячи кубометров песка (примерно 17 тыс. кубометров) и заполнять полости, образовавшиеся от выемки камня.

Ещё хотелось бы добавить, что в этом районе каменоломен, было найдено довольно много интересных геологических объектов. Так в районе Т.36 (примечание №16) в кровле выработки находится огромный вывал, достигающий 6,5 м высоты. В вывале вскрыт весь пласт понтического известняка. Купол вывала вышел в светлые, зеленоватые мергеля, покрывающие в этом месте известняки (в обнажениях оползших блоков на берегу моря эти мергеля видны). В этом месте начинается оползневая терраса и видно место откола блока известняка от основного массива. Угол наклона пласта пильного известняка в сторону моря составляет здесь 40 градусов. Конечно во время разработки этого участка каменоломни, этого откола (трещины) не существовало. Вообще, это, пожалуй, единственное место, где можно наблюдать место формирования сколов блоков известняка оползневых террас изнутри.

К востоку и западу от центрального хода в тупиках с точками 10,49,14,16,53,31 (прим. №20), в кровле выработок над пильным известняком обычного буровато-жёлтого цвета в небольших вывалах вскрывается известняк буровато-красного цвета. В разных местах интенсивность его окраски разная. Известняк более рыхлый, чем нижележащий пильный известняк. В тупике около Т.16 (пр.№21) залегающий над пильным известняком слоистый более рыхлый ракушняк имеет оранжевый цвет. Здесь же наблюдается красный известняк с зеленоватыми включениями. В заваленном ходе около Т.139 (пр.27) в вывале кровли над пильным известняком виден плотный перекристаллизованный известняк коричневого цвета с очень крупными пластинчатыми кристаллами — до 1,5 см гипса или кальцита. Эти известняки встречаются и в других местах, в завале западнее Т.131, на Т.143 и тд. Иногда цвет перекристаллизованных обломков известняка тёмно-коричневый, шоколадный.

В крайнем западном тупике (пр. №32) в огромном обвальном куполе высотой 7 м вскрыты перекрывающие понтические известняки отложения. В обнажении виден следующий разрез: пильный известняк, выше плитчато-обломочный известняк, имеющий небольшую мощность, выше глина тёмно-серая плотная, на сколах блестящая, выше мергель белого цвета с включением светлой зеленовато-серой глины. Ещё выше залегает белый мергель с включением красно-бурой глины. Над ним залегает красно-бурая глина с включениями белого мергеля. Высота обвального конуса 4,5 м, над ним сохранился купол высотой 2,5 м. Около Т. 15 в верхней части пласта пильного известняка находится прослой почти белого цвета. В нём видны ядра раковин кардиид красного цвета, размерами до 3 см. Выше виден светлый известняк с включениями блестящих кусочков ярко-красной и серой глины. В районе прим. № 47 – белоснежный натечный кальцит, встречающийся в виде линз мощностью 1-1,5 см в пильном известняке.

На Т.135 (пр.№35) видна закарстованная трещина шириной несколько сантиметров со стенками покрытыми коркой из белых кристаллов гипса. Кроме этой закарстованной трещины выработками района К-18 вскрыто ещё несколько небольших закарстованных трещин шириной 3-10 см.

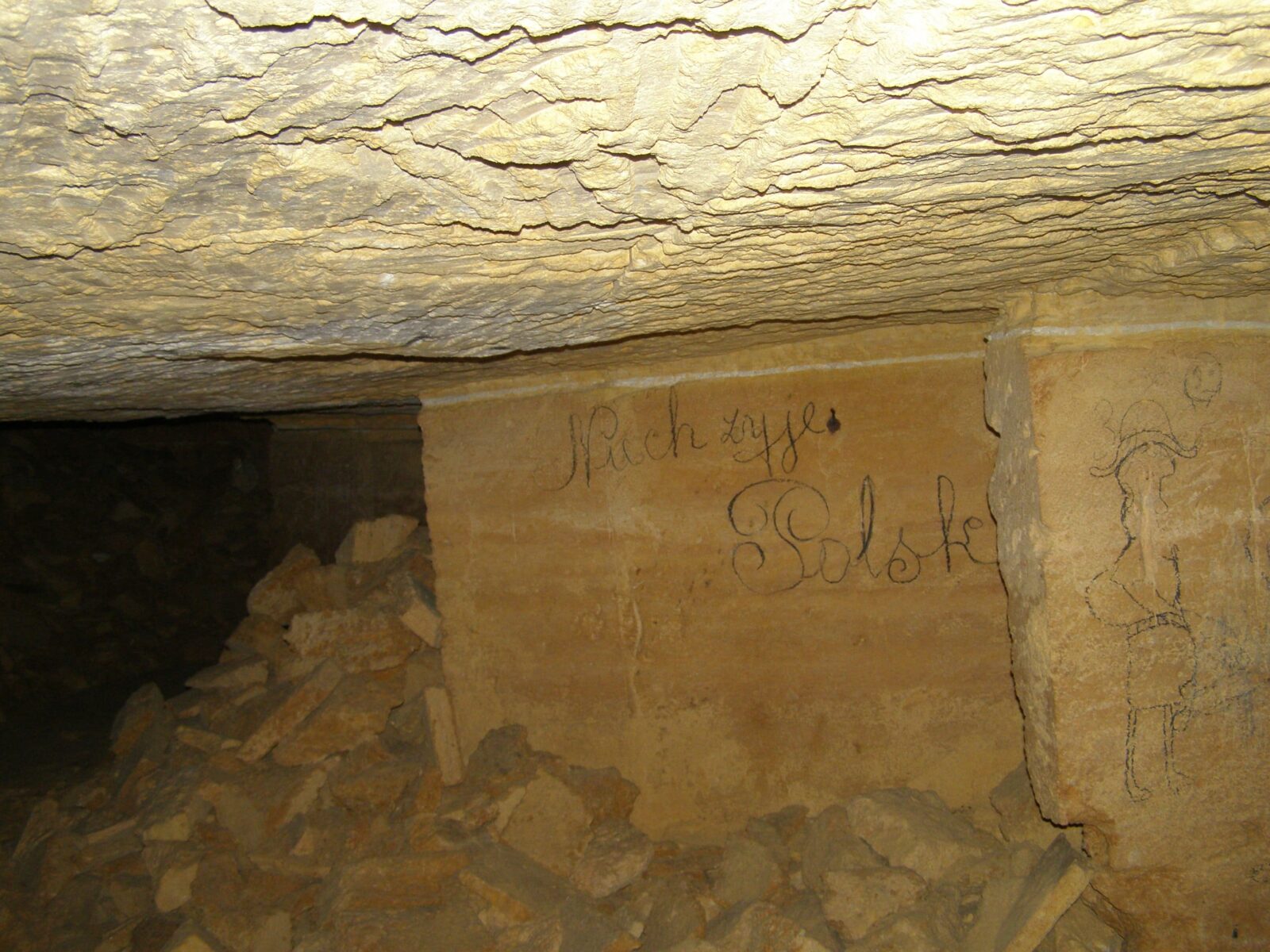

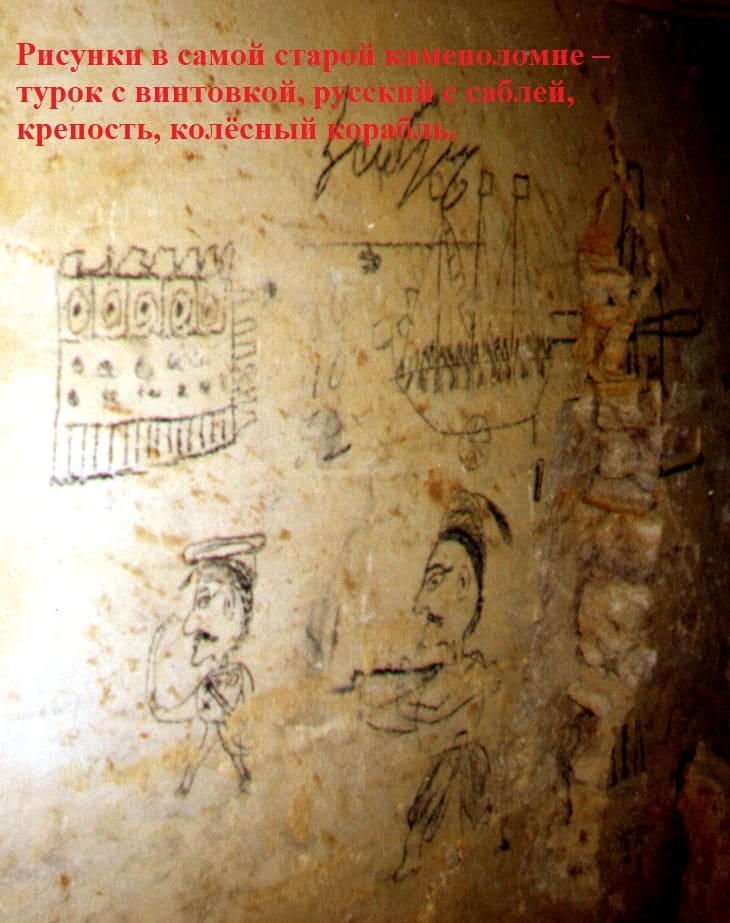

Каких либо представляющих интерес находок в выработках не было. В самой старой каменоломне, было несколько интересных рисунков сделанных древесным углем. В основном они касались событий русско-турецкой войны 1877-1878 года, тогда ещё недавней и актуальной.

Температура воздуха в дальней части каменоломен была 16-17 , влажность 98%.

Примечание к схеме района каменоломен К-18.

- Вход в каменоломни, ствол 1965 года глубиной 39 м. В стволе натёки, пещерный жемчуг.

- Скважина, забитая глиной.

- Дренажная скважина, тёмно-красные лимонитовые натёки.

- Артезианская скважина.

- «Низкие» сбойки 1997 и других годов.

- «Высокая» сбойка 1981 года.

- Пройденный насквозь старый шахтный ствол.

- Нд. «17 декабря 90 г. М. Павелевич» — красная охра.

- Зал «Эхо».

- Широкие выработки с огромными «коржами».

- Задавленная выработка, приобретшая треугольное сечение.

- Надписи 1891 года запрещающие дальше резать камень. Красная охра.

- Закарстованная трещина, шириной до 10 см, из которой чувствуется тяга.

- Ствол-скважина 1997 года, диаметром 720/630 мм.

- Сплошные завалы на выработках идущих к морю.

- Огромный вывал высотой до 6,5 м вышедший в зеленоватый мергель, перекрывающий известняки. В этом месте пласт известняка переломан и падает в сторону моря под углом 40°.

- Нд. «№12, 29 мая 92 г. М. Павелевич, остановится.»; «3 января М. Павелевич»; «7 февраля 92 г. Павелевич» красная охра; здесь же карбонатные натёки.

- Нд. «Держать правее М. Павелевич». Красная охра.

- Нд. «17 декабря 90 г М. Павелевич».Красная охра.

- Красный рыхлый известняк в кровле.

- Оранжевый известняк и красный с зелёными включениями известняк.

- Открытая скважина диаметром 300 мм.

- Зал «Зелёных».

- Старая сбойка.

- Рисунок древесным углём – часы-ходики, силач.

- Рисунок древесным углём – силач, церковь.

- Геология. Тёмно-бурый рыхлый до состояния песка известняк с включением кусков плотного перекристаллизованного известняка коричневого цвета с большими кристаллами гипса или кальцита и линзами буро-коричневой глины.

- Рис. Мужик курит; чёрт; голова. Древесный уголь.

- Рис. Лошадь с седлом; мужчина в шляпе котелок; чёрт; ведьма хватает сзади мужика; чёрт; мужик.

- Рис. Турок в феске с пистолетом; солдат; солдат; солдат с винтовкой со штыком; мельница; парусный корабль ведёт бой с крепостью; колёсный корабль.

- Жилые помещения шахтёров. Маленькие нары, место, где жили дети?

- Геология. Обвальный купол, прошедший через всю известняковую толщу и вышележащую тёмно-серую блестящую на сколах глину, белый мергель с включением зеленовато-серой глины, белый мергель с включением красно-бурой глины и красно-бурую глину с включением белого мергеля (в самом куполе). Высота конуса обрушения 4,5 м. Высота пустой части купола 2,5 м. Общая высота обрушения 7 м.

- Узкий ход – проходка по рыхлому известняку. Оканчивается завалом из глинистого сухого сыпучего темно-бурого известняка. Выше видна серая глина и мергель.

- Прокоп в земле нанесенной из ствола.

- Закарстованная трещина с белой гипсовой коркой на стенах.

- Рис. Чёрт.

- Старый ствол пройденный насквозь. Сильно течёт вода.

- Полностью забутованный ход.

- Полностью засыпанный бутом ход.

- Купол завала вышедший в тёмно-серую глину.

- Большие завалы.

- Зал «Махорка».

- Зал «Смелых».

- Зал «Политех».

- Вход скважина диаметром 530 мм.

- Нд. «Яковъ Фомичъ тяжчик».

- Белоснежные плотные натечные образования кальцита (линзы) в пильном известняке.