Юго-Запад Одессика №36 2024г.

Пронин К.К, Пронин В.К, Васильева А.

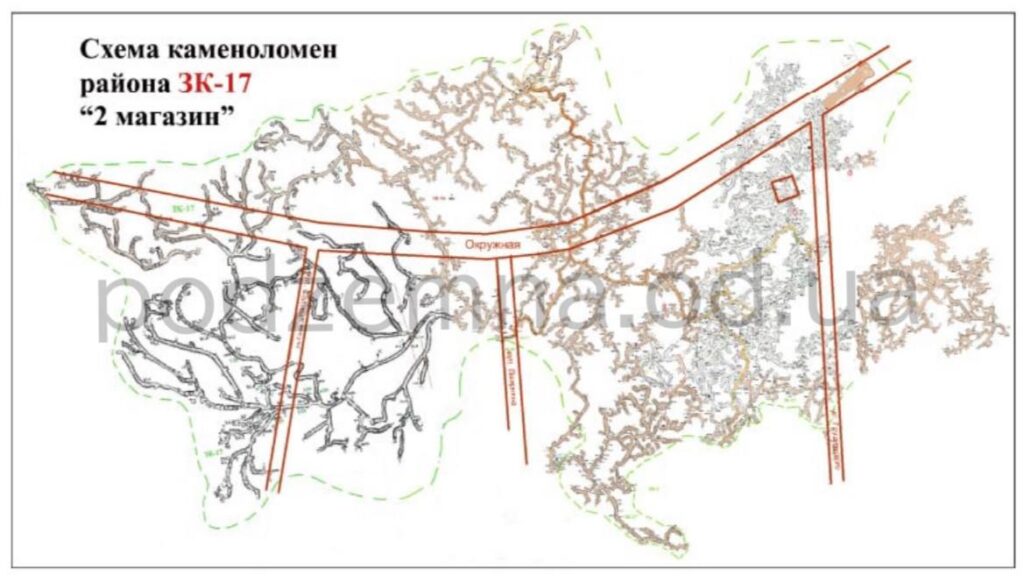

Мы продолжаем знакомить читателей альманаха с Усатовскими катакомбами, с районом катакомб расположенном рядом с районом «Абрикосовый колодец «(ЗК-1), немного севернее него. Эти два района соединяются между собой 6 ходами-выработками, образуя единый лабиринт протяжённостью 25,3 км.

Как уже писалось, в огромном лабиринте Усатовских каменоломен, подавляющее большинство районов, составных частей этого лабиринта, общей протяжённостью не менее 900 км, соединяются между собой. Разделение на районы, конечно условно, но достаточно обусловлено и традиционно. Как и в других сферах, разделение на составные части, необходимо, так как без детализации, невозможно хорошо понять целое. Кроме соединения с «Абрикосовым колодцем», выработки ЗК-17, соединяются с районами «Гидромет» (ЗК-20), «Боссовет» (ЗК-2), «Мореходовский лабиринт» (ЗК-7).

Итак, район ЗК-17 «Лошадкин выезд», он же «2-й магазин» Два названия одного и того же района катакомб, сосуществующих вместе почти с самого начала. «2-й магазин», потому что первый известный вход в эти катакомбы, находился около второго по счёту магазина в Усатово, если ехать со стороны города. Остановка автобуса называлась «Баня» или «2-й магазин», когда как. Отсюда и пошло с 1968 года название этих катакомб. Второе название связано с многочисленными рисунками лошадей на стенах выработок, в этом районе.

Единственным известным входом служил выезд — тип входа в каменоломни представляющий собой траншею с наклонным дном пандусом, от поверхности земли до дна выработки — входа в подземную часть каменоломни. Такие входы устраивались там, где пласт пильного известняка, залегал не глубоко, и его можно было вскрыть неглубокой траншеей. Глубина выездов, обычно не превышала 3-5 м. Длина зависела от глубины заложения подошвы выработок, чем она была больше, тем выезд был длиннее, что бы угол наклона был небольшим, иначе лошадям было тяжело вывозить на верх повозки (биндюжки), гружённые нарезанными блоками камня. Там, где глубина была больше, устраивали входы других типов.

Район катакомб «Лошадкин выезд» расположен под центральной и северной частями с. Усатово, примерно в районе пересечения ул. Грушевского с ул. Вернидуба. Выработки его простираются на юг, вдоль западной стороны ул. Грушевского, на 310 м. В северном направлении, они проходят под окружной дорогой и распространяются на 170 метров севернее. Особенно далеко они уходят к западу, до ул. Садовой и ещё на 270 м дальше. Небольшой участок выработок, находится и восточнее ул. Грушевского, пересекая её примерно в районе № 244, и уходя на 140 м восточнее. То есть размеры шахтного поля этого участка каменоломен, по наибольшим осям, 440 м с севера на юг и 850 м с востока на запад. С северной стороны, границей служат сильно заваленные и заиленные, почти не проходимые выработки, с востока — склон Усатовской балки. С запада и юга, расположены другие районы катакомб.

Район «Лошадкин выезд» в два раза превышает по протяжённости своих выработок, район «Абрикосовый колодец». Длина его выработок 16,5 км. Объём обследованной части выработок 89 тыс. кубометров. Из этого объёма. было получено 2,8 млн. блоков камня. Конечно, это приблизительные цифры, относящиеся только к обследованной, доступной части выработок, при условии, что выход блоков из добытой горной массы был в среднем 70%, и принимая размеры вырезаемых блоков за 49Х24Х19 см. Но всё равно много. Желающие могут перевести это в количество камня потребное для строительства среднего дома и вычислить сколько и чего, из добытого здесь камня, было построено.

Выработки заложены в пильном известняке мощностью 4,0-4,5 м на глубине 5-15 м. Судя по большому количеству бута, известняк был трещиноватый, особенно в восточной части, не очень хорошего для распиловки качества. В пиленных поверхностях, цвет известняка буровато-жёлтый, но в сколах-обрушениях видно, что окраска их полосчатая — чередование горизонтальных или слабо извилистых прослоев более тёмного желтовато-бурого или бурого цвета и светлых светло-серых до белого прослоев. Часто граница (контакты) между бурыми и белыми прослоями, очень резкая.

В этой части выработок, вскрыто множество крупных закарстованных трещин шириной 5-15 см, часто с проросшими в них, с поверхности, корнями деревьев. В этом районе катакомб, крупных трещин больше чем в каком-либо другом. Почти все трещины заполнены бурым суглинком. Кроме закарстованных трещин встречаются здесь ещё несколько типов карстовых полостей. Это небольшие, большей частью пустые, не заполненные суглинком полости типа пещер или каверн, шириной 15-60 см и высотой до 1,5 м, треугольного сечения, как и классические карстовые пещеры в катакомбах Молдаванки. Кроме этих полостей, встречаются полностью заполненные суглинком, палеокарстовые воронки и пещеры ниши на их дне. Ни форму этих полостей, ни полные размеры, определить не удаётся. В них и были найдены палеонтологические находки.

Разработка каменоломен, на этом участке, видимо, началась в середине 19 века. Архивной информации с точными данными по этому вопросу, мы не имеем. Первые небольшие каменоломни, несомненно, находились на левом склоне Усатовской балки, к востоку и северо-востоку от основной части района. Там были обнажения пильного известняка, то есть, было самое удобное место для заложения первых мелких каменоломен со штольневыми входами. Они не сохранились в своём первоначальном виде, да и вообще, сейчас попасть в этот участок каменоломен, нам по разным причинам, не удалось. Эти старейшие каменоломни имели протяжённость по несколько десятков метров каждая и было их несколько штук, 3-6. Входами в них служили горизонтальные штольни, начинавшиеся из естественных обнажений пильного известняка на склонах балки. Это по аналогии с более известными подобными участками в других местах, например, в южной части Усатово. В дальнейшем, видимо в 1860-80-х годах, немного западнее склона балки была устроена усатовская общественная каменоломня. Это тоже взято не из архивных документов, а определено по результатам полевых работ в выработках этой каменоломни, так сказать, методами «подземной археологии».

Остановимся на этом подробнее. Анализирую схему катакомб района ЗК-17, чётко видно, что он состоит из 4-х частей, причём два из них очень схожи между собой и отличаются только местом расположения. Это самый восточный участок, расположенный за ул. Грушевского, и участок находящийся с западной стороны улицы. В этот, последний, участок, существовал всего один первичный вход — выезд. Через этот вход-выезд, жители с. Усатово, разрабатывали эту каменоломню и добывали для своих целей и на продажу блоки пильного известняка. Основывается это предположение на том, что вход в эту каменоломню всего один, и это выезд, то есть довольно трудоёмкое сооружение, трудно выполнимое для одного человека. А вот обществом, его могли сделать легко. То есть, в центральную часть, вход был один, а мелкие каменоломни имеют всегда каждая свой вход и только в последствии соединяются в единую подземную систему. Второе, если бы это была частная каменоломня, в ней бы находились штейгерские надписи, она имела бы гораздо меньшие размеры по площади и более чёткие границы, близкие к прямоугольнику или квадрату. Здесь же этого нет. Наконец, по сохранившимся в каменоломне надписям, там не было единого руководства — начальства, и каждый делал что хотел и как хотел. Нет никакой системы в добыче, масса препирательств и переругиваний между шахтёрами, а точнее селянами, занимавшимися в зимний период, добычей строительного камня. Часть этих надписей приводится ниже. Но какие-то ограничения, по площади размещения, всё же существовали, потому что выработки не распространялись дальше, а дорезались по второму разу по кровле или по целикам. К востоку и северу, продолжать горные работы было нельзя, так как там находились склоны балки и всё уже было вырезано. С западной стороны, уже существовали частные каменоломни начала 1880-х годов (не позднее 1885 года), да и с юга, тоже, и оставалось дорезать то что можно. Так происходило и в соседнем районе ЗК-1. Ещё одной причиной дорезки, могло быть увеличение длины откатки (вывоза готовых блоков на поверхность) и просто элементарная лень, «и так сойдёт». Сейчас мы видим, почти исключительно, выработки конца 19 века и начала 20 века, а более старые выработки, находятся в нижней части, и очень сильно забросаны бутом (отходами камнепиления) второго этапа отработки. В основном, в выработках стоят даты 1900, 1905,1911, 1915 год. Так, сначала, был сообща сделан вход-выезд, через него отработана большая каменоломня, а потом в ней произведена доработка, того, чего ещё можно было дорезать. На одной из старых надписей, в этом районе, около указательной стрелки, написано «Рудив Выезд». Возможно это старое название этого выезда, хотя написано это после 1917 года, так как нет окончаний слов на «ъ».

Находился этот выезд почти у самого перекрёстка окружной дороги и ул. Грушевского, с западной стороны от неё. Выезд сейчас засыпан, а это место застроено. Находится оно за остановкой маршрутки, там, где стоит квадратное серое здание с плоской крышей.

В западной части района, несомненно, находятся каменоломни, принадлежавшие частным лицам. Они чётко отличаются по своей конфигурации в плане, по надписям, внешнему виду. Это выработки 1880-1890-х годов. Самая старая обнаруженная здесь дата (около засыпанного шахтного ствола) 1885 год. Видимо это и есть, время возникновения этих шахт, может на пару лет раньше. Все они имели стволовые входы, сейчас засыпанные. Всего таких каменоломен фиксируется 3. В них нет дорезок по кровле, более крупные целики, более разряжённая сеть выработок. Здесь тоже много надписей и рисунков, но они отличаются по содержанию и схожи с эпиграфикой в других катакомбах.

Самый западный участок района ЗК-17, в плане, очень сильно отличается от остальных 3-х. Здесь находятся длинные, извилистые выработки, почти нет кольцевых ходов, большие бесформенные целики между выработками. Всё это очень не рациональная система разработок. В тоже время, периодически встречаются штейгерские надписи и съёмочные точки. Даты зафиксированные на стенах выработок «1912 и 1915» годы. Создаётся впечатление, что эти выработки возникли на последнем этапе разработок этого района каменоломен, когда формальный контроль был, но уже слабый и горные добычные работы велись опять, так, как кто хотел. Кольцевых ходов нет, так как каждый резал камень сам по себе, что бы не соприкасаться с «соседом» и не иметь с ним конфликта, «где чей камень». А извилистость выработок объясняется извечной мыслью «что тут плохо, а вот рядом, лучше», что в общем то наблюдалось на наших шахтах и в 1980-х годах и в 2000-х. Кроме того, из этого участка была длинная откатка ко входам, а вывозили, видимо, в основном, через старый выезд, расположенный в 500-800 метрах от места работ. Это по прямой, а по выработкам гораздо больше. На последних работавших в первой половине 1970-х годов шахтах с конной откаткой, считалось, что откатка длиной больше 400-450 м, не рентабельна. Значит здесь, протяжённость откатки, для работающих, особого значения не имела, что опять же свидетельствует о том, что у них не было нормы, плана и так далее. Это не вяжется с представлением о частной шахте. Видимо всё в эти годы опять вернулось к «форме общественной каменоломни» с её порядками (и шахтные стволы ближе к забоям не делали по этой же причине). Только рабочие забои были разделены, что бы избегать конфликтов между своими. Ну так прогресс он и есть прогресс и был даже здесь.

Между этими участками, по плану, просматривается, как бы промежуточный участок. Целики здесь поменьше, кольцевых ходов побольше, дорезки кровли и целиков встречаются. В общем, переходный участок. Видимо какие-то горные работы, в ограниченном масштабе, проводились в выработках этого района и в советское время, в 1940 году, на стыке бывшей общественной каменоломни с частными, примерно там, где находилось позднее убежище (пр.21/2, 22/2). Но отработка велась в крайне незначительных масштабах. Дорезалось несколько целиков между общественной каменоломней и западными частными шахтами. Возможно вывозился крупный бут, но тоже в небольших объёмах. Горная надпись углем «2/III-40» и подпись, зафиксирована в районе убежища (пр.3/9), что опять же совпадает, убежища устраивались там, где шли, или недавно закончились, горные работы. Наверное, к этому периоду следует отнести нд. «Внимание товарищы кто тут риже камень …так ховайте подали пока я ще ни дозналась де оны лижат». Интересная нд., не то угроза, не то предупреждение о проверке. Видимо что-то связанное с незаконной дорезкой в 1930-хх или 1940-х годах. В послевоенное время, добыча камня в этом районе не велась.

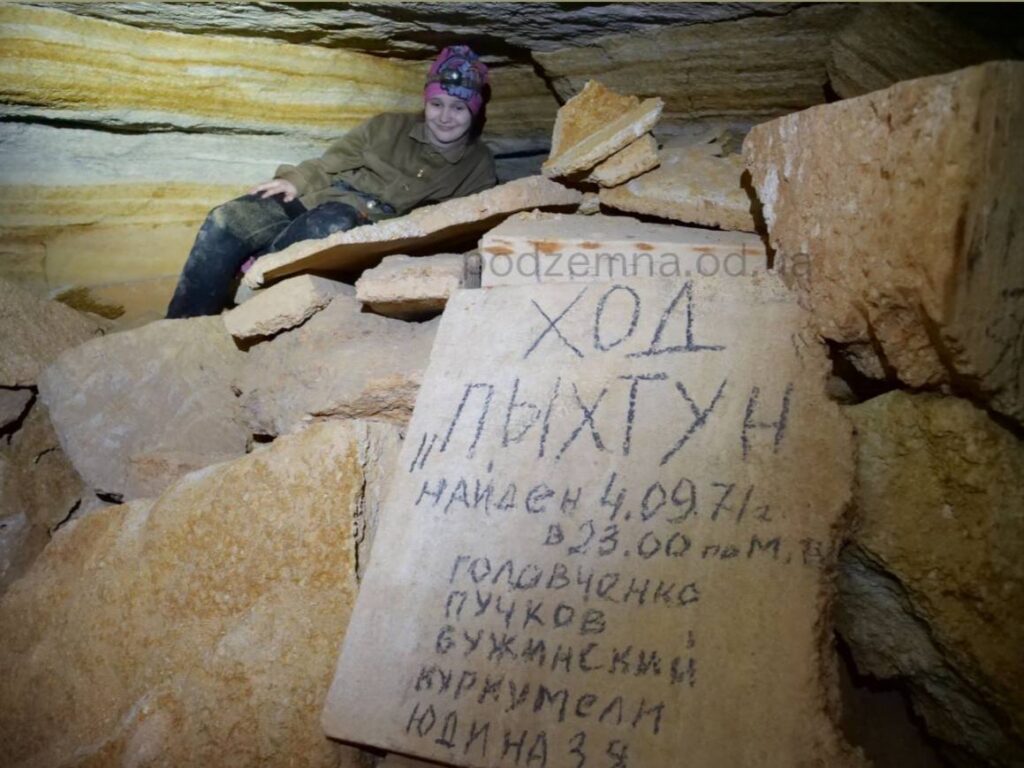

Время начала исследования катакомб этого района, неизвестно. В рабочем журнале экспедиции «Поиск», записей по этому району, не найдено (с 1966 по лето 1968). Но под землёй, здесь найдены маркировки написанные участниками этой экспедиции, датированные 1968 годом («Костя В» и «Люка» — Люба Бобровская). В ЮЗ части района, недалеко от соединения с «Гидрометом», найдены надписи 1968 года, сделанные людьми из команды, куда входил В. Головченко. «3/Х1 Яцек …»; «НТЕ», «ПОК», «Gnom». Видимо они подходили в эти места с ЮВ, со стороны Гидромета. Это были тогда никому не известные участки катакомб. Автор впервые попал в этот район с бывавшем здесь раньше В. Головченко, 19/Х 1969 года. В 1971 году, В. Головченко с группой нашёл проход на «Гидромет». Об этом, под землёй, сохранилась надпись «Ход «Пыхтун» найден 4.09.71 г. в 23.00 по М.В. Головченко, Пучков, Бужинский, Куркумели, Юдина З.Я.». Вскоре им было найдено и второе соединение с «Гидрометом» (ходы «Ползун» и «Пыхтун». До этого, считалось, что район небольшой, локальный, поэтому и не пользовался популярностью и посещался редко. Интенсивно, он начал посещаться только после того, как в нём начались комплексные работы «Поиском» в марте 1972 года. Съёмка и обследование выработок «2 магазина» были закончены довольно быстро, в 1973 году. Тогда были определены границы с ЗК-1 и ЗК-20 (сейчас, они немного откорректированы), а соединений с другими районами, тогда не нашли.

В северном и западном направлении, выработки почти не картировались, так как мы посчитали, что там опасно, «да и все они тупиковые». Хотя именно там находилась половина всех выработок района, как это сейчас известно. Во время этих работ были найдены карстовые полости (пещеры?) заполненные суглинком, содержащим кости четвертичных ископаемых животных. Это была первая после А. Нордмана, в 1847 году, находка подобных пещер. В последующие годы, эти катакомбы посещались редко, когда в них проводились эпизодические работы. В конце 1980-х годов, был засыпан вход-выезд и наиболее доступным и удобным входом стал сквозной водяной колодец, глубиной 8 метров, в одном из дворов по ул. Грушевского. В 1999 году, кто-то из местных жителей, показал вход-колодец в локальный участок выработок, расположенный восточнее ул. Ленина (Грушевского), тоже находящийся во дворе частного дома по ул. Октябрьской. В начале 2018 года, во время проведения комплексного изучения катакомб района «Гидромет» (ЗК-20), наша группа затронула этими работами и район ЗК-17, а в декабре 2018 года, было принято решение начать планомерные работы в районе ЗК-17, используя как основной вход, колодец. Содействие в том что бы нас пускала через колодец в катакомбы хозяйка участка Светлана, оказал Голова Усатоiвьської сільскої ради Ю.И. Мокавейчук, без чего, эти работы были бы невозможны. Первым в колодец спустился, используя для страховки одноверёвочную технику, Олег Пищурников. Небольшой ремонт оголовка колодца, сделал А. Ощепков. Первая 3-х суточная экспедиция (3-х дневка) была проведена Командой Одесских Исследователей Катакомб в январе 2019 года. Последний целевой выход был сделан 3.02 2024 года. Обычно делался один 3-х суточный выход в год, в начале января. Группа заходила через колодец, базировалась (жила) на базе «Пампушкин зал» и работала в районах ЗК-17 и ЗК-1. Такой метод работ и столь растянутый срок, объясняются сложностью обеспечения экспедиций в этот район катакомб. Обычно принимало участие порядка 10 человек. Наиболее активно работали и внесли существенный вклад в изучение этого района катакомб А. Васильева, В. Васильева, Л. Васильева, Л. Ашкалуненко, Ф.Николаев, В. Пронин, В. Владов, А. Ощепков, Е. Ощепкова.

По результатам работ написан отчёт (26 стр.), включающий в себя всю, полученную во время полевых работ, информацию, разделённую по разделам. Отчёт сопровождается 670 фотографиями и видеозаписями, фиксирующими находки, геологические особенности, надписи и рисунки, сами выработки и так далее, пронумерованные, подписанные и привязанные к схемам выработок, сделанных во время этих работ и дополнительные документы.

Архивной информации по историческим событиям происходившим или связанным с этим районом катакомб, нам не известно. Вся историческая информация базируется на археологических полевых методах и полученных этим путём, во время обследования подземных выработок, материалах. Традиционно, делим всю историю этого района катакомб на 4 этапа. I — разработка каменоломен от момента их возникновения и до прекращения горных работ.II — события связанные с периодом 1917-1922 годов.III — события происходившие во время войны в 1941-1944 годах. IV— послевоенные события до настоящего времени.

По самому раннему этапу существования каменоломен, с середины 19 века и до 1880-х годов, информации нет. Старый, северо-восточный участок сильно изменён вторичными процессами — много обвалов, провалов, заиленных участков и т.д. Многие выработки там в аварийном состоянии и опасны для посещения. В обследованной части этих выработок не было найдено ни интересных надписей и дат, ни никаких материальных находок, как впрочем, в любых выработках такого времени. Кроме того, эти участки выработок, несомненно, понемногу дорезались на протяжении последующих полутора веков, что тоже не способствовало сохранению чего-либо более старого. Выработки самого восточного участка сохранились немного лучше, но на нашем последнем этапе обследования (2018-2024), попасть в них не удалось, а в старой информации П. Лавренко, бывавшего там раньше, ничего интересующего нас по 1 этапу, нет.

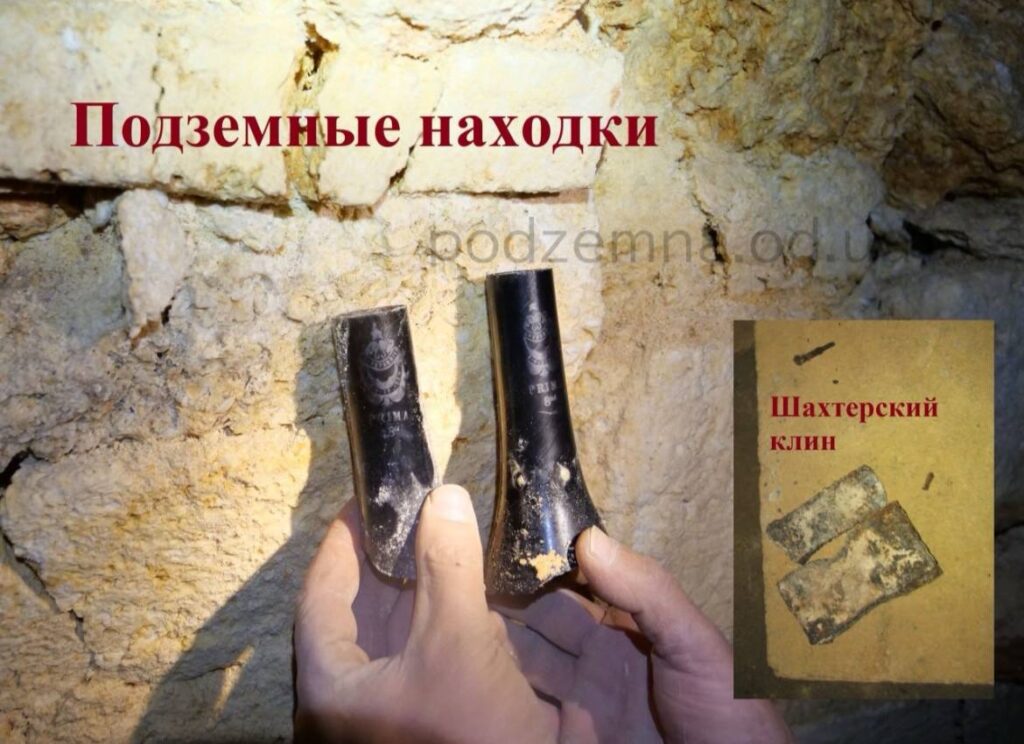

Находок, относящихся к I этапу сделано в этом районе, мало. Это рабочие инструменты шахтёров — железные клинья, для откалывания монолитов (плах и косяков) от массива; несколько битых клеймёных стёкол от керосиновых ламп и одно целое стекло с клеймом; разбитый классический квадратный штоф грязно-зелёного стекла; обложки от курительной бумаги фабрики Конельского, с хорошим изображением владельца фирмы с надписью «Иосифъ Львовичъ Конельский», рекламными надписями «Бумага высшего качества», изображением медали, и, даже надписью, что «Этикетъ утверждёнъ Департаментомъ Торговли и Мануфактуръ 3 мая 1886 г. за № 214614»; единичные монеты, найденные не на стоянках, а просто в выработках, обычно по откаточным ходам, например серебряная монета 15 коп. 1902 года. Вот, пожалуй, и всё.

Зато по этому этапу, здесь находится богатейшая «эпиграфика». Детальное описание эпиграфики этого района, как и вообще, одесских катакомб, дело будущего. Здесь мы приведём только краткое описание, тем более, что мы не специалисты. Обычное, предварительное деление надписей и рисунков на группы: А) надписи руководящего состава (штейгерские и пр.); Б) производственные надписи самих шахтёров; В) надписи шахтёров не производственные; Г) надписи, сделанные во время работы каменоломен, посторонними людьми и т.д. Для этого района катакомб, это деление, чисто условное. Тут так всё перепутано и смешано, что разбираться, что к чему отнести, сложно, это дело специалистов. Пока можно условно выделить такие группы надписей: горные (шахтёрские); ругательно-горно-бытовые; надписи где упоминается Марко (относящиеся ко всем группам); бытовые (но с горными, производственными, элементами); непонятные (самая понятная и легко выделяемая группа). Почти все надписи написаны неграмотно и с точки зрения грамматики и по смыслу. Многое понять сложно или совсем нельзя. Большинство надписей, и все с руганью, находятся в центральной, общественной, каменоломне. Кроме многочисленных надписей, в выработках много и рисунков, но гораздо меньше чем надписей. Почти все рисунки выполнены примитивно. Многие из них сопровождаются надписями, или нарисованы рядом с надписями. Рисунков, больше в западной части района, не общественной (на схемах нд. и рис. отмечены). Подавляющее большинство надписей и рисунков сделано древесным углем, но есть несколько, сделанных красной охрой. То есть, охра — грифеля, были и у простых шахтёров-селян. Правда в соседнем районе катакомб ЗК-1, надписей и рисунков, сделанных красной охрой, много, видимо там, охряные грифеля пользовались большей популярностью. Надписи 1960-х годов и позднее, сделаны графитом.

Старых рисунков и надписей, нарисованных в нижних, старых выработках первой генерации, найдено всего несколько. Они сильно затёрты, плохо видны. На двух из них, виден конный экипаж с кучером и седоком, на других, примитивно изображена лошадь. Надписи не читаются, дат нет, поэтому сказать, какого они возраста сложно.

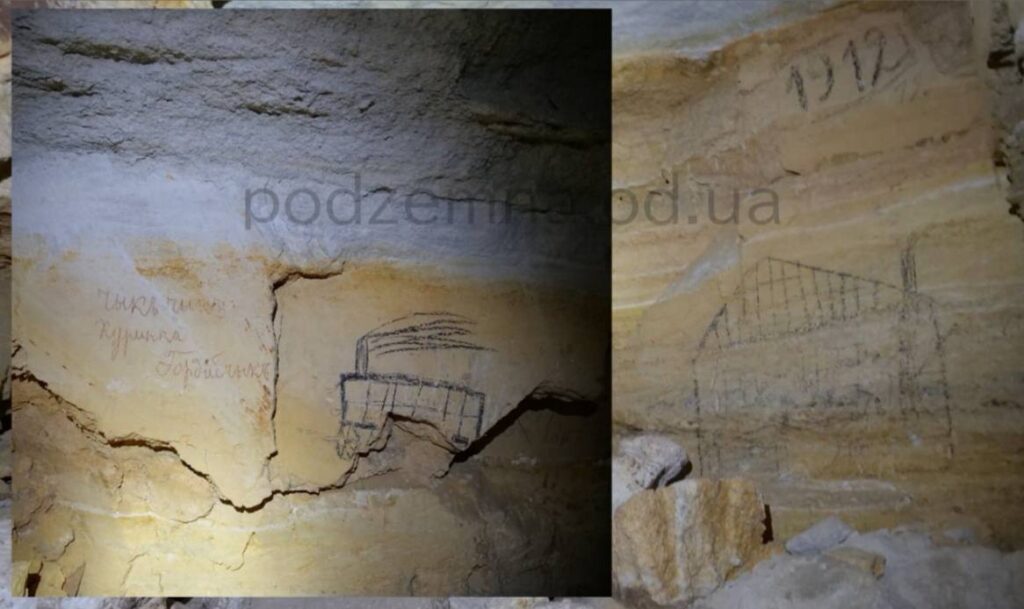

Среди рисунков конца 19 начала 20 века очень много рисунков лошадей. Большинство рисунков очень примитивные, простенькие. Это просто одиночные лошади; лошади со всадниками; несколько лошадей сразу, привязанные уздечкой к чему-то; иногда, под ногами у них петухи, птицы, собаки, колёса от телег. Видимо рисовали дети, отражая своё представление о хорошей зажиточной жизни. На других схожих рисунках примитивные изображения домашних птиц, около одной есть пояснительная нд. «Качка» (но на другом рис. опять «марко ересенко»); кот и сидящая собака, нд. «Вот мурлыка» и «барбосъ»; рис. лисы и петуха с нд. «Патрикеевна лиса петухъ»; рис. 4-х сидящих собак; велосипед, звери, люди, домики, иногда 2-х этажные, хорошо нарисованные; очень схематичный, но оригинальный рис. человека и на нём надписи «швед»; простейший рисунок паровоза- прямоугольник с колёсами и дымящейся трубой — углем, рядом красной охрой «чыкъ чыкъ курипка Гордiйчикъ». Видимо сюда же надо отнести рис. дома, над ним «1912» в рамке, справа вверху пятиконечная звезда и кинжал; «Ваха», внизу «1911».

Довольно много рисунков изображающих рабочих каменоломни: человек в высокой шляпе с керосиновой лампой в руке; бородатый мужик в капелюхе пилит штуку камня, рядом сложенные, напиленные блоки, нд. «Рыжий»; курящий трубку человек в широких штанах, в сапогах, стоя пилит блоки камня, нд, «пылмбатны рижэ Каминъ»; мужик в фуражке, с керосиновой лампой, курит и сидя пилит риску в забое, нд. «патра жыла пыскудная; бородатый человек в шляпе, с керосиновой лампой в руке, нд. «вася идэ из скалы»; рисунок большой камнерезной пилы над штукой камня и так далее. Часто рисунки людей сопровождаются пояснительными надписями: «фесенко дуракъ»; «фанасий ересенко»; «Омелько»; «Волянский …етръ».

Рисунок двух мужиков, один играет на дудке, другой пляшет, оба в картузах, рядом нд. «Марко…танцуе …». Очень пузатый человек в шляпе канотье, с зонтиком, ниже нарисованы часы-ходики. Рядом нд. «смотрить господа какой вышолъ мой борода алелько».

Есть рисунки на военную тематику: большой, но плохо сохранившийся рисунок боевого корабля, в самой нижней части стенки выработки, на нём нд. «Броненосецъ»; двухэтажный дом, пограничный столб, около него солдат в фуражке-бескозырке, с винтовкой с примкнутым штыком, на плече; бородатый солдат в бескозырке, с винтовкой со штыком, на плече, под ним «Терешко». Простые, примитивные рис. 3-х солдат с винтовками с примкнутыми штыками на плечах и несколько подобных. Обычно такие рисунки, в других катакомбах, датированы 1905 годом, временем Русско-японской войны. В этих выработках, стоят даты 1911-12 год. То есть рисунки наверняка относятся к событиям 1905 года.

Рисунки паровозов и поездов: плохо сохранившийся рис. поезда и под ним, человек в «наполеоновской» шляпе, лицо у него, сбито; простенький рис. поезда, видно что это старинные паровозы с широкими трубами; не то трамвай, не то поезд, вагон один, колёс много, сверху много стрелок идущих от вагона вверх (электрический трамвай?). Ну и закономерный переход от железной дороги к чертям, так как по старинным поверьям, все черти ушли из деревень на «чугунку». Поезд с одним вагоном (или паровой трамвай), рядом важно идёт господин в цилиндре, с тростью, в длинном пиджаке с карманами, курит трубку, а к нему сзади, подкрадывается чёрт, тоже курящий трубку, но видно, что с нехорошими намерениями, нд. «мать Виъй Сызый заду». Небольшие рис. чертей — чёрт с факелом и топором в руках, два чёрта борются, человек ведёт козу на поводке, сверху «М.фо…чук», внизу «яшка»; чёрт с мешком за плечами и какой-то палкой в руке, перед ним круг или шар; примитивный рис. головы курящего чёрта; длинноносый лохматый мужик (или чёрт, есть, вроде, рога) перед керосиновой лампой.

Приведём здесь, чтобы продемонстрировать грамотность писавших и трудности читавших, две надписи сопровождающие рисунки. На одном нарисована голова человека с длинным высунутым языком (или сигарой?), нд. » вася задумався пiймать хоть том говоре жениця …зыныця буду та ныма на кому». На другом голубь, и поверх него нд. «.»До нада чоловика тобi бувъ грамотным Омелко кiшиневская заброда». После чтения таких надписей возникают вопросы, а как читают и трактуют, скажем, средневековые или древнеегипетские надписи? Ведь не исключено, что их писали такие же грамотеи.

А вот обычных в катакомбах сексуальных рисунков и на религиозные темы, совсем мало, по одному — хорошо нарисованный крест и примитивно …, да и то, видимо более позднего времени.

Штейгерскихнадписей в выработках этого района, найдено мало и только в западной части района. Написаны они красной охрой и углем. В основном, это съёмочные точки и их номера (тогда точки ставили не на кровле, а на стенках, обычно это был прямой крест с кругом в центре): крест с кругом и рядом «№5»; «№15/23»; «№ 11 3»; «№ 2 22.Х.85» (1885 г.) и тому подобное. По более позднему времени, видимо конец 1930-х или 1940 год, на главных трассах встречаются номера съёмочных точек обведённых круглой рамкой. Видимо снимались трассы к местам доработок.

Чисто горных надписей, оставленных рабочими немного. «Заборъ каминя Игната Вареника …»; «1899 году Валянского сръзка» (сбойка); «Ивано в ичь Константинъ Волянский»; «каму нужын напильныкъ и хтоце его взялъ»; «тыхонъ одай кручакъ а то кышкыъ выпустыу»; «А васка укравъ лома у марка» — охрой; «кудавывъ чужэй рижить … вашу мать это верхъ идут у билявскаго в лываду прийдуть и васъ выжинут и чубы …»; «выйдит сцюдова А то пидъ хатою»; «завычитомъ камня осталося въ скале (цифры) Васька»; «Была здесь васька скала» и цифры, подсчёты нарезанного камня; «хорошъ верхъ …шъ»; «1905 го года возили …»; «дворъ выездъ»; «Работаютъ два молодца дуракъ и болван Омелка»; «Работаютъ два молодца». Много имён работавших здесь: «Сыдоръ»; «Кондратъ Яковен…»; «Василий полйщукъ»; «верхъ фа Голубовъ Яковичъ Николай»; «Тупишинъ , Кур…ановъ, Шпаковский били «1898 го года 12 го сентября яшка яшка»; «здесь работалъ терентий …»; «Прокошя руденчик ; «Здесь работаю… Игнатъ Парапекий»; «Вася Круторебра; «Вася … Марко Фесенко васка»; «Жмурчукъ Самборский…»; «терентий» (ф.64); «Билый»; «Шевченко 1903 года»; «Здесь был Яковъ Ганаский Григорий и Петръ», «Здесь былъ Яковъ Баранский Пётръ Брилора»; «фесенка» и, вроде, подпись; «Яковъ»; «Гудзенко Д…»; подсчёты нарезанного камня «Яковъ 12 пят 18 — Марко», вообще, подсчёты нарезанного и вывезенного камня, цифры, риски, написанные углем, реже, красной охрой встречаются очень часто.

Условно «бытовые надписи».Интересная нд. была найдена и зафиксирована в 1973 году (к сожалению, во время работ 19-24 годов, найти её не удалось) «1911 г. мая 25. Будь кресту своемупокоренъ, взявши крестъ, следуй за мною». Но и фиксированные сейчас надписи довольно разнообразны и интересны: «Колядка Ой даръ прибогатый исъ неба сойде яко капля капелющая на землю»; «Богу Деви утро бон Днеся рождаетъ … ясно…»; загадка написанная на стенке выработки » на деревi мой первый слогъ второй же слогъ мой есть предлогъ а в целомъ если захотите въ суконнлй лавке поищите»; «увора укравъ Корову идеву» повторено 2 раза; «моя кобыла собствена»; «вася (написано поверх чего то затёртого) охотникъ ходить на овсяну Матдаво … стрили изъ ружа … (дальше матюги)»; «шовъ амiлько пяный зять марку упавъ тай заснувъ по кажъ … вмнъ спавъ … прокунувсь вiнъ а чобитъ немае ны мои каже ци табо жеме… буллы … без чобитъ»; «Господинъ Председатель Пётръ Трусов» — хорошим почерком, дальше, другим, корявым почерком ругань на него; «Есть у насъ Господа Два … мать дурака Вася и Стёпка»; «Слава Богу!» аккуратно, глубоко процарапанная нд. печатными буквами. «Слава цар котiв» написано печатными буквами и «чикъ чиъ чикъ …», видимо детские нд.

Надписи где фигурирует Марко. «Марко» упоминается во многих надписях, по нескольким выделенным группам. В этой группе, выбрано то, что не очень подпадает в другие, хотя серьёзного различия, конечно нет. «Марко» третья интересная личность связанная с катакомбами, которую мы знаем только по многочисленным надписям на стенках выработок (Нестурх и Брынцала, две остальные личности). Не понятно, не только, кто он, но и даже, что значит «Марко» — имя, фамилия или кличка. Возможно, скрупулезный анализ надписей и может разрешить этот вопрос. «Марко …» ; «вася Марко вася васяа яшк…»; «Марко Матвей и амелькл и вася и по жуликыъ», «Марко» написано по другому, крупными буквами, вроде, отдельно; «Марко сорочи ня маленк… куце Марко»; » Вася Радился … Марко фесенко»; «Марко дуракъ»); «Марко» и нарисована в профиль морда; «Царъ», ниже «Марко»; «Марко сатана и нычыста сыла дрань скала». Одинаковые надписи и с матюгами на Марко, мы не приводим, их масса.

Ни в одной другой каменоломне нам не встречалось столько матерных надписей, как в этой, общественной. Тут все ругали друг друга и обвиняли во всех грехах, так, что даже и написать нельзя. Самое мягкое, было «дуракъ». И в большинстве таких надписей, фигурирует «Марко». Поэтому, мы даже выделили его в отдельную группу, хотя он фигурирует везде, даже в рисунках лошадей. Даже в учётной карточке, опись рисунков начинается с «Примитивный рис. лошади и рядом нд. «Марко» ф.317″.

Ругательно-горно-бытовые. «Вася Падалка дуракъ здесьработаетъ дуракъ уверху а стёпка у него с… нижнего вася …»; «Стыпанъ дуракъ вася …»; «Сыдоръ … твою мать убъю»; «Сирога дуракъ»; «лыходей паскудный кручки»; «василий клютовельда качка дыка»; «Сыдоръ якоши …а Мать нывывозыш камини»; «и кто це взявъ тупор е…ёго кровъ жысть мать положы его сюда назадъ»; «вашу мать у насъ по… все …кручек (это такая пила) … нылзя … пылы …»; «одай …твою кровъ жисть мать лопатку и лампу ставить а то Падъ забенъ … и на …» , и так далее. Некоторые ругательные надписи, по своей сложности и загибам, прямо под стать, упоминаемым в книгах про старых боцманов.

Информации по II этапу мало. Надписей и дат, которые однозначно можно отнести к этому периоду, нет. Это рисунок Врангеля, в СЗ части района (пр.3/4). Судя по исполнению, это не шарж, которые встречаются в катакомбах ЗК-22, и соответствующих приписок с матюгами, нет. Рисунок показывает вполне лояльное отношение к Врангелю, да и его рисованный образ, соответствует действительности. Даты, по которым можно было бы восстановить время, когда рисовали, отсутствуют. Здесь же рядом находятся примитивные рисунки сабли, нагана или маузера, пятиконечных звёзд, кинжалов, ниже, неразборчивая надпись. По этой эпиграфической информации, ничего конкретного сказать нельзя, ни времени, ни политической принадлежности. Одно из предположений, что мы видим события в детском восприятии, через призму детского понимания и отображения. По информации Н.Д. Голубенко, где-то в этих катакомбах, была одна из подземных баз подпольного ревкома в 1919 году (около хаты Ловякина). Там у них находилась пишущая машинка и ротатор. По информации В.Я. Юдина, полученной в начале 1970-х годов, от кого-то из членов ревкома, вход в «их катакомбу» был около какого-то хутора. Так что место, где засыпанный ствол на пр. 2/8, в общем-то, подходит к одному из таких хуторов. Предположим, там находилось какое-то подполье, белое, красное или ещё какое, а может поочерёдно. Дети кое-что видели и слышали, и отражали свои впечатления в рисунках (такое, детское, в других катакомбах, по войне 1941-45 годов, известно). Недалеко от этого рисунка была найдена стоянка периода гражданской войны (пр.5/4). Здесь нашли 5 винтовочных гильз с отпиленными «дульцами» и старую латунную пуговицу в виде «грибка», с надписью с тыльной стороны «Санкт-Петербург, II сорт, 1к». Тут же тут был найден помазок для бритья сделанный из английской гильзы Ли-Энфильда 1917 года.

Уникальной находкой является находка клада царских серебряных (32) и медных (30) монет и одной австро-венгерской — 63 штуки (пр. 36/1). Самые молодые из них датированы 1915 годом. То есть, их собрали и спрятали уже во время войны 1914-1918 годов, а скорее немного позднее, так как среди монет одна австрийская, которая могла иметь ценность в глазах простых людей, только после австрийской оккупации Одессы, зимой 1918 года. Так что клад относится ко времени 1918-1921 года. Прятал клад кто-то из простых людей. Богатый человек не стал бы прятать медяки и мелкую австрийскую монету. Возможно, вместе с монетами были и бумажные деньги, которые не сохранились. Видимо деньги находились в каком-то кошельке или мешочке и были спрятаны между камней в бутовке. Потом этот кошелёк или мешочек, он наверное был кожаный, вытащили крысы и уронили его на дно выработки, потом разгрызли. Когда происходило очередное подтопление выработок поверхностными водами, грязь, принесённая водой, растащила монеты и покрыла их тонким слоем. Произошло это достаточно быстро, в период, когда этот участок выработок людьми не посещался (а находился он недалеко от главного входа, всего в 30 метрах). Что опять же свидетельствует о том, что происходило это во времена лихолетья, иначе, монеты бы собрали. Постепенно грязь уплотнилась, её затоптали, и монеты сохранились до нашего времени, когда в 2021 г. были найдены, при помощи металлоискателя В. Прониным и Л. Ашкалуненко. Все 63 монеты находились на участке размерами 2 на 2.5м, на глубине 10-15см. В 3м от места находки клада, была найдена раздавленная и смятая медная крышка с повреждённой надписью на французском языке. Можно предположить, что крышка была от конфет «МОНПАСЬЕ». Что интересно, на этом же участке выработок, на расстоянии до 20 м метров, было найдено 2 женских серебряных кольца. Одно широкое, в виде змеи обвивающей палец, с гранатом, сделанное из ленты, второе тонкое, обычное, сильно деформированное, с выпавшим камнем. Примерно здесь же, в 9 метрах, были найдены 4 винтовочные гильзы Первой мировой войны, австрийская Манлихера, английская «Каинокъ», американская «Ремингтон» и русская «Петербургский патронный завод», все кроме Манлихера, использовавшиеся для русских 3-х линейных винтовок. На централке ведущей в глубину района, была найдена гильза Манлихера, но изготовленная в России, для трофейного австрийского оружия.

По III этапу периоду информации и находок больше. Стоянки времён 1941-44 годов были найдены ещё в 1968 году, во время первого посещения этого района поисковцами. Тогда, здесь были найдены большие стоянки в глубине района и небольшая дезертирская стоянка недалеко от входа, в зале «Дезертиров». На ней нашли обгорелые, порванные документы, красноармейские книжки (удостоверения) и комсомольские билеты. Осенью 1969 года В. Головченко показал мне этот зал и я сам видел там винтовочные подсумки и несколько обгоревших разорванных корочек от этих документов. По этому поводу, в моём дневнике приводится шифрованная запись, настолько это было неожиданно и странно. Тогда, было обращено внимание, что спальные нары находятся не в этом помещении, а в соседнем, отгороженном стенкой с лазом в ней. Видимо в нём находились, временно, 10-15 человек, хотя, наверное, эта цифра завышена. Во время комплексных работ 1970-х годов, в этом районе, велась и обработка стоянок (визуальная). Проводили её, в основном, Сурвилов А., Ашкалуненко С., Керницкий Л., Шаталин Н., со всей возможной тогда тщательностью. Списки находок сделанных в 1971-73 годах, сохранились.

Среди найденных предметов: советские винтовочные патроны с осечками 3 шт. и целые 5 шт.; обойма советская с патронами и 5 пустых; гильзы советские винтовочные 35 шт., патронные цинки (сломанные) 2 шт.; гильза от Нагана, гильза от ТТ; детали от электрозапалов (?) 7 шт.; куски магазина от пулемёта ZB-38; гильзы от винтовки Маузера 4 шт.; смятая эмблема с румынской каски; охотничий патрон и гильзы; защитный колпачок от снаряда, красноармейская звёздочка; остатки военных билетов 5-10 шт (?); остатки неопознанных документов, 2 гранаты РГ-33, свинцовые детали от автомобильных аккумуляторов, некоторые с латинскими буквами; фляга, клочки румынских газет (с датами 1944 год), куски советских газет за август 1941 года, разбитый медицинский термометр; пузырьки от медикаментов; разбитая грампластинка; черепки посуды; советские и царские монеты 12 шт.

Основное отличие работ 1960-1980-х годов от современных заключается в том, что тогда, в основном, искали в бутовых стенках и в нарах, между камней, реже в навалах крупного бута, на дне выработок. А сейчас, с помощью металлоискателей, ищут в основном на дне (и не только на стоянках, а часто, подряд), на нарах, в насыпях на дне, а в стенках, наоборот, ищут редко, в основном визуально. Начиная с 2019 года, проводилось планомерное обследование стоянок, как визуально, так и с применением металлоискателей. Работы проводили В. Пронин, Л. Ашкалуненко, Ф. Николаев, Ощепкова Е., Васильева В.

Находки зафиксированы, стоянки показаны на общем плане выработок. Находок много и среди них есть интересные, на которых мы остановимся. Уникальнейшей находкой является кожаный авиационный шлем-маска времён Первой мировой войны. Скорее всего он попал в катакомбы летом 1941 года. Такие экспонаты, редкость, даже для музеев. Скорее всего он попал в катакомбы летом 1941 года. Такие экспонаты, редкость, даже для музеев. Представляет Маска представляет собой овальный лист хорошо выделанной тонкой кожи (как на перчатках) закрывающей лицо, с прорезями для глаз и носа (не много похожа на человеческий череп), на носовою прорезь нашит еще фрагмент кожи закрывающий нос сверху. С задней части маски крепились кожаные ремешки, но они не сохранились до наших дней. Редкой находкой, является значок «Лучшему ударнику» с изображением Ленина (пр.18/1). Это хороший, красивый, сложный значок — медная штамповка из толстого листа, качественно выполненная. Наковальня, над ней серп и молот, всё это в венке. Над серпом и молотом, расходящиеся лучи (сияние), выше, в самом верху, пятиконечная звезда. В верхней части значка, между серпом и молотом, прикреплено (наложено) хорошо выполненное изображение головы Ленина. Сделано оно из какого-то другого метала, более светлого, розоватого, видимо из какой-то бронзы. Возможно, медная часть значка была позолочена, кое где на венке сохранились яркие жёлтые пятна. Крепление значка, было винтовым. Он найден далеко в глубине выработок, в 170 метрах от входа по прямой или в 250-300 метрах, по выработкам. Эта группа стоянок тяготеет к «централизованному убежищу», и находится на центральном ходе, ведущем туда. Вместе со значком найдена золочёная пуговица с милицейского кителя, 6 гильз от винтовки Мосина, 3 от пистолета ТТ, 12 советских довоенных монет. Но видимо эти предметы только находились рядом, и отношения к значку не имеют. На месте где были произведены эти находки располагался один из бытовых мусорников централизованного бомбоубежища. Возможно, что значок и монеты в мусорник попали случайно из-за отсутствия хорошего освещения в бомбоубежище. Значок «Лучшему ударнику», несомненно принёс какой-то заслуженный, солидный работник, который прятался в бомбоубежище. Потерял ли он значок, что маловероятно или оставил перед выходом на верх специально, что более вероятно, неизвестно.

Интересная находка, набор инструментов — плоскогубцы, отвёртка, гаечные ключи, разводной гаечный ключ, напильник, кусачки и какой-то примитивный измерительный инструмент. Тайник находился под довольно большим камнем, не далеко от стоянки дезертиров «Зал Дезертиров». Инструменты были просто сложены на пол и придавлены камнем, из-за этого нижнее их части очень плохо сохранились. На этой находке стоит остановится подробнее. Отдельные инструменты, а может и по несколько штук, находили в катакомбах и раньше, но не придавали этому значения. Но после нескольких находок в Аджимушкайских каменоломнях, стало понятно, что это. Там был найдены наборы слесарного инструмента вместе с документами, прятавших их. Слесарный инструмент, нужная вещ в послевоенной жизни. Кто бы не вышел победителем, жизнь будет продолжаться, а значит будет потребность в каких-то работах, умельцах, что-то надо будет ремонтировать, делать. Так что слесарный инструмент, практичными людьми, рассматривался как более ценная вещ чем оружие и деньги (которые при смене властей, могли и не ходить). Так, что, и здесь, этот набор инструмента был несомненно спрятан кем-то практичным, прятавшимся здесь, в надежде использовать это впоследствии. Кстати спрятано это было недалеко от входа (пр.3/1) в зале «Дезертиров», на расстоянии 80 м по прямой от входа. Но забрать свои инструменты, ему, по какой-то причине, не удалось. Причин может быть множество, мы их даже не рассматриваем. В районе «больницы» был найден небольшой медицинский пузырёк коричневого стекла, заткнутый резиновой пробкой. В нём хорошо сохранился, несмотря на прошедшие 80 лет, спиртовый раствор ёда. При переноске в кармане, пробка открылась и иод вылился ко мне в карман, окрасив и ткань брюк и ногу (польза — сделал себе «ёдную сетку»).

Еще одна интересная находка была сделана на централке, не далеко от убежища. Это маленькая медная ложечка, очень изящная, похожая на горчичную, с надписью «магазин Мадам Абрикосова», на ручки ложечки. По архивным данным – магазин Мадам Абрикосовой занимался в Одессе торговлей бытовыми предметами для высшего общества Одессы.

На одной из лежанок был найден вставной зуб, изготовленный из медицинского сплава. Как и почему он там оказался, конечно непонятно.

Остальные находки более обычны и мы их опишем бегло. Находка довоенного «шкалика», понятно, куда без него в тяжёлое время. Вообще, водочные и винные бутылки, целые и битые, обычная находка на всех без исключения стоянках мирных жителей и дезертиров. Так было и здесь. Так было и здесь. Кроме бутылок, находили и небольшие пузырьки, от лекарств. Находили на стоянках и вполне обычные бытовые предметы: небольшой навесной замок, свечка; столовая вилка с деревянной ручкой, битые фаянсовые тарелки и чашки с довоенными клеймами, детская (для кукол) железная, покрытая зелёной эмалью тарелочка и прочее. На стоянках и на централках, найдено порядка 50 советских монет разного достоинства. Кроме того, здесь были найдены — один медный цент США 1900 года и германская латунная мелкая монета 1925 года. Скорее всего их принесли с собой дети, которые тащили с собой в убежище мелкие игрушки и самое, по их мнению ценное и интересное. Тому множество примеров из жизни. Автомобильная свеча зажигания, довольно необычного вида (ф.442). Она могла попасть в катакомбы и летом 1941 года и весной 1944 года. По воспоминаниям Н.Д. Голубенко, мы знаем, что в Усатово, примерно в тех местах, был нападения на вражеские грузовые машины [17]. Несколько машин было разбито. Возможно это детали от них, или других, брошенных или разбитых автомашин отступающих войск.

Были в выработках найдены остатки военного снаряжения и вооружения. Хотя на последнем этапе работ в 2020-х годах, таких находок найдено не много. Самой крупной военной находкой являются 5 советских обойм с патронами найденные на одной из дезертирской стоянке. Патроны были стальными и от времени превратились в спекшийся кусок лимонита с формами патронов. Фрагменты кобуры от пистолета, подсумки для винтовочных патронов, винтовочные советские гильзы, 25-40 штук (в разных местах района), единичные находки револьверных гильз (от Нагана), малокалиберных, винтовочных к винтовке Маузера. (до 10 шт.), детали от электрозапалов (электродетонаторов).

Не очень понятно (хотя это, наверное, и не существенно), почему они находятся в отдельных местах, скоплениями. Если патроны принесли в катакомбы с собой дезертиры или охрана убежища, и потом там стреляли, то они должны лежать разрознено, в местах где стреляли, или кучно, в местах где много стреляли, удобных для этого (на каких-то длинных прямых участках). Но иногда их много там, где и стрелять то неудобно, например, в небольших помещениях. Может стреляли где то, а приносили в конкретные помещения стрелянные гильзы, что бы их не находили ищущие скрывавшихся в катакомбах дезертиров? Может и так. А может гильзы собирали мальчишки и таскали в места, где они находились, для игры. Им это были интересные игрушки. Тоже весьма возможно. На одной дезертирской стоянке, обнаружено 5 советских стрелянных винтовочных гильз (целая обойма!), аккуратно уложенных в щель бутовой кладки. Эта находка подкрепляет нашу первую версию. Там же были найдены две советские монеты, тоже положенные в щель в бутовке.

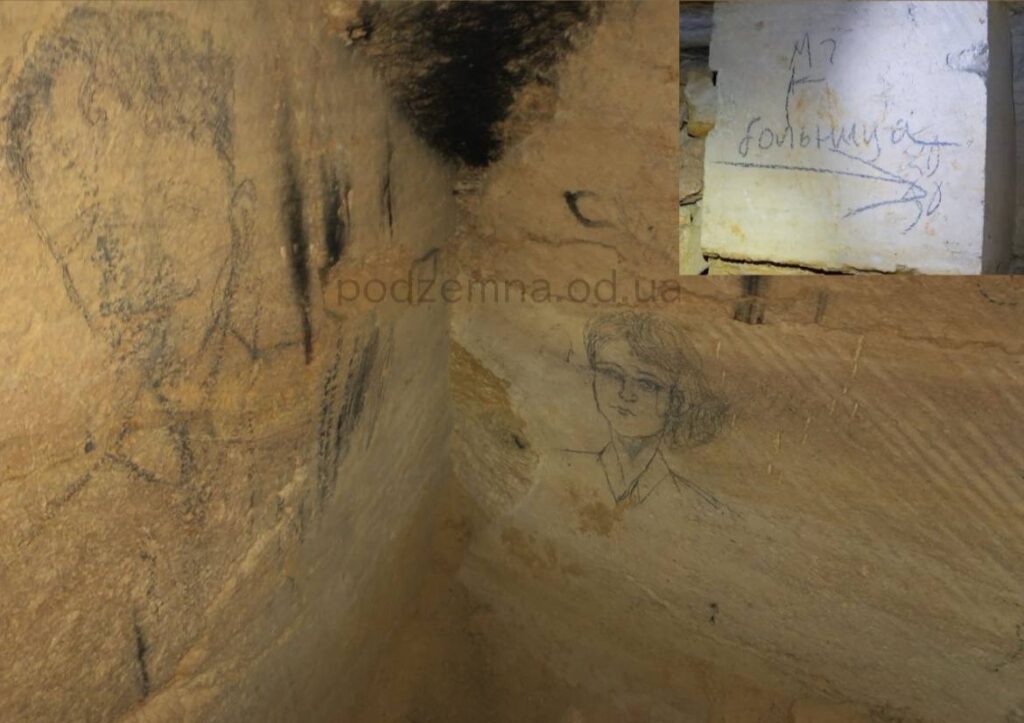

«Эпиграфики» по этому этапу мало. Это рисунки головы лошади в сбруе с надписью на ней «27/VIII 41 П.Ж.Л.»; рядом рис. мужчины и женщины. Всё это хорошо нарисовано химическим карандашом. В районе убежища, находятся и две даты, аккуратно написанные рядом, простым карандашом на стенке «22.6.1941» и «22.8.1941». Написаны они так, как писали до революции штейгеры. Кроме этих дат, есть ещё дата «1941» и рядом какие-то буквы. К этому же времени можно отнести хорошо нарисованные простым карандашом рисунки девушки и мужчины интеллигентного вида. Рядом набросок лица, тоже хорошо нарисованный. Между этими рисунками, пятно копоти, видимо от керосиновой лампы и свечей, которыми подсвечивали.

События периода 1941-44 годов, связанные с этими катакомбами, представляются так. Летом 1941 года, во время обороны Одессы, в этих катакомбах располагалось одно из централизованных бомбоубежищ (пр. 20/2-26/2). Оно находилось довольно далеко от входа, в 180 метрах по прямой, или в 210 метрах по выработкам (до начала бомбоубежища). Готовилось оно заранее, так как сохранились нд. «Занято больница», указательные стрелки с нд. «больница». Кто мог находится в убежище, не ясно. Там везде было много входов в катакомбы, и жители, вероятно прятались в ближайших к домам выработках (как это было, когда началась война 2022 года). Для того чтобы здесь прятались от бомбёжек и артобстрелов, городские жители, объект находился слишком далеко от города. Что бы здесь прятаться, здесь же надо и жить. Видимо, как это описано в книге В. Гридина «Парты под землёй», городские жители жили в Усатово по хатам, а прятались в убежище[2]. Но использовалось убежище видимо недолго, однако эпизодически тут находилось много людей, многие жилые помещения со следами жизнедеятельности людей. И одновременно здесь не видно больших помоек и туалетов. В некоторых местах убежища, по периметру, видны не большие загородки для мелкого скота. Это говорит, что тут явно были местные жители. Найденные на стенах убежища надписи свидетельствуют, что люди находились тут во второй половине августа 1941г. До какого времени они были под землей не известно. Данных свидетельствующих о выходе из убежища или времени пребывания под землей не было обнаружено (обычно это календари, написанные на стенах). Судя по жилым помещениям, в подземном убежище находилось до 50 человек. Однако эта цифра не точная, так как люди могли приходить, или уходить на поверхность. Есть еще вариант передвижения семей по убежищу, с одного помещения в другое, так сказать смена жилплощади на более лучшую и т.д. Все эти факторы не дают сложить полную картину о количестве людей, находившихся под землей.

В основном, на территории убежища сделаны находки бытового характера: стеклянные бутылки и банки, медицинские пузырьки, флаконы от одеколона и духов, разбитая глиняная и фарфоровая посуда, столовые принадлежности — ложки, вилки, граненые стаканы, монеты, всевозможные пуговицы, остатки детских игрушек, обувь и всевозможный бытовой мусор.

Видимо, когда убежище перестало использоваться, здесь появились дезертиры, явные следы, которые мы видим.

В этом убежище есть необычное сооружение, не вяжущееся с остальными (26/2). Это немного наклонная стенка, сложенная из небольших плиток известняка, отгораживающая небольшой тупик. В стене, в нижней части, небольшой лаз. За стенкой, жилое помещение на одного — двух человек. Возможно это вторичная постройка на территории убежища, сделанная, когда оно уже не функционировало, но кто-то там скрывался. Стенка похожа на маскировку, такие обычно не строили. Ещё одна стоянка находится в глубине района, около засыпанного землёй колодца (пр.34/77). Это небольшие стоянки на 3 человек, судя по сложенным нарам для спанья, видимо прятались дезертиры.

Стоянок, интерпретируемых нами как дезертирские, довольно много. На территории бомбоубежища, найдены две «дезертирские» стоянки. Время нахождения людей на них не установлено, но наверняка они прятались после оставления убежища мирными жителями. Чисто психологически – меньше видят, меньше проблем. Да и еще стоянки расположены в районе где ориентировочно располагался, по надписям, медпункт. Явно дезертиры не рискнули бы прятаться возле такого посещаемого места. Хотя есть предположения, что они могли быть родственниками, находившихся тогда в убежище людей, и их прятали свои же. Как и было известно раньше, в большинстве случаев, дезертиры, уходили с передовой и прятались поближе к своему дому и семье или родственникам. Особенно это касается военнослужащих-дезертиров, которые скрывались в каменоломнях. Прожить в них без запасов продовольствия, воды, освещения и других припасов можно пару дней. А значит необходима поддержка с поверхности. Кормить и поить чужих людей местные жители не станут, опасно, а значит в большинстве случаев дезертиры, скрывавшиеся под землей, были местными и им конечно помогали скрываться под землей. Так же не мало важный факт, место расположения стоянок. Они находятся довольно далеко от выходов и основных центральных ходов выработок, а это значит, что тот, кто прятался в этих местах, хорошо знал местные каменоломни. Не исключено, что до войны часть из них, были шахтерами, и работали в этих шахтах. Несомненно, во время использования подземного убежища, в нем находились местные жители, и дезертировавшие с фронта местные, могли спокойно базироваться не далеко от убежища. Родным было гораздо легче и не вызывая подозрений, носить еду и питье под землю. Да и затеряться среди беспрерывно снующего в темноте народа, гораздо легче. Так что, конечно, взаимосвязь между жителями централизованного убежища и дезертирами наверняка существовала и была основана на родственных узах.

Кроме того, в районе «Лошадкин выезд» фиксируются еще 6 отдельно расположенных друг от друга замаскированных стоянок, предположительно дезертирских. Практически все они на 2-3человек. После общего теоретического подсчета, в разный период времени, в районе скрывалось до 25человек – дезертиров или уклонистов.

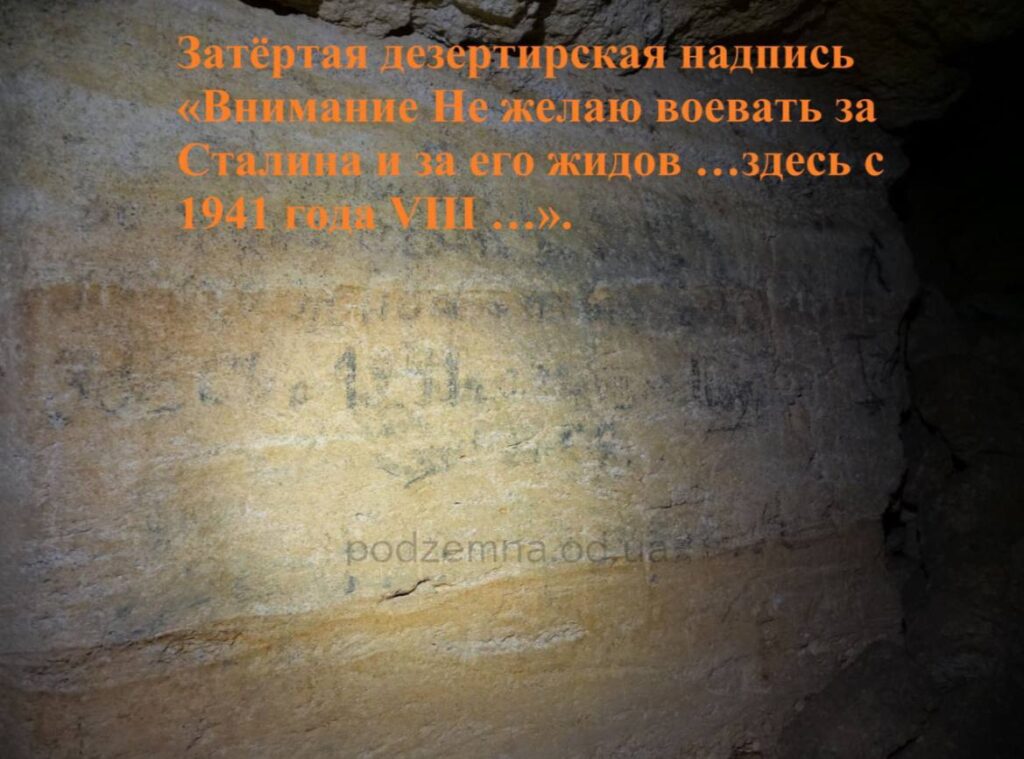

Кроме находок военного снаряжения на таких стоянках обнаружены и надписи. «война потери русских за две недели 200000 …», «А Яшке на войне …». Это в отгороженном капитальной забутовкой выработке, с «персональным» входом — водяным колодцем, в центральной части выработок (пр.20/1). А в самой дальней, западной части, но тоже у колодца, (пр.4/9), другая нд. «Внимание не желаю воевать за Сталина и за его жидов … здесь с 1941 года VIII …». Комментарии, как говорится, излишни.

Кроме централизованного убежища и дезертирских стоянок, в выработках найдены и обычные для Усатовских и Нерубайских катакомб, стоянки мирных жителей. На трех из них определить время нахождения людей не удалось. Скорее всего стоянки использовались как в 1941 г. так и 1944 г. Это небольшие комплексы жилых помещений, состоящие из 1-3 выработок приспособленных для жилья, расположенных обычно недалеко от входов. В нашем случае от выезда и сквозных водяных колодцев. Таких стоянок в районе ЗК-17 найдено 4. Одна из них находится совсем недалеко от выезда, вторая рядом со сквозным водяным колодцем (основным сейчас входом). Эти стоянки очень плохо сохранились и едва различимы. Они почти полностью разрушены и затоптаны, так как находятся в ближней давно и часто посещаемой части каменоломне.

На ходе к югу от выезда, находится капитальная перемычка, толщиной 2-4 метра, наглухо перекрывающая, центральный ход, когда-то выходивший в самую восточную, старую часть района к склонам балки (пр.11/1). Тогда там, ещё были старые штольни-входы. За этой бутовой перегородкой находится довольно большая группа стоянок (третья). Туда можно подойти, сделав довольно большой обход по старым выработкам, с юга. Видимо. на стоянки, можно было прийти и из совсем старых выработок. со стороны балки. На самих стоянках есть сквозной водяной колодец. Эта группа стоянок очень грамотно расположена. В боковом кольцевом ответвлении с небольшими тупичками. Стоянки явно многослойные, возле одного жилого помещения видна надпись, относящаяся к первой мировой войне. Но находок, связанных с этим периодом тут не было.

4 группа хорошо сохранившихся стоянок (пр. 1/8), несомненно относится к весне 1944 года. Здесь на стенке есть дата «1944 год» хотя наверняка на ней прятались и в 1941г. Обычно на таких стоянках срывались пару семей из окрестных домов или хуторов. Входом на эту группу стоянок служил старый шахтный ствол (2/8). Сверху, здесь не было сплошной застройки, а находились хутора. Здесь было удобно именно прятаться, что бы никто не видел, и место было малолюдное, и вход-колодец, легко спрятать. Стоянка времён гражданской войны (5/4), тоже, явно тяготеет, к этому входу. Скорее всего и прятались одни и те же люди или родственники, и в 19-20-х годах, и в 41 и в 44. Здесь в одном из помещений (4/8) найдено каменное корыто — кормушка для домашней птицы (что в какой-то мере, свидетельствует о регулярности использования этого места, как укрытия).

Использовались остальные катакомбы «Лошадкиного выезда», как укрытие, и весной 44 года. Это подтверждается надписями «1944 год» и находками: датированными обрывками румынских газет, румынскими и немецкими гильзами и прочим. В общем то, наверное, большинство стоянок двухслойны — лето-осень 41 года и весна 44 года. Находились ли здесь в 44 году люди из партизанской группы Сербула-Голубенко, неизвестно, скорее всего нет. Возможно Н. Голубенко, находился здесь в 1941 году.

В выработках сохранилось и зафиксировано, много надписей, относящихся к IV этапу, особенно к началу исследования катакомб этого района. Они отражают быт, взаимоотношения, имена и клички, бывавших здесь, их мысли, много рабочих надписей, касающихся деталей изучения и картирования этого района катакомб. Но всё дело будущих исследователей, когда это станет историей, со своими нюансами, как сейчас, для нас бытовые надписи начала 20 века.

Самые старые надписи этого этапа — это стрелки и какие то чёрточки и буквы, написанные древесным углем, поверх совсем старых надписей; «выход», «Сбойка зал». Видимо это надписи 1950-х, а может и 1930-х годов. Из наиболее интересных надписей можно отметить следующие. «1941 15/II Замiновано», рисунок черепа с костями и орла, с крестом на груди, похожего на фашистского. Но войны ещё не было, не актуально. Похожая надпись «Замiнiровано», со стрелкой и пятиконечной звездой. Видимо это какие то, детские надписи. «Здесь били (первое «и» написано наоборот» учителя № 130 школы (катакомби)», написано очень коряво. «А.Вели В.Юдин», возможно следы пребывания здесь основателя экспедиции «Поиск» В.Юдина в конце 1950-х, начале 1960-х. Встречаются в выработках надписи «М» со стрелкой, написанные древесным углем. Такими знаками маркировался в 1950-60-х годах М.Г. Древин, бывший партизан, знаток и любитель катакомб. Надписи первопроходцев этого участка катакомб «НТЕ» — Володя Головченко, «ПОК» (Призраки одесских катакомб) — названия их групп; «Кеша», «Gnom» 31/VIII -68 г.» и более поздние маркировки. «Кости SVD 2002.09. Doris 02 …» Надпись оставленная во время осмотра пещер с палеонтологическими остатками, палеонтологами из Австрии, под руководством Нагел Дорис.

Район ЗК-17 интересен и тем, что здесь в 1972 году, впервые после открытий А. Нордмана в Одессе и Нерубайском естественных пещер заполненных суглинком с костями ископаемых животных, были найдены аналогичные. Мы не будем вдаваться в тонкости и детали этого вопроса, это отдельная тема [6,9]. Но это было открытие, оценённое специалистами-палеонтологами. Каких-либо серьёзных раскопок в этих пещерах не велось. Эпизодически их осматривали одесские, киевские, австрийские палеонтологи, отбирали подъёмный материал. Среди костей были определены остатки пещерного медведя, в том числе кусок нижней челюсти с клыками; дикой лошади, лисы, какой то птицы, грызунов и среди них полярной мыши — леминга, Из нескольких промывках заполнителя пещер было получено много костей и зубов мелких животных, которые были отправлены в палеонтологический институт АН Украины, но они не обрабатывались и не определялись. Возраст этой фауны, по аналогичным пещерам в Нерубайском, составляет 18 тыс. лет (определено радиоуглеродным методом шведским палеонтологом Куртеном в 1973 году, по материалам А. Нордмана 1847 года, вывезенным в Хельсинки).

Интересным моментом является то, что в пещере Ильинка, вместе с подобным комплексом костей, найдены кремниевые орудия труда первобытных людей, так что вполне возможно, что пещеры района ЗК-17, скрывают в себе следы пред истории села Усатово и предшественников Усатовской культуры 4 тысячелетия до нашей эры, тем более, что в времена Нордмана, каменные орудия ещё не были признаны официальной наукой, и если они ему и попадались, то он их не собирал. Очень редкой находкой является большая кость (?), обнаруженная в вывале пильного известняка Ф. Николаевым. Что это такое, без специалистов, не понять. Либо это щит черепахи, либо жаберная крышка огромной рыбы, так как диаметр (или длина) этого костного остатка 30-40 см. Кость вскрыта с ребра, форма её и структура, необычны, но расчищать и вытаскивать её, не будучи специалистами, мы не стали.

Представляют интерес и микроклиматические наблюдения, в частности измерения температуры воздуха в катакомбах. Если в июле 1975 года, в шести, далеко разнесённых между собой точках выработок, температура изменялась от 9,0° до 11,8° (средняя 10,9°), то в 2022 — 23 годах, многочисленные замеры показали изменения её от 14,0° до 15,5°, средняя 12,1°. То есть, за 47 лет, она повысилась на 1,2°, что подтверждает теорию векового прогревания территории городов, и заодно, теорию глобального потепления.