Альманах «Юго-запад. Одессика» 2024 г.

Пронин К.К., Пронин В.К., Букаренко-Васильева А.

Этой статьёй мы продолжаем знакомить читателей с одесскими катакомбами [5,6,7]. На этот раз речь пойдёт об Усатовских катакомбах, точнее об одном из районов этих катакомб — районе «Абрикосовый колодец», он же «Кешкин проспект», а по кадастровой таблице ЗК-1.

Район интересен тем, что он более старый, чем ранее описанные; расположен под большим, известным пригородным селом Усатово; является составной частью огромного лабиринта знаменитых Усатово-Нерубайских катакомб; и тем, что в нём весной 1944 года, базировалась одна из партизанских групп, по которой сохранились документы [9]. Но начнём по порядку, а так как мы всё же «команда одесских исследователей катакомб», а не историки, то с самих катакомб.

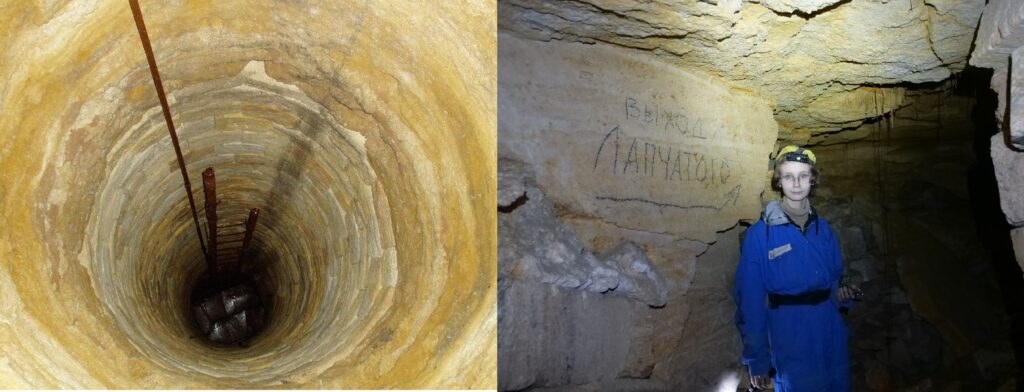

Район каменоломен ЗК-1 — «Абрикосовый колодец» расположен в центральной части пригородного села Усатово. Главным входом в него, до середины 1970-х годов, был выезд, в огороде частного дома. Он назывался «Выход Лапчатого». Сейчас он завален. Вторым входом был водяной колодец, пересекавший катакомбы и оборудованный железной лестницей — «Абрикосовый колодец». Он сохранился и находится во дворе другого дома по ул. Грушевского. Лестница в него рухнула и как вход, колодец не используется. Есть в этот район и другие входы через шурфы, пройденные в выработки во время крепёжных работ 1990-2000-х годов, и ещё сохранившиеся сквозные водяные колодцы, уже не использующиеся по назначению и в большинстве, не имеющие лестниц. Все колодцы и шурфы, неглубокие, 5-8 метров, максимум до 10 м. Кроме того, попасть в район «Абрикосовый колодец» можно через районы «Гидромет» (ЗК-20) и «2 магазин» (ЗК-17). Соединения с этими районами не единичными сбойками, а группами ходов, расположенных на определённых участках. То есть границы района условны, но они достаточно традиционны. Весь этот район катакомб находится под селом, между улицей Грушевского и западным склонам Усатовской балки.

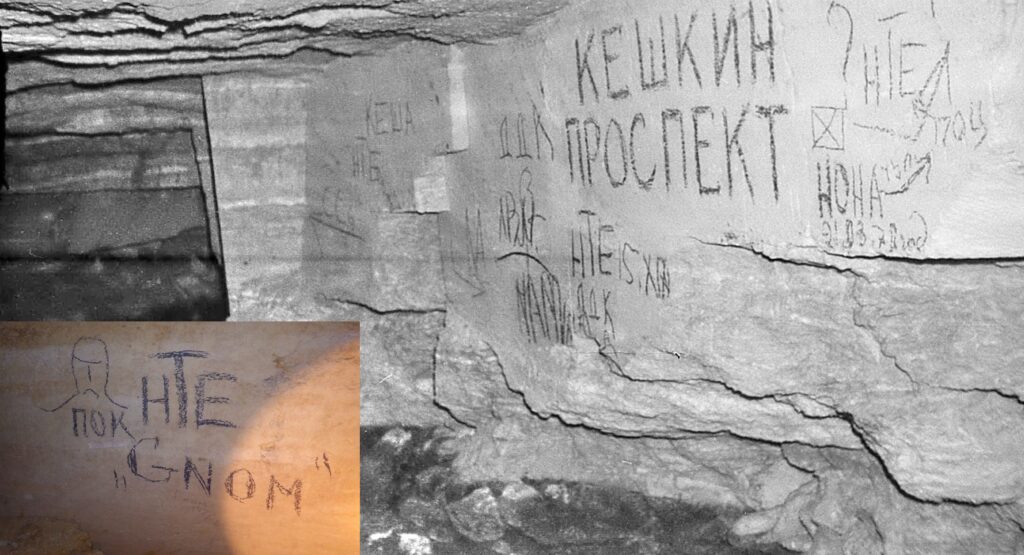

Район ЗК-1 последний район в усатовских катакомбах, открытый во время их обследования. Его нашли летом 1968 года. Нашла его группа «левых», то есть не поисковцев, а людей, ходивших в катакомбы незаконно, с точки зрения тех времён. В основном это были бывшие поисковцы, по разным причинам выбывшие из «Поиска». Кто, какая группа конкретно нашла район, сейчас неизвестно. Видимо это была группа, куда входили Лагутин Лёня, Головченко Володя, Соколов Гриша, Салюк (Кеша) и другие. Группа могла называться «ПОК» — «Призраки одесских катакомб» или «Gnom», или ещё как. Названия менялись часто, группы распадались, возникали, переформировывались. Вероятнее всего, подошли они со стороны «Гидромета» от централки, по самому короткому и прямому ходу, прямо к «Абрикосовому» колодцу, и видимо, как всегда, случайно. Старые маркировки 1968 года встречаются и по главным ходам в ЮЗ части района, но туда, видимо, выходили уже позднее, со стороны «Абрикосового» колодца. Хотя есть вариант, что они попали в этот район другим путём, но тоже с «Гидромета». Останавливаться подробно на этом мы не будем, это уже история спелестологии и изучения одесских катакомб, дело будущего.

Выйдя в один из центральных ходов района, увидели колодец с железной лестницей. Один из ребят (кажется Лагутин Л.) поднялся по лестнице наверх, открыл люк колодца, и к нему наклонилась ветка дерева, покрытая абрикосами. По этому эпизоду, район и получил своё название. Позднее, в том же году, район переименовали в «Кешкин проспект». Эти названия сосуществовали всегда вместе. Дальше ребята вышли к большим, неизвестным ранее стоянкам. Позднее был открыт и выезд на поверхность (выход «Лапчатого» по одной из кличек Гриши Соколова первым нашедшего его).

Для посещения этих катакомб, чаще пользовались «Абрикосовым колодцем», так как через него сразу попадали в центр района, а через выезд надо было далеко идти. Колодец находился сразу у низенького забора, сложенным из бута, высотой чуть выше пояса, отгораживающего участок от улицы, Уличного освещения не было. Вечером и ночью, залезть с улицы в колодец было очень легко. Когда в первой половине 70-х годов, начали интенсивно ходить через выезд, бабка, хозяйка участка забросала его хламом, его расчищали, но потом всё же засыпали.

Группа, открывшая этот район, не занималась систематическим изучением катакомб. Как это было принято, они просто ходили. Поэтому, посетив пару раз район, и покопавшись на стоянках, они его забросили. Автор статьи, впервые посетил этот район, спустившись как раз через «Абрикосовый колодец», 12.10.1968 года. Он был в составе большой группы куда входили и первоткрыватели — Лагутин Л., Головченко В. Об этом выходе сохранилась дневниковая запись. В частности, написано, что глубина колодца 25 метров, а спустились мы до катакомб, на глубину 18 метров (фактически порядка 10 м).

Позднее в этом районе в 1969, 1971-75 годах, в 2005 г, под руководством автора, «Поиском» периодически проводились исследовательские работы: составлялись однолинейные схемы, обрабатывались стоянки и так далее. Подробнее, о тех выходах написано в дневниковых записях и отчётах, списках находок. В работах принимали участие: Голощапов А., Васильев В., Сидоров А., Нестеренко Н., Головченко В., Димерли А., Троян А.

Следующий этап изучения этого района начался в декабре 2017 года, когда был сделан целевой выход через «Гидромет». После этого выхода, работы в районе ЗК-1 стали проводится регулярно. В декабре 2018 года, решили пользоваться входом через водяной колодец по ул. Грушевского. Благодаря пониманию и помощи голови Усатівській сільській ради Маковейчука Ю.И., договорились с хозяйкой участка, где располагается колодец — Светланой и получили от неё согласие, на использование этого входа. Первым в колодец, со страховкой, спустился Пищурников О. Привели устье колодца в безопасное состояние и в начале января 2019 года, через этот вход уже проводился первый 3-х суточный исследовательский выход в катакомбы. Потом работы стали проводить регулярно, один раз в год, в январе, обычно спускаясь в катакомбы на трое суток.

Такие выходы оказались более эффективными, чем через другие входы, так как получалось 2,5 чистых рабочих дней. Можно было работать, если были силы, до позднего вечера, зная, что база тут же под землёй, доплёлся и отдыхай, не надо ехать в город. Участвовало в них обычно 10 и более человек. Приезжали в Усатово, разгружались во дворе около колодца, там же ставили машины, спускали груз и людей. В одном из забоев была оборудована подземная база. Там отдыхали, ели, спали, хранили вещи и продовольствие, оттуда расходились по участкам работ. Работали обычно двойками и тройками. Вечером, в 20-22 возвращались на базу, ужинали, отдыхали. Подходное время по выработкам, к участкам работ, было, 15-30 минут. Если группы работали недалеко друг от друга, делали промежуточную базу, (например — «Тир», «Партизанский») и там, в условленное время собирались, обедали и, если возникала необходимость, перекомплектовывали группы и меняли участки работ. Уходя на работы, все группы знали, где работают соседние группы. Всем группам давался контрольный срок возвращения на базу, или на промежуточные точки. Эти сроки выдерживались строжайшим образом. Работы проходили без «ЧП». Обычно принимали участие Пронины В. и К., Васильевы А., В., Л., Ашкалуненко Л., Ощепковы А., Е., Владов В., Николаев Ф. и периодически другие.

Основных направлений исследований было два: сплошная комплексная обработка стоянок (военная археология) и составление для обеспечения этого, схемы катакомб. Кроме того, велись геологические наблюдения, фиксировались старые надписи и рисунки, проводились простейшие микроклиматические наблюдения и прочее. Завершающий выход в этот район сделан по инициативе В. Васильевой, в начале июня 23 года.

По результатам работ составлена учётная карточка по этому району катакомб, к которой прилагаются материалы фото (483 снимков) и видеофиксации (3); архивные записи, схемы и прочее.

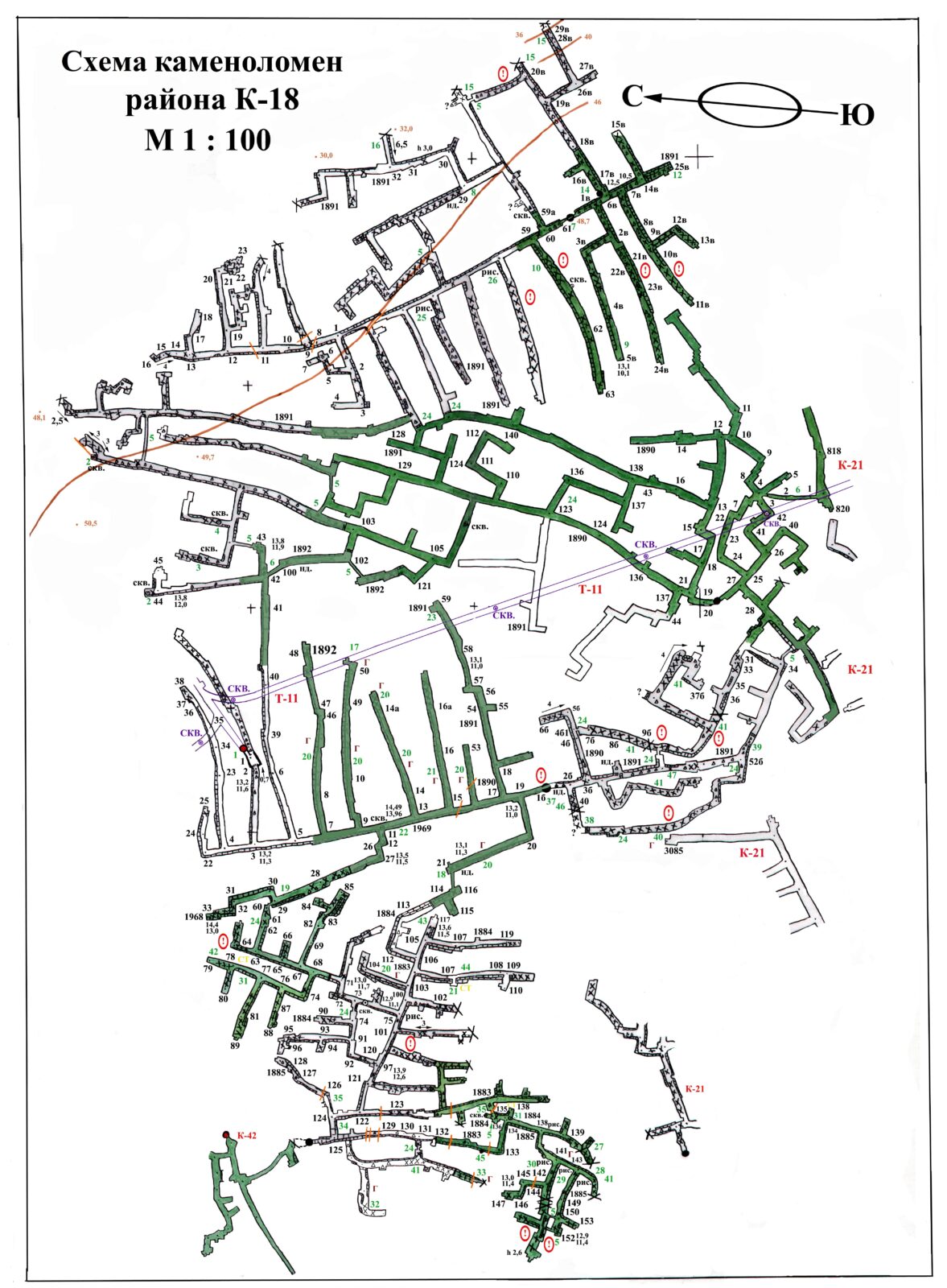

Так как основой, на которую наносится вся информация, является схема, а в подземных лабиринтах только она показывает, что обследовалось, что нет, что вообще недоступно, отрезано завалами или отбутовано (заложено камнями) и как вообще выйти к участкам работ и вернуться оттуда, то мы в первую очередь коснёмся схем выработок этого района.

Здесь найдена всего одна-две типовые штейгерские надписи красной охрой, обе у «Абрикосового» колодца. Но это рядом со старым центральным ходом («Гидромет») от старого входа — наклонки. Больше нигде штейгерских надписей, в этом районе, не находили. Видимо это были общественные каменоломни и делалась ли вообще съёмка в каменоломнях этого района во времена их разработки, неизвестно. В 1969-75 годах, по этому району была составлена глазомерная однолинейная схема, она сохранилась. В 1970-2000-х годах, съёмки отдельных ходов и участков выработок, проводил П. Лавренко. В последствии, после начала комплексных работ в конце 2018 года, все имеющиеся схемы были сведены воедино и пополнены компасной съёмкой, что позволило получить схему выработок всего района. Пусть не точную с точки зрения маркшейдерии, но вполне пригодную для наших исследований. Эта схема прилагается к статье.

Сейчас, протяжённость обследованной части выработок составляет 8800 метров, объём 61500 м3. Реальная протяжённость выработок гораздо больше, так как большое количество выработок забутовано и завалено. Таких ответвлений десятки, а может и сотни. Часть из них тупики, часть кольцевые выработки, что просматривается по планам. То есть, район каменоломен полностью не пройден и не картирован.

Район каменоломен типичен для усатовских катакомб. Это густая сеть выработок, кольцевых и тупиковых. Район ЗК-1 состоит из нескольких каменоломен разрабатывавшихся на протяжении большого промежутка времени, порядка 100 лет. Сколько их было, сколько работало единовременно в какие-то периоды, сказать трудно. Входами в каменоломни служили штольни и выезды. Штолен уже не сохранилось. Находились они на склоне Усатовской балки, с восточной стороны района, и её отвершка, с южной стороны района. Штольни с южной стороны сохранились, но отрезаны сплошными непроходимыми завалами. Входов-выездов, в район ЗК-1, известно два. Один это выход «Лапчатого», существовавший до середины 1970-х годов. Это был типичный, неглубокий выезд на частном участке. От кровли выработки, в нижней части выезда до поверхности земли было метра 2-3. Второй выезд был засыпан раньше. Видимо он был немного глубже так как находился дальше от склона балки. Возможно, что существовал и третий наклонный вход (примечания 18/77-19/77). На этом месте, на сходящихся выработках, находятся 4 сплошных завала. Похоже, что здесь сходятся централки. Добыча через вертикальные колодцы, вряд ли проводилась так как существовали более удобные входы-выезды, через которые нарезанный камень можно было вывозить на лошадях.

Ясно, что никакой системы в добычных работах. не было. Резали камень кто как хотел, а потом ещё и дорезали, тоже кто как хотел. На отдельных участках ещё можно проследить с какой стороны проходились выработки, но в общем, это не прослеживается. Откатка была в основном конная, резали камень исключительно вручную.

Каменоломни этого района отрабатывались в два этапа (это по технологии, по времени это было растянуто на десятки лет). Сначала проходились нижние выработки, в нижней части пласта пильного известняка. Вряд ли это делалось специально. Скорее так получилось. Потом эти выработки начали дорезать по верху, в кровле. Это фиксируется почти везде. При этом, нижние, уже существовавшие выработки заваливались бутом. В них оставались пустоты только в некоторых местах на небольших участках. Подошва существующих выработок, приподнята по сравнению с первичной на 1,5 — 2,0 м. Старые, дореволюционные надписи, часто срезаны. Тогда же дорезались целики, и бутом заваливались уже существовавшие выработки как нижнего уровня так и верхнего. Оставлялись только откаточные ходы. Если (гипотетически) убрать весь бут, то здесь окажется густейшая сетка выработок, с коэффициентом подработанности 0,6-0,7 и больше, соединённых между собой на разных уровнях, с перепадом высот 1,5-2,0 м. То есть высота очищенных выработок будет 3,5-4,0 м. В плане, большая часть района будет выглядеть, как сейчас, отдельные сохранившиеся участки, с маленькими бесформенными целиками.

Выработки заложены на глубине 5-15 м от поверхности земли. Горнотехническое состояние выработок различно. Встречаются участки обвальных выработок, но больше участков хорошо сохранившихся выработок. Объясняется это малой мощностью вскрыши — 5-10 метров и, соответственно, небольшим горным давлением. Обрушения в основном глыбовые, реже из мелких обломков, типа жерствы. Кроме сплошных завалов, в выработках много засыпанных сквозных провалов с поверхности.

Многие участки сильно заилены чёрной почвой, высота их уменьшилась до 0,4-0,8 м. Эти участки расположены около входов, провалов и около соединения с районом «Гидромет», который в этом месте очень сильно заилен. Иногда встречаются засыпанные землёй участки выработок, обычно ближе к «Гидромету». Это следы каких-то старых расчисток, видимо заиленных выработок. Габариты выработок разные и по высоте и по ширине. Чаще они имеют высоту 1,6-1,8 м. Выработки высотой более 2-х метров, встречаются редко, только отдельные залы, например, «Партизанский». Ширина добычных выработок составляла 3,5 — 5 метров и более. В выработках много бута, камень был трещиноватый, было много отходов, поэтому здесь много бутовых стенок и многие второстепенные выработки завалены бутом, их высота уменьшилась до 0,4 — 0,9 м.

В выработках найдено 6 водяных колодцев – два засыпанных и 4 существующих. Все колодцы имеют круглое сечение, диаметры их порядка 2 м. Лестниц нет, глубина небольшая до 10 м. Есть и подземный водяной колодец, без выхода на поверхность, пройденный со дна выработки, он видимо современный. Интересен колодец на пр. 11/14. Около него есть нд. «Абрикосовый» колодец. Но это не тот классический «Абрикосовый колодец» которым пользовались в 1968-71 годах. Этот колодец имеет круглое сечение, небольшие размеры, диаметр до 1,5 м, в нём не было лестницы. В нижней части, на уровне выработки, он квадратного сечения. Дно его, примерно на 0,5 м выше дна выработки. так что скорее, это какой-то технологический шурф.

Кроме водяных колодцев, в выработках есть несколько колодцев-шурфов, пройденных после 1970-х годов для строительных целей и используемых в настоящее время. Формы и размеры их самые разнообразные. В выработки пробурено много канализационных скважин по которым сбрасываются стоки и нечистоты, и даже мусор. Таких скважин десятки. Кроме канализационных скважин есть артезианские скважины для подачи наверх воды и разведочные скважины малого диаметра. Старинные скважины начала 20 века, проходились снизу-вверх. Их делали перед проходкой водяных колодцев, чтобы точно знать, где будет колодец. Около таких скважин всегда есть в стенке зарубки-ниши, куда вставлялась упорная доска, которой давили бур.

Крепление выработок проводилось и во время разработки и потом. В основном это были бутовые полосы (стенки) и кое-как выложенные колоны. Редко, это хорошо, аккуратно выложенные колоны, видимо сделанные всё же после окончания добычных работ, так как стоят по центру выработки.

В 1990-х — 2000-х годах, во время строительных работ над этим районом катакомб, в выработках проводились крепёжные работы, ставились многочисленные разнообразные по конструкции подпорные колоны, некоторые участки стен бетонировались, ниши в стенках закладывались крупным бутом на цементном растворе. Устанавливались монолитные бетонные колоны квадратного сечения, колоны круглого сечения, используя как опалубку металлические 200 литровые бочки с вырезанными днищами, колоны из блоков известняка на цементном растворе и так далее.

Выработки не подтоплены, вода встречается только в колодцах. По замерам, сделанным психрометром в начале 1980-х года, температура воздуха в выработках была 11,8°, на стоянках (4Ю) -11,3°, влажность везде была 100%. По замерам зимами 2022-23 годов, сделанных обычным термометром, температура была от 15° до12,5°, в зависимости от места замера. На стоянках, температура была 13,5°. Тяга воздуха везде была слабая.

Из геологических особенностей можно отметить, что пласт пильного известняка имеет на этом участке мощность не менее 4-х метров, а скорее и больше, до 5 м. Известняк имеет полосчатую окраску, особенно хорошо выраженную в верхней части пласта. Это чередование почти белых прослоев до бурых, через разные переходы жёлтого и светло-бурого цвета. Изредка, отдельные прослои имеют волнистую форму, с изменяющейся толщиной, например, белый прослой на светло-буром фоне. Природные трещины в известняке, встречаются довольно редко, их гораздо меньше чем в соседнем районе ЗК-17. Они разбросаны по всему району, не образуя видимых сгущений. Трещины не широкие, обычно 1-4 см, часто заполненные тёмным красновато-бурым суглинком, встречаются трещины с закарстованной поверхностью.

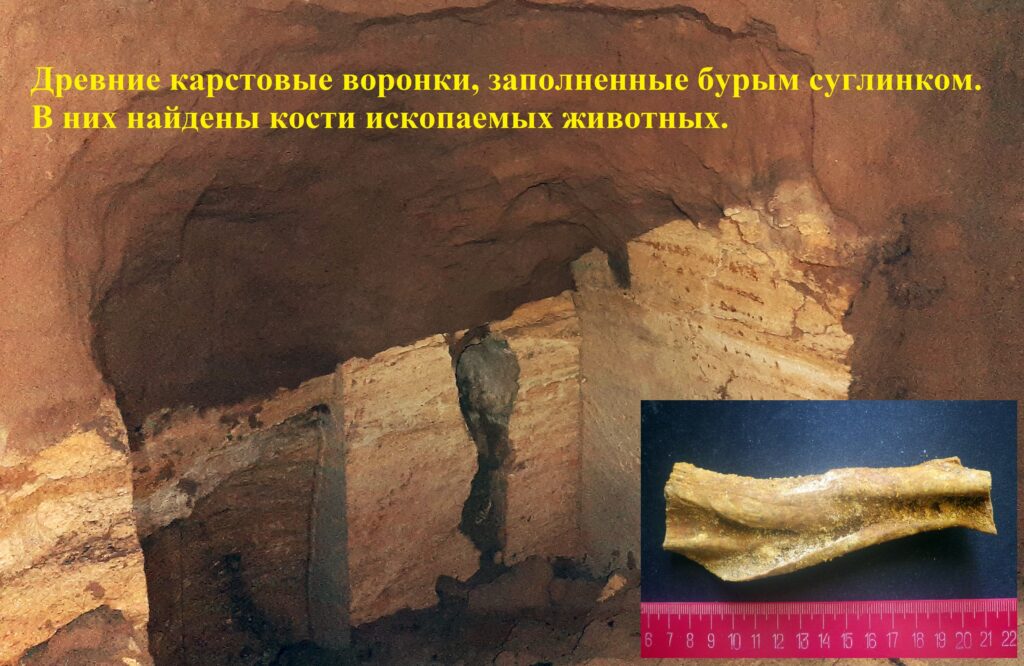

В кровле выработок, в некоторых местах, вскрыт плотный бурый, четвертичный суглинок. Таких мест 17. Видимо это вскрытые со дна (в кровле выработок), древние карстовые воронки, заполненные бурым суглинком, иногда с закарстованными трещинами в днище. Днища их, вскрытые выработками, залегают на небольшой глубине от современной поверхности 4,6 — 8 м. Очевидно это аналоги заполненных суглинком карстовых полостей, где найдены кости ископаемых животных, описанных в районах «2-й магазин» и «Балаган». Контакт суглинка с пильным известняком очень резкий, в известняке не видно выветрелой зоны. Возможно, на дне воронок известняк и был выветрелым, но он, будучи рыхлым, вывалился во время обрушений и погребён под суглинком. А в стенках, выветривание было меньшим, и мы его не видим. В массе суглинка, видны включения небольших, окатанных (?) обломков известняка. Слоистость в суглинке не заметна. На крупноплановом снимке, видно, что суглинок пестрит чёрными точками и рисками, видимо каналами ходов червей или остатками корней растений. Возраст этих воронок, несколько десятков тысяч лет.

В одном из таких куполов в суглинке, была сделана интересная находка. Это были маленькие живые моллюски (улитки). Тела их были синего цвета, раковины были довольно плоские. Специалисты определили что это Oxychilis transkucidus (Stylommatophora, Zonitidae). На поверхности они ведут скрытый образ жизни и живут в основном под камнями. Давно известно, что большинство существ, живущих в пещерах, являются «живыми ископаемыми», ушедшими в далёкие времена с поверхности в подземелья и там сохранившимися от вымирания. Может и эти улитки живут в карстовых полостях с ледникового периода и являются живыми ископаемыми? Второй находкой была живая ящерица, встреченная в сентябре 2022 года. в глубине катакомб, в районе зала «Партизанский». Может она как то попала в выработки через щель между обсадной трубой и породой, одной из скважин, а может это была «хозяйка медной горы» в одесском варианте. Та ведь тоже принимала образ ящерицы.

В 2022 году, в обвалившейся с кровли плите пильного известняка, был найден обломок кости. Кость была плотная, тяжёлая, с поверхности она была желтоватого цвета, внутри чёрная. Какому животному принадлежала эта кость, возрастом 5,5 млн. лет, пока не установлено.

Разработка подземных выработок этого района, началась. видимо в середине 19 века, не позднее 1870-х годов. Самая старая дата, найденная в выработках — 1871 год. В последствии, начиная с конца 19 века и особенно в начале 20 века, здесь повсеместно проводилась дорезка уже существовавших выработок по кровле, и целиков. Последние дорезки-разработки, проводились в 1930-х годах. Надписи этого периода, в выработках, найдены. То есть, старых, первичных выработок, мы не видим, они все завалены бутом.

Видимо это были общественные каменоломни и в них добывало камень местное, окрестное, население. Такие выводы сделаны на основании того, что каменоломни находятся под самим селом, а не на частных землях. Каменоломни большие, а входов было всего несколько. Обычно каждый владелец устраивал свой вход. Второе, в выработках нет штейгерских надписей — съёмочных точек, указаний, надписей об границах участков. Третье, в выработках сохранилось множество надписей работавших здесь людей, показывающих их взаимоотношения и по ним видно, что это не наёмные рабочие. И четвёртое, что отработка здесь велась вообще без какой-либо системы, на протяжении десятков лет. Выработки которые мы видим, это последний этап разработки, когда фактически шла дорезка уже отработанных ранее выработок, что не характерно для частных каменоломен.

История. История, конкретно этого района катакомб, как и других районов усатовских катакомб, известна слабо. Нами архивных изысканий не велось, всё построено только на полевых археологических методах и их интерпретации [1]. Исключением является только изучение архивных материалов по партизанской группе Сербула. Во время наших работ 2005 и 2018-2023 годов, обработка стоянок (жилых помещений) велась с помощью металлоискателей и визуально. Металлоискателями работали Пронин В., Ашкалуненко Л., реже, Николаев Ф. Он же, и Васильева В., были самыми «глазастыми» при визуальной обработке.

Заслуживающих внимания находок, в этом районе, было сделано не много. Из старинных находок, можно отметить цветные обложки от курительной бумаги фабрики Конельского. Обложки были 2-х видов, хорошо сохранившиеся. К тому же периоду относятся битые клеймёные стёкла от керосиновых ламп, в том числе с очень редким клеймом с изображением двухглавого орла.

Хотя район имел довольно большое количество входов и выходов в старые времена, нами не было найдено подтверждения пребывания людей под землей сразу после революции 1917г., что обычно характерно для Усатовских каменоломен. Возможно это связано с тем, что в 1920 — 30-х гг., в этом районе шла массовая разработка камня, и следы гражданской войны могли быть засыпаны и уничтожены. Единственная находка, относящаяся к периоду военно-политической борьбы 1917-20-х годов, два винтовочных патрона к винтовке системы Мосина, английского производства 1917 года. Однако есть информация, что в румынской армия, при наступлении на Одессу в 1941г, были на вооружении винтовки системы Мосина и боеприпасы к ним периода первой мировой войны. Патроны были найдены на центральном откаточном ходе, ведущему к входу «Лапчатого».

Интересная находка была сделана В. Васильевой в 2023 году. Это была большая, хорошо сохранившаяся пила для распиловки камня, спрятанная в тупике недалеко от централки. Какого времени пила и когда её прятали, неизвестно. Но видимо до войны 1941 года. В том же году, на главном ходу, ведущему к выходу «Лапчатого», на глубине 40 см, с помощью металлоискателя был найден топор с топорищем, судя по всему он был утерян еще при разработке шахты, но когда, неизвестно.

В ЗК-1 много стоянок (жилых помещений) времён войны 1941-1945 годов. Нет сомнения, что этот район катакомб, активно использовался как укрытие во время обороны Одессы. В районе выделяются два комплекса стоянок и отдельные жилые помещения (см. план). Стоянки, несомненно, двух возрастов, лета-осени 1941 года и весны 1944 года. Стоянки 1944 года расположены обычно поверх стоянок 1941 года. Это хорошо видно в районе входа «Лапчатого». Стоянки в районе «Партизанского» зала, в основном относятся к 1944 году (по находкам). Но, видимо они двухслойны.

В 1941 году, в катакомбах пряталось от бомбёжек, артобстрелов, местное население (и частично городское население, имевшее хоть какое-то отношение к этим местам). Здесь же скрывались дезертиры. Понятно, что это были местные жители или их очень близкие родственники и знакомые. Где-то здесь же, тогда находился Н.Д. Голубенко. Весной 1944 года, в этих катакомбах опять пряталось мирное население, местное и городское и группа Сербула-Голубенко.

Следует отметить, что в те времена, подземные выработки этого района катакомб были гораздо более доступные, проходимые, чем сейчас. Труднопроходимых участков с завалами и навалами было не много. Ну а центральные ходы все были в хорошем состоянии — высокие и широкие. По ним можно было ездить на повозке запряжённой лошадью («биндюжке»). Поэтому, то что сейчас является труднодоступным и удалённым от входа и друг от друга, тогда было иным. И пройти от входа (выхода «Лапчатого») до 1-го комплекса стоянок, можно было за несколько минут (расстояние 50 м). До второго комплекса стоянок 200 метров. От него до тайного входа с баррикадой — 120 м. Это напрямую, по выработкам немного больше, но не на много.

Первый комплекс стоянок расположен около выхода «Лапчатого», в северо-восточной части района. Жилые помещения расположены вблизи выхода. Они двухслойные, 41 и 44-х годов. Несомненно, на них находились мирные жители, спасавшиеся от обстрелов в 1941 году и прятавшиеся перед уходом оккупационных войск, в 1944 году. Стоянки представляют собой отдельные помещения, расположенные в тупиках и небольших запилах вдоль главного хода. Во основном это «комнаты» на 3-4 человека, имеющие перегородки из камня. Везде видны следы сгнившей соломы и навоза. Это говорит, что под землей находился мелкий скот и птица. То есть еще одно подтверждение, что здесь пряталось местное население.

Во основном на стоянках присутствует бытовой мусор: битая посуда, бутылки, банки, глиняные горшки, обрывки газет, бумаги, перочинные ножи, обломки ложек и вилок, две круглые картонные осветительные плошки — парафиновые свечи в картонных оболочках; проволока, гвозди и тд. В некоторых комнатах и на главном ходу соединяющим жилые помещения были найдены советские довоенные монеты разного наминала (15шт). «). В одной из комнат была найдена никелированная бензиновая зажигалка, изготовленная из немецкой винтовочной гильзы. Такие зажигалки попадаться часто на стоянках 44 года, судя по всему в Одессе, в период оккупации, было налажено серийное их производство.

На выходе из комплекса стоянок, который отгорожен массивной стенкой из камня с лазом, в сторону выхода, был найден пионерский значок образца 1944г. Наверно он попал под землю уже после войны с искателями приключений из ближайшей школы.

С противоположной стороны лагеря на одном из главных перекрестков были найдены стреляные винтовочные советские и иностранные гильзы (47шт). Причём гильзы от винтовки Маузера были разных стран (Германия, Польша, Чехословакия, Румыния). Они былилатунные, стальные меднёные, и редкие стальные, без покрытия. На главном ходе ведущем на выход, были найдены обломки корпуса немецкой граниты М 39 «яйцо» и обломки обойм к винтовке Мосина.

По дневниковым записям, в начале 70 х годов, на этом месте было найдено до 100 стреляных гильз к винтовке Маузера, разных производителей. В этом же месте нашли 4 пустых обоймы к винтовке Маузера, 5 обойм к винтовке Мосина, детонатор от гранаты РГД-33. Стенка на перекрестке сильно побита пулями, похоже на тир. Видимо это следы первых послевоенных лет, тут развлекалось местное население, имеющее с войны оружие и боеприпасы.

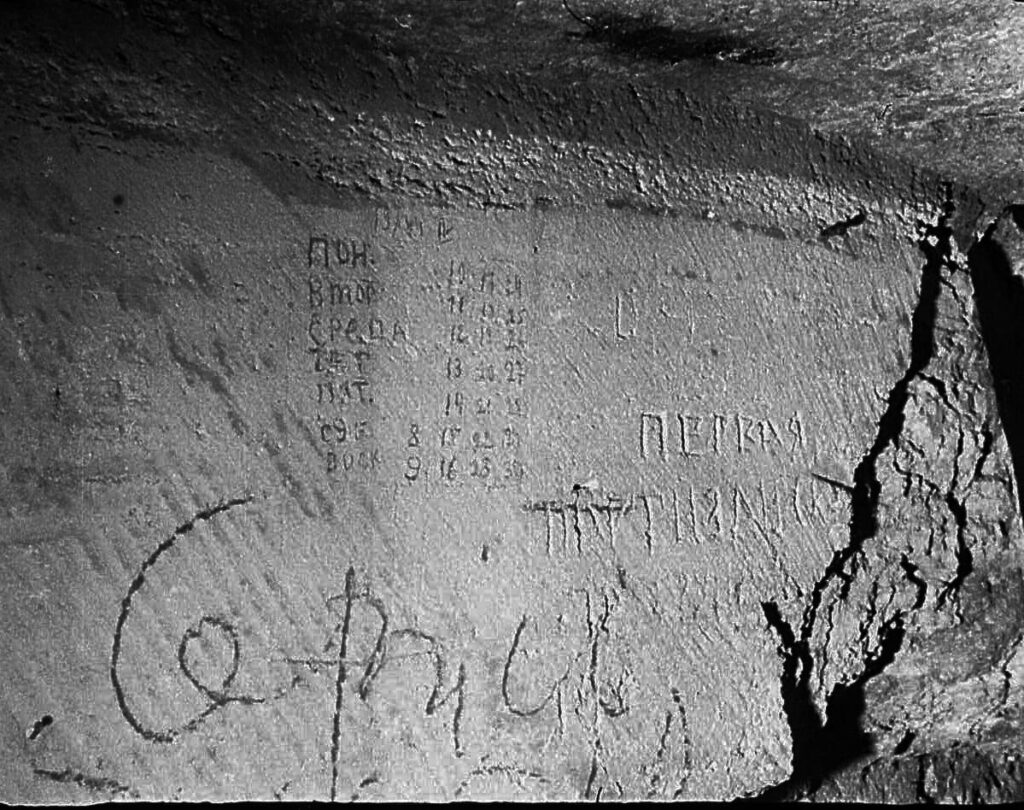

На стоянках, расположенных ближе ко входу, была найдена целая газета «Большевистское Знамя» за 1.10. 1941 года (передано в Нерубайский музей). Здесь же, неподалёку, на стенке выработки был нарисованный углем календарь за апрель 1944 года. Фотография календаря сохранилась, а сам он в 1975 году, по инициативе В. Головченко, был выпилен из стены сотрудниками Нерубайского музея катакомб, Кужелем Г.И. и Юдиной З.Я. и перевезён, для экспозиции, в музей. Видимо этот календарь имеет отношение к группе Сербула-Голубенко.

По грубым расчетам на этом комплексе стоянок могло находиться до 30 человек, хотя очень тяжело точно определить, сколько их было.

По записям, в одной из выработок, в стороне от стоянок, была найдена пара румынских шпор. Когда их нашли, никелированные шпоры с кожаными ремешками, лежали как новенькие. Но когда их взяли в руки, они начали быстро ломаться и вскоре рассыпались на мелкие кусочки. Никель, покрывающий шпоры был целый, но под тончайшей никелевой плёнкой, железо всё полностью проржавело и превратилось в рыхлую ржавчину. Потому шпоры и рассыпались. Если бы их аккуратно положили в коробочку и зафиксировали, они бы сохранили свой внешний вид).

Второй комплекс стоянок находиться на юго-западе от первого комплекса (опорные точки Ю 4,5). Стоянки относятся к 1944г, хотя не исключено, что отдельные комнаты относятся к 1941 г. Второй район стоянок больше по площади занимаемых жилых помещений, чем первый, возле входа «Лапчатого». Так же как и в первом лагере, многие жилые комнаты отгорожены капитальными стенками сложенные из известняка. Можно смело сказать, что место базирования готовилось заранее. В западной части лагеря (стоянок) есть несколько массивных, хорошо сложенных стенок-перегородок с маленькими, аккуратно сделанными лазами в них. Эти лазы выводили на другую централку идущую к другим выходам из катакомб. Такие лазы обычно типичны для дезертирских стоянок, по крайней мере так считается. Если это так, то и часть стоянок этого комплекса относится к 1941 году, и жили на них дезертиры. Очень похожие сооружения найдены нами на дезертирских стоянках в катакомбах Великой Балки [7]

При обработке жилых помещений этого лагеря, за период (2017-2023гг), было найдено незначительное количество находок. Ярких и запоминающихся находок не было. На этом комплексе было найдено 14 советских довоенных монет, 7 пуль, 17 советских гильз от винтовки системы Мосина, запчасти к керосиновым лампам, обрывки газет, битая фарфоровая и глиняная посуда, битые бутылки и банки, разбитая стеклянная пробка от графина; зажигалка из немецкой гильзы (вторая из найденных в этом районе), части от мясорубки, бытовой мусор. По архивно-дневниковым записям 1968-69 годов, раньше, в этом лагере, в зале «Партизанский» (один из довольно высоких залов в этих местах), и около него, были более интересные находки: несколько патронов, тол, остатки книг. Позднее здесь нашли: винтовку системы Мосина, образца 1938 г.; кусок ствола от такой же винтовки; 20-30 шт. патронов к винтовке системы Мосина, гильзы 13 шт.; обоймы от винтовочных патронов 2 шт.; подсумки для винтовочных патронов 7 шт.; принадлежность к русской винтовке (двух горлая маслёнка); крышки от патронных ящиков («цинков») 2 шт. (интересно, что у Н.Д. Голубенко было именно 2 ящика патронов), обрывки металлических пулемётных лент (пулемётные ленты упоминаются в отчётах по группе Сербулова) [9];, патроны к винтовке Маузера 20 шт.; 2 обоймы к винтовке этой системы; алюминиевая гильза от ракетницы; советский противогаз в сборке; ремень военный матросский; стремена; клочки русских, немецких и румынских газет, значок ГТО, стекло от фонарика, стекло от часов, часы карманные, осколки фарфоровой посуды; пули 10 шт.;

По предварительным подсчетам во втором комплексе стоянок, в 1944г, могло находиться до 45человек.

Предположительно, в катакомбах этого района базировалась подпольная группа К.Н. Сербулова (или Сербула). Точных указаний, в архивных документах, где именно они базировались, не найдено, но ориентировочно, это было здесь. Кроме того, в привходовой части выработок, около календаря за апрель 1944 года, написанного на стенке, была глубоко процарапанная надпись «первая партизанская группа» Так называлась группа Сербулова, точнее это одно из её названий. Эта группа, или, по другим источникам, партизанский отряд, упоминается во всей литературе, касающейся партизанского движения в одесских катакомбах [2,3,4,8]. Но так как эта статья посвящена катакомбам района в общем, мы не будем детально останавливаться на подпольной группе Сербула-Голубенко. Это сложная тема отдельной статьи.

По мимо двух больших подземных жилых лагерей района «Абрикосовый колодец», тут были обнаружены отдельные жилые комнаты. Они располагаются на довольно большом расстоянии друг от друга. Можно сказать, особняком. Все отдельные стоянки относятся к 1941 г. Судя по всему, они принадлежат дезертирам. Всего в этом районе зафиксировано 8 отдельных жилых комнат и 2 места где люди прибывали очень короткий период. По последним можно сказать так, кто-то расстелил пальто или шинель, или кинул охапку соломы, переспал две ночи и ушёл. Расположены такие, не большие стоянки («лежбища») в районе Ю1. На них было найдено 5 советских довоенных монет, патрон от пистолета ТТ, несколько таких же гильз, гильзы от винтовки Мосина, обломок перочинного ножа, обломок столовой ложки, остатки кожаных ремешков.

Забои-комнаты выглядят как более обжитые помещения. Они отгорожены капитальными каменными стенками. Но все они располагаться в удалённых местах, от основных ходов и проходы к ним замаскированы. Это наводит на мысль, что жильцы этих стоянок не хотели, чтобы о их пребывании под землей, знали.

Довольна интересная одиночная стоянка, на 3 человека, находиться на севере района «Абрикосовый колодец», возле водяного колодца, не далеко от Ю13. Подходы к стоянке и вход в нее, очень тщательно замаскированы, всевозможными каменными простенками, перегораживающими проходы шахты. На стоянке сделана из камней, капитальная лежанка на 3 человека, каменный стол и видны разрушенные места для сидения за столом. В этой комнате были найдены в 1974 году, два, почти целых, советских противогаза, значок ГТО, значок покрытый красной эмалью; позднее, погнутая столовая ложка, 4 советские монеты, битые бутылки, разбитый граненый стакан, коробок от спичек, 3 гильзы от винтовки Мосина и большое количество бычков от самокруток. В углу одной из комнат, видены остатки бытового мусора (мусорник). На подходах к этой стоянки были найдены 5 немецких монет, номиналом 5 и 10 пфенниг («чёрный сплав»). На одной удалось рассмотреть дату выпуска – 1942г. Судя по расположению находки, монеты попали под землю в конце войны или после неё. Можно предположить, что те же люди, прятались здесь и в 1944 году

Вторая интересная одиночная стоянка, находится южнее предыдущей стоянки в извилистом тупике с водяным колодцем и наклонным лазом. Интересно то, что этот наклонный лаз прокопан из каменоломни к поверхности, и заканчивается небольшим квадратным колодцем перекрытым сверху грубо сложенной (не профессионально) каменной кладкой уложенной на железные прутья. Прутья кованные, прямоугольного сечения. Выше видно какое-то помещение, видимо погреб.

В начале лаза, на поверхность, построена баррикада с бойницей, смотрящая на выход. За баррикадой лежанка на одного человека. А в соседнем тупике жилое помещение для 3 человек с небольшой лежанкой. Весь этот небольшой комплекс, похож на пост возле входа. Кто-то явно охранял вход в каменоломни. По архивным данным у отряда Сербулова-Голубенко, базировавшихся где-то в этих местах, был оборудован тайный выход в катакомбы. Этот выход и пост очень схож с описаниями тайного выхода партизанского отряда. Видимо это он и есть. На этой стоянке были найдены 2 гильзы от винтовки Мосина, разряженный патрон к винтовке Маузера, немецкого производства, 3 советские монеты, половинка фарфоровой тарелки, битая бутылка, осколок от граненого стакана, бытовой мусор. Является ли эта стоянка дезертирской или принадлежала группе Сербула, сказать нельзя. Скорее всего она тоже двухслойная и относится в двум периодам. В остальных одиночных комнатах практически ничего не было найдено, за исключением 3 советских монет, гильзы от пистолета ТТ и бытового мусора.

По беглым подсчетам (исходя из мест для ночлега в комнатах), в 1941г под землей находилось более 30 чел. Весной 1944г – до 100 человек. Однако эти подсчеты очень приблизительны из-за массы факторов, которые мы не можем предусмотреть. Цифры могут колебаться как в большую сторону, так и в меньшую.

В районе «Абрикосовый колодец», так же были сделаны находки, которые находились далеко от стоянок. Возле засыпанного колодца, недалеко от Ю7, была найдена раздавленная румынская каска. На основных ходах этого района были обнаружены 6 гильз от винтовки Мосина, стальная обойма к ней, 12 советских довоенных и послевоенных монет, части к керосиновым лампам, битые бутылки довоенного выпуска, около скважины, обрез сделанный из охотничьего двухствольного ружья. Наверно это одна из страничек криминальной жизни. Список сделанных находок, в том числе сделанных ранее, и места находок, на схемах, находятся в материалах учётной карточки по району ЗК-1.

Эпиграфика. Выработки района представляют большой интерес с точки зрения сохранности в них старых надписей. По воспоминаниям автора, на многочисленные старые дореволюционные надписи, сделанные красной охрой и углем, обратили внимание ещё в 1974 году. Была вроде надпись: «Боже царя храни», красная, большая как транспарант. Была надпись: «Бей жидов спасай Россию». Но они тогда не переписывались и не фотографировались. Первая фотофиксация надписей произошла только в 2006 году, видимо под влиянием А. Красножёна.

Ниже приводится описание эпиграфики этого района катакомб по фотофиксации разных лет. Описания сгруппированы по типам (периодам) надписей. Местоположение надписей и рисунков указывается в описании фотографий (в учётной карточке), иногда на плане выработок (см. примечания к плану).

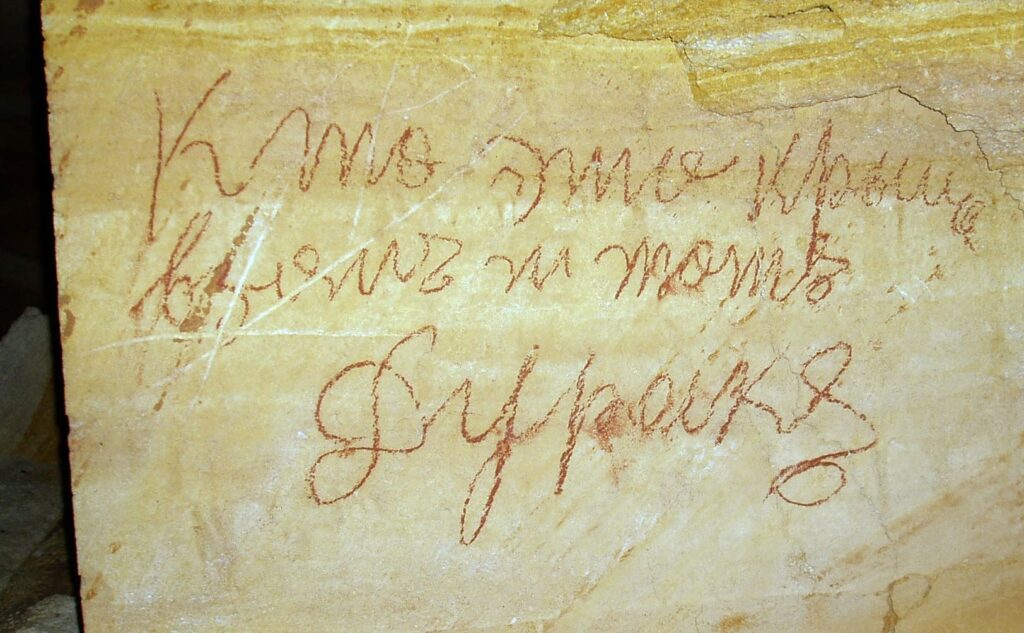

I тип (этап) шахтёрские надписи и надписи сделанные во время разработки каменоломен. Производственная надпись углем «прошу васъ соцэда выходить потому если ты ны выйдышъ то я вывыду съ полицiю прама» — углем, (прошу вас отсюда уходить. а если ты не уйдёшь то я выведу тебя с полицией). Видимо надпись, касающаяся незаконной резки камня на чужом участке. Остальные подобные надписи сделаны красной охрой: «выходи соцэда»; «Кто это крыло возметъ и тому голова будетъ долой»; «Кто это крыло (крышу) взялъ тотъ Дуракъ»; «прошу не заилазить (залезать) Скалу потому что очень …» — уголь., Суть надписей та же, но уже без посредства полиции. «Ростокрады мошелники не влежитъ ни кусокъ вырха» — охра. Видимо касается чрезмерной вырезки кровли выработок, чего делать было нельзя по соображениям техники безопасности. «Ни шту(ки) скоро камня въ хати ны буде». Какое-то возмущение, но кем, не понятно. «Ны имiъшъ (имеешь) право каминь забирать у вочастокъ (в участок) Василий Самборский» — уголь. Всё это какие-то производственно-бытовые надписи, разборки. Кто-то воровал камень, дорезая его, там, где было не положено.

Так как надписи часто делались красной охрой, эта да и подобные ей тоже, а охрой, в основном писало горное начальство, можно сделать вывод, что каменоломня была общественная. Красный грифель (охру) шахтёры покупали (не наёмные рабочие, а селяне работавшие на себя) и будучи сами себе начальниками, писали что хотели. Это подтверждается тем, что в выработках нет штейгерских надписей, ни указаний, ни съёмочных точек. Кроме того, в выработках довольно часто, встречаются и рисунки сделанные охрой. Горный персонал, рисованием не занимался. Иногда надписи углем сделаны поверх надписи охрой.

Ниже мы приводим наиболее интересные и значимые надписи и рисунки. Прежде всего это фамилии работавших здесь людей. «Василий Самборский» — охра. Фамилии нескольких Самборских упоминаются в списках партизанской группы Сербула, базировавшейся в этом районе катакомб. Много раз встречается фамилия Шевченко: «Мi…ля Андр Шевченко» — охра; «Михаилъ Грiпоровичъ Шевченко» — уголь; «Шевченко …» — уголь (несколько раз). «пошол петя Павленко» — уголь, и примитивный рис. человека, сидя, пилящего блок камня; нд. охрой «Кондрад Вовченко»; «Здесъ режетъ евгений вовченко А тихонъ поза и соби хоче пориза дыры А в …» — уголь. Все эти фамилии фигурируют в списке партизанской группы, а Панченко даже был комендантом подземного лагеря. «Вирнидубову …» — охра. Вернидуб — житель с. Усатово, видимо потомок, родственник шахтёра, стал в 1944 году Героем Советского Союза.

Другие фамилии — «Сои(ц)кий хто … писавъ и тотъ дуракъ»; «Щмелько Скабилевъ»; «Аникси(м?) и «Василия скала», написанные древесным углем, а «Емельян Сефлецкий»; «Ефтеевъ Т…» — красной охрой, так же как и пользующаяся особой популярностью в этом районе надпись «Василий Евтеевъ не х… собачий». Эти фамилии среди партизан не упоминаются. Но несомненно, всё это были местные жители, проживавшие в ближайших окрестностях этих катакомб.

Из других надписей наиболее часто встречаются подсчёты нарезанного камня «Узя(то) пятирику 302 ш»; подсчёты камня в столбик «70 штукъ»; «аршинчикъ… жерства … стоитъ» и цифры в столбик; «17 20 37 буц 320 петер»; «Шесу /браку/ наруже /и/ у скалiъ мелочi /нар/ у скали»; подсчёты нарезанного камня в два столбика, с поясненим «100-25, 40-9, 90-3 шестер, 93-5 буц, 97-10 четверик …»; подсчёты денег «…р 45 к». Часть надписей сделана охрой, часть углем. Есть и «производственные» надписи: «А васка укравъ лома у марко» — охра; «Шукавъ кручокъ (название пилы) изказавъ вредны непас… … бляди» — уголь. Среди прочих надписей: «Спетербурхъ» — уголь; охрой «Купив дуни дра…»; «1904» ну и конечно матюги написанные охрой. Единственная в этом районе штейгерская надпись «4/05, перечёркнутый круг 4/ и плохо различимая дата» написана охрой поверх рисунка людей деланных углем.

Среди рисунков можно отметить рисунок курящего мужчины и нд. «василь ефтеев го…» — охра и очень похожий рисунок углем с надписью «9 пятирика … буца 9 шестирика 9 трояка». Рисунки парусно-парового судна и 2-х мачтового парусника углем; рисунок лошади, собаки, головы человека; не понятный рисунок углем — едущие на лошади два человека, не то с винтовкой, не то с верёвкой, впереди, примитивно нарисованный ещё один человек; очень примитивные, наверное детские, рисунки людей углем и охрой (один даже с надписью «это дядя вася»; курящий трубку человек в кепке, с поднятыми руками, за ним курящий человек, одетый по другому, в высокой шляпе, рядом затёртая надпись, видно только последнее слово «дуракъ».

II тип (этап). Видимо после 1917 года, 1920-1940-е, так как нет Ъ после окончаний. Все надписи и рисунки сделаны древесным углем. Представляет интерес надпись «Красная метла». Находится она в месте, где в конце 1920-х, начале 30-х годов, проводилась дорезка камня. Возможно, надпись связана с «новыми» веяниями того времени, типа «Выметим красной метлой всё старое …». Примитивный рисунок целующихся людей и надпись «выду на …»; простенький рисунок людей — мужчина и женщина держатся за руки, «Лека»; часы-ходики, поезд, собака, человек; цветок, сверху что то вроде крышки с надписью «вазон»; надписи «Хто писав тому руб на Водку хто читав тому … у глодку»; «колодязь»; «Прыпор занят»; эротический рисунок, двое в постели, а в окно смотрит третий; старая классическая надпись «Я морда твоя» и рисунок противной морды.

III тип (этап) надписи военного времени. Все они сделаны или углем или копотью свечи на кровле выработок. Рисунки датированы, в основном, по своему местоположению, на стоянках. «1941 г 10/IX«; курящий мужчина в шляпе и ещё два примитивных рисунка;»Хто е фесенко Котя (или Катя?)» и рисунок мужика в фуражке; группа людей (5), все с поднятыми руками, в шапках похожих на будёновки. Возле каждого надписи, но читаются только две «мошко» и «цвелик». Сдающиеся в плен евреи? Рисунок головы человека со свастикой на лбу, видимо Гитлера. Это самый приметный рисунок военного времени. Кресты — обереги, копотью на кровле стоянок; надписи копотью на кровле, на стоянках, «Валя бока(?) «; «дом»; «Оля»; «Женя 1944»; «Клава Гобче(н)ко»; рисунок — велосипед и круги. «Тут живе Таня Катя Люда. Вони хорошi дiвчата», написана коричневой гнилушкой.

И самый интересный и важный рисунок — календарь за апрель 1944 года, нарисованный углем, здесь же глубоко процарапано печатными буквами «первая партизанская группа». Ниже вроде подпись углем крупными буквами «Сер…». Даты начинаются с 8 апреля и до 30 апреля. Сверху написано «19/44 IV». Слева и ниже, написано углем, крупными прописными буквами «Здес был Шевченко 23\XII 1951 р».

IV тип (этап) надписи и маркировки времён обследования этого района катакомб. Сейчас это не интересные надписи, им всего пол века. Но это будущая история спелестологии, история изучения катакомб. Мы упомянем здесь, только несколько надписей, оставив остальные для историков будущего. Все старые надписи сделаны графитом, более молодые, иногда цветным мелом и краской. «GNOM» 21.VII 68 г.», видимо дата открытия этого района группой «Гном», куда входил Володя Головченко, его маркировка «НТЕ». Здесь же маркировки первопроходцев этого района катакомб «»LS»,»LVA»,»BS», «Яцек», «Жлоб», «SU», «3.VIII.68 г» — графит, кто они, я не помню Групповая маркировка «ПОК» — логотип группы «Призраки одесских катакомб», в общем то, это они же. Маркировка «ДДК» — Гриша Соколов, член этой группы. «Кешкин проспект» — надпись крупными буквами в память Н. Салюка — Кеши. Зал «Партизанский» — первое название сделанное первооткрывателями в этом районе. И маркировки более позднего времени: «ОВИ 1970» (поисковец Обидченко В.); «НАМ» маркировка известной поисковки Наташи Музыки; «НТЛ» — маркировка Наташи Гольденберг (Натали), её подруги; «NON» общая маркировка трёх подруг, двух Наташ и Оксаны Петрусенко и дата «12.09.1971 года»; «KV»,»Князь» — это маркировки известного поисковца Володи. Васильева (Васи). Рабочие надписи тех времён: «ушли на базу», «SS 9.09.73 г.»; «на выход»; «по правой 1.II.73»; «13 Ю»- номер опорной точки и дата с маркировкой писавшего «19.I.1974 г. S.V.D.»; «Толя не забудь гильзы», надпись 1974-75 годов, касающаяся обработки стоянок; затёртое «Поиск»; «OS Ъ» и стрелка — условный знак, что стоянка осмотрена, и маркировка осматривавшего — Саши Голощапова; поисковые маркировки по маршрутному листу «СС-4» , «СС2″; квадрат с диагоналями и стрела — условное обозначение тупика; » S.V.D. 1969 г.» — самая старая из найденных в этом районе маркировок одного из авторов статьи.

Иногда маркировки 1968-70-х годов написаны поверх более старых надписей. Тогда ещё не понимали историческую ценность подземной эпиграфики, это пришло позднее. Есть в катакомбах этого района и совсем загадочные надписи. Что бы они не смущали будущих исследователей, поясним их. «Командыр Грицай» — это фейк 1973 года, шутка. Стрелка, обозначение тупика и маркировка К. Пронина использовавшаяся в 1967-68 годах, написанные красной охрой. Это тоже шутка, просто из графитового карьера в Завалье, привезли красную охру.

Закончив полевые работы в районе ЗК-1, наша команда продолжает изучать другие районы одесских катакомб. Мы надеемся получить интересные результаты исследований и конечно информируем о них читателей альманаха.

Литература:

1. Добролюбский А.О., Пронин К,К.,Баранецкий М.Г. «Подземная археология Одессы» Подземные пространства Одессы и Одесской области». Сборник материалов III -й научно-практической конференции. Одесса 2021, с.5-10.

2. Егоров В., Зотов Н. «907 дней в тылу врага» Одесса, Маяк, 1969. с. 186.

3. «Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза», том II 17/X 1941 — 9/IV 1944, Одесса, 1949. с. 96-97.

4. «Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» документы и материалы. с.387. Одесса, маяк\ 1970. № 144 «О партизанской группе К.Н. Сербула и Н.Д. Голубенко». стр. 273-275,

5. Пронин К., Пронин В. Катакомбы села Великая Балка. альманах Юго-запад Одессика. Выпуск 29, 2020, с.80-99.

6. Пронин К. Продолжение поиска в катакомбах села Великая Балка (сектор ЗК-12). альманах Юго-запад Одессика. Выпуск 30, 2021, с.46-68.

7. Пронин К.К., Пронин В.К., Васильева В.В. Подземная археология катакомб Фоминой Балки (район ЗК-13). Альманах Пiвденний захид Одесика. Выпуск 33, 2023, с.173-188.

8. Юдин В., Пронин К. «Одесские катакомбы» с.125, Одесса, Маяк 1985. с.127. 9. Документы и материалы по истории Великой Отечественной войны на территории Одесской области (1941-1945). ДАОО.Ф92.Оп.1.Спр.51.