Пронини К.К. 1989г.

Ознакомившись с геологией Одесских катакомб мы переходим к знакомству с историей развития горного дела на Одесщине. Так как Одесские катакомбы создавались на протяжении большого промежутка времени, поисковцами совершенно необходимо знать как и когда, каким инструментом созданы эти гигантские лабиринты. Ниже мы попытаемся ответить на эти и некоторые другие вопросы, касающиеся возникновения и существования Одесских катакомб.

Одесский известняк-ракушечник начал использоваться человеком как строительный камень очень давно. Еще люди усатовской культуры, жившие более 4 тыс. лет назад, строили жилища из местного ракушечника. Во время раскопок древнего поселения в районе села Усатово, в 1921 году были обнаружены остатки сооружений из понтического известняка-ракушечника. Сохранившиеся части построек были сложены из кусков камня размерами 25-25 см * 18-20 см* 5-8 см.

Мы не имеем прямых указаний на использование ракушнечника в последующее время, но можно смело считать, что известняк широко используется для строительных целей. В безлесной местности юга Украины он был единственным прочным и доступным материалом.

Добыча известняка производилась в небольшом количестве, так как больших населенных пунктов на территории Одессы не было.

В 200-330 годах н.э. на месте Одессы существовали небольшие поселения скифов и греческие фактории. В средине века здесь так же были лишь небольшие населенные пункты. Строительный материал для своих сооружений жители брали, видимо, из естественных обнажений (выходов) камня-ракушечника на поверхности в балках и по берегу моря.

И сейчас еще к югу Одессы многие села построены из плитчатого известняка, добытого на склонах балок и оврагов. Это самый распространенный и легко доступный строительный материал в районе Одессы, который можно добывать и использовать не ведя никаких более менее сложных горных работ.

Вот этот то камень и употребляли скорее всего для строительства небольших построек на месте современной Одессы.

Во второй половине восемнадцатого века на месте нынешнего Приморского бульвара была построена турецкая крепость Ени-Дунья. В книге, выпущенной в 1894 году, одесский историк Федоров указывает, что в 1789 году когда взяли крепость, к юго-западу от нее уже существовала громадная каменоломня. Вряд ли это соответствует действительности. Но так как этот вопрос возникает очень часто, попробуем ответить на него подробнее.

Крепость была заложена турками в 1764 году. Уже в 1769 и 1776 годах она подвергалась нападению казаков, а в 1774 году ее впервые взяли штурмом русские войска. В 1789 году крепость окончательно была взята нашими войсками. То есть, существовала она всего 25 лет, из них 10 лет шла русско-турецкая война. Крепость эта особого значения не имела, слишком неспокойное было время и место. Ени-Дунья была очень небольшой крепостью, ее гарнизон составлял около 300 человек.

По некоторым историческим данным: она была окружена не каменными стенами, а земляным валом и рвом. (Кстати, суворовские русские крепости в Одессе, Овидиополе, Херсоне так же были в основном земляными. Остатки их хорошо сохранились до настоящего времени). Каменными былин только дом паши и еще несколько построек. Поселок Хаджибей так же был очень маленький. Крупных каменных построек в нем не было. Все это показывает, что раз не было многочисленных каменных построек, то мало было и крупных каменоломен. А что собственно подразумевается под крупными каменоломнями? Возьмем примерные размеры крепости: 200 х 200 м, тогда периметр ее будет 800 м. Высоту стен примерно 7 м, толщину — 2 м. Тогда объем стены будет 11900 куб. м, что соответствует объему камня, добытому из карьера размерами 60х60 м, при средней мощности пильного слоя, как нам известно, 3,2- 3,5 м. Но в те времена делали в основном мелкие карьеры (в них легче работать). Если их было примерно 10 штук, то размеры составляли всего 6х6 м, то есть это были простые ямы.

Но пильный камень в районе крепости везде выходит на поверхность Общая длина обнажений в районе крепости 4,5 км, то есть с 1 км обнажения надо было добыть 3 тыс. куб. м камня, соответственно 2,5 куб. м. камня с одного погонного метра. Но при средней мощности пильного слоя 3,2 м с одного метра получается 3,2 куб. м камня, плюс обломки и глыбы на берегу камня. Да еще всего 4 км до крупных обнажений камня на Куяльнике. То есть строительного камня предостаточно не только без подземных выработок, но и без карьера. Эти логические соображения подтверждаются и историческими документами. В донесении войскового толмача Константина Ивановича, проводившего разведку турецких тылов сказано: «Оная крепость зачалась сего году (1764) из весны…. на которую возят камень из степи, с речек и балок околичных»..

Кстати, если представить себе, что весь камень был взят в подземной каменоломни, то получился бы ход длинной 1600 м, что же не соответствует рассказам о громадных каменоломнях. И уже не как не могла эта каменоломня находится к юго-западу от крепости: (там, где сейчас пл. Греческая), ибо там камень пришлось бы добывать с глубины более 30 м, что уже совсем бессмысленно, когда рядом он есть на поверхности.

Гораздо логичнее допустить существование в Ени-Дунье подземного хода; который и послужил прообразом для создания легенд о турецких катакомбах. Но это не значит, что строительный камень в окрестности Одессы не добывали. Приведем несколько исторических сведений, подтверждающих это. В 1772 году правитель Екатеринославского наместничества В. Каховский посетил южную часть Херсонской губернии и доносил императрице Екатерине: <…по скатам долин везде изобилие белого известняка, из коего построены были жилища прежними обитателями этих стран…». Есть исторические данные о том, что запорожские казаки, основавшие хутора Усатово и Нерубайское в 1775 году, кроме земледелия занимались и добычей ракушечника для строительных целей. Добыча камня носила крайне примитивный и ограниченный характер.

С закладкой в 1794 году Одессы широко развернулось строительство — сначала порта, а затем и самого города. Потребность в строительном камне взросла. Разработка камня начала резко увеличиваться, охватывая все новые и новые участки. вначале по берегу моря и склонами приморских балок, где пласт известняка выходит на поверхность, а затем все дальше и дальше от склонов в глубь массива.

Так, Одесса очень быстро строилась. Небывало быстрее, по тому времени темпы строительства вызвали огромный спрос на строительный камень, которым изобиловали недра Одессы. В 1794 году в городе возрадились каменные постройки: крепость, казармы, магазины, склады для провианта, крантинные сооружения, церковь и т. д. В 1804 году были заложены театр и больница, достроенная только в 1821 году. Росло население города. Если в 1795 году оно составляло 1615 человек (без гарнизона), то в 1852 Одессе жило уже 97 тыс. человек, И все же в первой четверти ХIХ века население города оставалось небольшим. Приведем неоторые которые цифры, иллюстрирующие это:

1798 г. — 5. тыс. человек 1811г. — 11 тыс. человек

1803 г. — 9 тыс. чел, 1817— 32.7 тыс. чел

1808 г. — 12,5 тыс. чел, 1829 г. — 53 тыс. чел.

Все эти данные проводятся для того, чтобы показать как вместе с городом должна была расти добыча строительного камня. И хотя есть в литературе указания на то что в первые десятилетия существования Одессы подкамня занималась его небольшая часть. ней возникла сеть каменоломен длиной десятки километров, это далеко не так.

Разберемся в этом вопросе подробнее. Потребность в строительном камне в начале прошлого века была не столь велика. По документам в конце ХVIII века в Одессе было всего несколько каменных домов, да и население слишком малочисленное, чтобы вести крупные горные работы. Особенно, если учесть то, что добычей камня занималась его небольшая часть. И, хотя, цех каменоломов уже существовал, в Одессе в 1797 году, он оставался малочисленным еще долгое время. Даже в 1837 году, когда в Одессе существовало 25 ремесленных цехов, цех каменоломов не входил в число крупнейших. Можно сделать, еще одно сопоставление. Так, по официальным. данным в 1879 году в каменоломнях работало 3-4 тыс. человек, при населении города 190 тыс. человек. Проведя аналогию получим, что в 1811 году в каменоломнях работало 200-250 человек. Учитывая примитивную технологию добычи строительного камня (пил для распиловки еще не было, камень выламывали клиньями, затем обтесывали топорами), такое незначительное количество каменоломов не могла создать многокилометровых лабиринтов каменоломен. Проилюстрируем это конкретными цифрами.

Подземная добыча камня без применения пил очень тяжелая. Чтобы выбить монолит надо делать сплошную буртовку (т. е. пробивать щель). Для производства одного захода (0,5-1,0 м в глубину массива) необходимо сделать 16 кв. м буртовки. Один человек -буртовщик со специальным буртовочным ломом за 8 часов работы делает 4 кв.м буртовки. Т. е. при 16 часовом рабочем дне один заход буртовался 2 дня. (при работе 2 каменоломов, естественно быстрее, но большое количество людей в забое работать не могло из-за недостатка места). Цифра «16 кв. м», получается потому, что забой обычно. делится на 3 части.

Полученные монолиты потом надо еще оторвать от массива, расколоть на более мелкие куски и обтесать из них штуки камня. Все это страшно тяжелая работа.Позднее бригада из 6 человек, применяя пилы, получала в день 250 шт. камня.

Поверхностная же обработка гораздо легче. Монолиты можно откалывать по трещинам, ведь они с 3-х сторон открыты. Таким образом обработка во много раз легче и производительнее. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что несмотря на то, что известняк начал использоваться для строительных целей, на Одесшине очень давно, первые настоящие каменоломни появились, видимо, в самом конце семнадцатого века. Подземные же выработки длиной не десятки километров, а всего несколько десятков, метров появились в начале ХХ века. Количество выработок быстро увеличивалось, но размеры оставались очень небольшими. Приведем еще расчеты, показывающие это. Если считать, что все каменоломы в 1811 году занимались подземной разработкой известняка, то при идеальных условиях они могли удлинять сеть выработок примерно на 12 м в день т. е. на 4320 м в год.

Но эту цифру надо уменьшить в несколько, раз, потому что:

1) подземной добычей занимались не все каменоломы, а только некоторая их часть;

2) не все время шло на добычу камня, часть времнени шло на подготовительные работы;

3) кроме рабочих дней были праздники и т.д.

Ну, наконец легче добывать открытым способом, чем под землей. Цифра 4320 м уменьшается в 4-6 раз, а те, полученые 1080-720 м надо еще разделить на десяток-другой мелких шахтенок, ведь добывать камень в коротких штольнях гораздо легче и выгоднее, чем в больших каменоломнях. Выгоднее потому, что можно быстрее и легче выносить штучный камень на поверхность (делалось это вручную), не надо крепить выработки и т. д. Даже в более позднее время, в 1900-х годах, отрабатывать старались присклоновый части балок на удалении 20-50 м от входов. Тем более, что это делалось на заре развития каменоломен в Одессе, ведь мест с выходами пильного известняка хорошего качества было довольно много по склонам городских балок. А. Де-Рибас писал, что оба склона балки (ул. Фраунзе) во времена Разумовского (1800-1814 гг)были изрыты как кротовыми норами, подземными ходами. Эти первые Одесские каменоломни располагались одна возле другой по берегу моря и приморских балок. В настоящее время можно видеть в Аркадии, где к югу от песчаного пляжа в местах выхода пласта известняка проделано множество на дневную поверхность, в нем проделано множество штоленок и ниш, длинной от 1 до 12 м.

Все это еще и подтверждается историческими документами. Так как по одному из них в начале прошлого века в Одессе существовало 400 каменных домов. На один дом средних размеров идет 2000 шт камня. Плучаем цыфру 800 тыс. что равно 17,7 тыс. кв. м. Переведя это в выработки, получим 2.5 км подземных ходов или карьер размерами 71х71 м. Коментарии, как говорится, излишни.

Итак, на вопросы, где и когда в Одессе появились первые каменоломни можно ответить — в самом начале девятнадцатого века, в приморской части города (пер. Сабанского и ул. Фрунзе).

Остановимся теперь подробнее на вопросе, как возникли Одесские катакомбы и как добывался строительный камень. Сразу отметим, что следует различать два вида катакомб: первые — это каменоломни, второе, так называемые минные ходы или попрасту говоря подвалы, выкопаные в мягких породах — лессах, суглинках, глинах. Мы будем рассматривать только каменоломни.

В древности использовались готовые куски ракушечника, более менее подходящей формы, иногда эти обломки слегка подгонялись к нужной форме, для чего отбивались ненужные выступы камня.

Обычно, использовались наиболее пригодные для кладки стен обломки плитчатого известняка из верхней части пласта ракушечника. Позднее ракушечник стали специально добывать для строительных целей. Используя природные трещины в массиве известняка, в которые забивались клинья и ломы, выламывались отдельные глыбы ракушечника, которые потом раскалывали на более мелкие и уже потом обтесывали топорами до нужных размеров (отсюда и название, — каменоломни, место, где ломают камень). Если ракушечник был достаточно мягкий, его обпиливали обычными пилами.

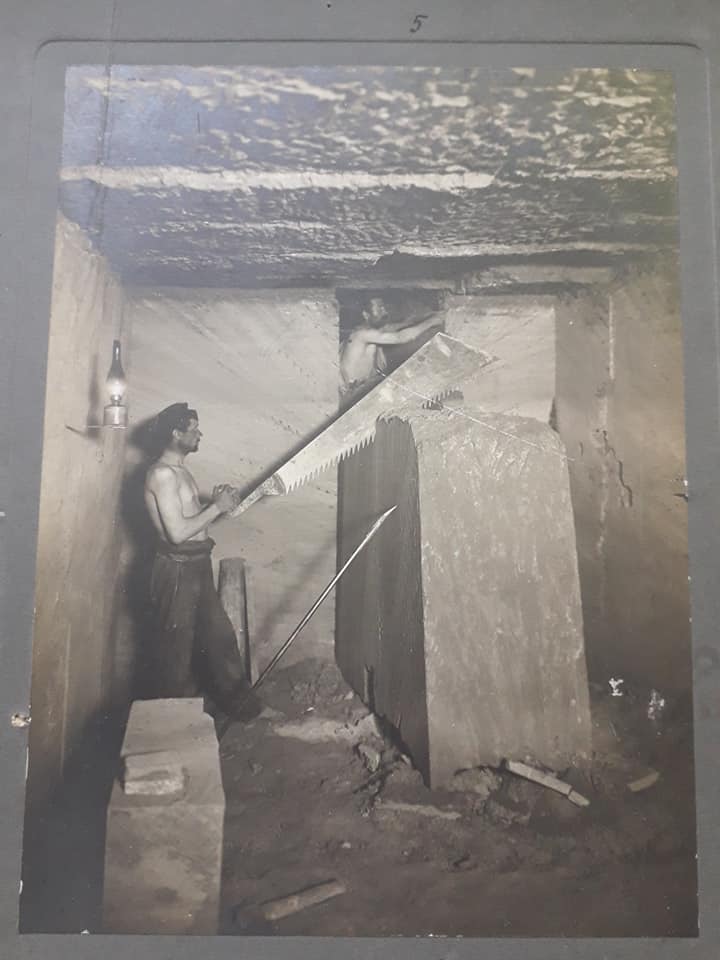

С появлением специальных пил для распиловки известняка работа в каменоломнях значительно убыстрилась и стала немного легче. Интересно, что первые пилы для распиловки камня были привезены из Англии в 1837 году. Свои пилы в Одессе начали изготовлять значительно позднее. В конце 1839-х годов А. Скальповский в своей статье о каменоломнях писал: «Каменоломы пилят камень пилами нарочно на то изготовлеными за границей и привозимыми в Одессу». Строительные камни с применением специальных пил, стали иметь более ровную поверхность. Естественно, возросла и скорость проходки выработок. В описаниях каменоломен этого времени, уже упоминаются выработки, тянущиеся из сотни сажен, под улицами и постройками. Одну из таких каменоломен, расположенную около института благородных девиц описывал в 1869 году известный геолог Барбот-де-Марни.

По довольно многочисленным архивным документам, видно что к 1860-м годам в Одессе и ее окрестностях существовало множество небольших подземных каменоломен. Общая протяженность достигала первых километров, но единого массива каменолоиен еще не существовало.

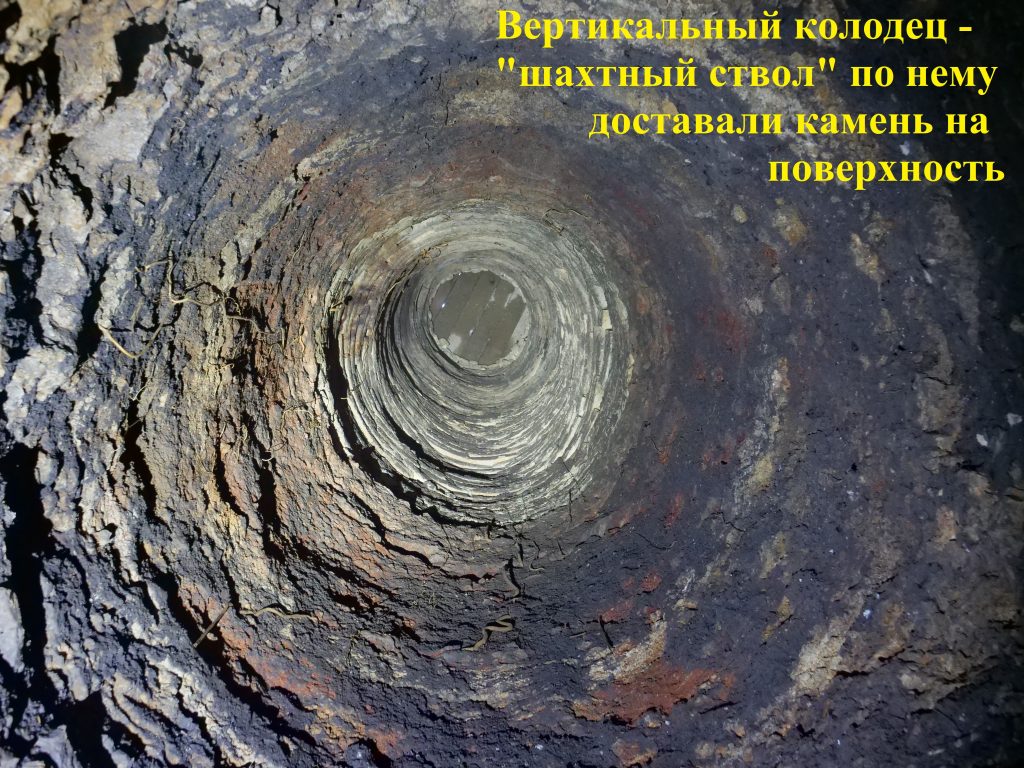

Как уже говорилось, после появления в достаточном количестве пил для распиловки известняка, изменился способ добычи строительного камня. Строительный камень, добытый с помощью пил стал называться пильным камнем, а пласт из которого он выпиливался стали называть пильным слоем или пильным известняком. Все последующее время, вплоть до 30-х годов прошлого века, разработка известняка-ракушечника в подземных каменоломнях велась примерно одинаковым способом с небольшими вариациями. Добыча пильного камня производилась наиболее дешевым, хотя и опасным способом. В обнажениях пильного известняка, на склонах балок прокладывались горизонтальные штольни. В случае, если каменоломню делали в месте, где не было выхода пильного известняка на поверхность, то в покрывающих его наносах, проходили наклонный туннель — «наклонку» до соединения его с пластом пильного известняка. «Наклонка» облицовывалась и крепилась пильным камнем. Позднее, для добычи известняка с более больших глубин, начали строить вертикальные колодцы, стволы до 40 м. Независимо от вида входа в каменоломню, добыча пильного камня внутри камня производилась одинаково.

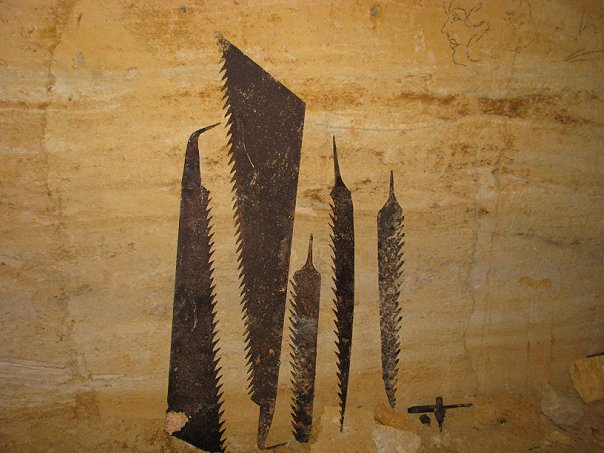

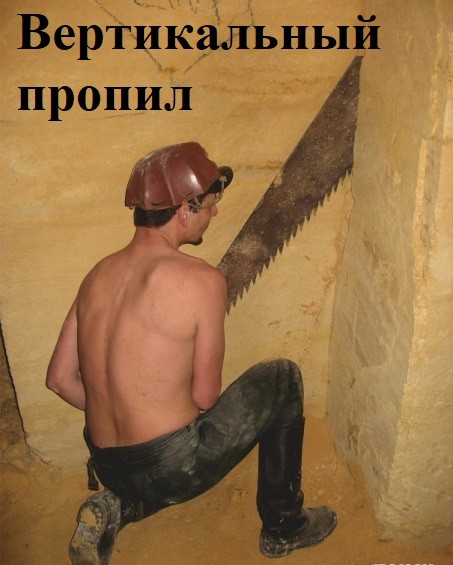

А осуществлялась разработка обычно следующим способом. Забой (по-местному «припор») делился по ширине на 3 части — косяк в центре и две плахи по бокам его. Косяком назывался монолит шириной 0,5-0,7 м. который извлекается из забоя первым. Плахахми назывались большие четырехгранные блоки шириной 1-1,5 м и высотой 1,8-3 м. Толщина плах и косяка равнялась 1,0-1,5 м. Для выямки косяка делили буртовочным ломом (специальный буртовочный лом был несколько большей длины, чем обычный, с концом в виде долота, отогнутого от оси лома под тупым углом) в кровле врубливали буртовку, высотой 8-12 см и глубиной 0,6-1,5 м, в зависимости от толщины косяка, которую хотели получить. Затем длинной пилой делали 2 вертикальных пропила от буртовки до подошвы выработки, чтобы косяк легче отделялся от массива, пропилы должны были немного сходиться в глубине забоя, быть косыми (что послужило поводом к названию «косяк»). Для производства вертикальных пропилов служила специальная пила длиной 1,75 м, толщиной 2 мм. Пила имела форму неправильного треугольника, на основание которого были расположены зубья, имевшие высоту 3 см. Зубья пилы как и у всех пил применявшихся для распиловки ракушечника были обращены в сторону ручки. Делалось это для того, чтобы песок, получившийся при распиловки ракушечника, мог свободно высыпаться. Ширина полотна в самом широком месте (почти на самом конце пилы достигала 32 см. На самом конце пилы делался «носик» — вытянутое окончание с маленькими зубьями, служащее для врезания в породу. Пила имела ручку, крепившуюся перпендикулярно к стороне пилы, имеющей зубья. Эта пила применялась также для распиловки монолитов-плах и косяков на штучный камень.

После производства вертикальных пропилов в основании косяка делали 2 горизонтальных сходящихся пропила, при этом косяк подпирали деревянной стойкой. Потом, полученный треугольный кусок камня выбивали. В один из вертикальных пропилов вставляли лом (или клинья) и, расшатывая его, отделяли косяк от массива, затем валили его: на дно забоя и распиливали на штуки.

Для производства горизонтальных пропилов служила подошвенная пила, длиной 85 см. Пила имела форму, аналогичную большой пиле. Ширина полотна в самом широком месте составляла 11 см. Эта пила для удобства работы имела рукоятку длиной 1,2 м

После отделения косяка от массива, в забое образовывалась ниша, куда заходил каменолом и пилой отпиливал оставшиеся плахи, которые потом подобно косяку валились на дно выработки и распиливались на штучный камень.

Иногда, в случае если камень в кровле был твердый и выдалбливать буртовку было тяжело, сверху делалась не буртовка, а пропил. Делался он специальной «горовой» пилой, длиной 1,95 м. Из остальных инструментов, употребляющихся при ручной разработке следует назвать специальную пилу «крючок аршинный», — служивший для производства неглубоких пропилов в массиве ракушечника для отделения небольших монолитов — «каменков» и «планок», а также для распиловки их на штуки. Эта пила по форме не отличается от большой (длина 67 см, ширина 21 см). Отличием ее от всех других пил было то, что ручка была отвернута к низу от стороны с зубьями, тогда как у всех других пил рукоятка отвернута к верху. Кроме пил и буртовочного лома, применялись выкидные лопаты, топоры, железные клинья, напильники, кувалды, кайла, деревянные рейки с размерами.

Обязательным инструментом была железная кочерга для выгребания песка из пропилов. Для освещения использовались масляные коганцы или керосиновые лампы. Готовые камни подавались на поверхность. Вначале их выносили на носилках, либо вывозили на ручных деревянных тачках. Иногда, даже, как отмечал в своих описаниях Одесских катакомб инженер В. Кацовский, камень выносили к выходу просто на плечах. Ручная откатка, естественно сильно ограничивала удаление забоев от выхода. В 1874 году в документах встречается первое упоминание и применение лошадей в Усатовских каменоломнях. Штучный камень стали грузить на конную тележку-биндюжок, запряженную одной лошадью и вывозить на поверхность. На биндюжок грузилось в среднем 20 шт. камней (в зависимости от размеров число камней колебалось). С применением в каменоломнях лошадей, удаление забоев от выхода возросло до 400-700 м. В случае, если входом в каменоломню служил вертикальный шахтный ствол, штучный камень подвозился к стволу и поднимался, затем, наверх с помощью специального конного подъёмника «барабана». представляющего собой простейший ворот с блоками. Ворот вращался вокруг вертикальной оси. «Барабан» мог поднимать за раз 5-8 штук камня (размером 22х22х53 см).

Особенно значительный размах подземная добыча пильного камня начинает приобретать в 1866-1870 гг., достигая максимума в начале девятисотых годов. Растет число каменоломен и вместе с ним растет число рабочих, занятых в этой отрасли. Это объясняется интенсивным ростом города. Иллюстрируя это приведем некоторые цифры:

1852 г. — 97 тыс. жителей

1892 г — 340 тыс. жит.

1867 г. — 119 тыс. жит.

1897 г. — 403 тыс. жит.

Из этих цифр видно что в последней трети девятнадцатого века население города достигло значительных размеров, соответственно и масштабы добычи пильного камня сильно изменилось в сравнении с началом предыдущего века.

У нас имеются некоторые цифры, показывающие добычу строительного камня в Одессе и ее ближайших окрестностях. Так по архивным материалам в 1870 году существовало 170 каменоломен (подземных и открытых) с числом рабочих от 3600 до 5000 человек в год. И это не считая некоторого числа не зарегистрированных подпольных каменоломен. В 1890 году по статистическим сведениям Юго-Западного горного округа в этом же районе насчитывалось 469 каменоломен, из них 311 действующих (опять же не считая подпольных). Число рабочих, занятых в каменоломнях равнялось 4,5 тыс. человек. В 1899 году число каменоломен сократилось до 299, но численность занятых рабочих возросла до 905 тыс. человек. На период 1900-1915 годов данных не сохранилось, но по наблюдениям, проведенным непосредственно в каменоломня видно, что количество шахт еще сократилось, зато взросли их размеры, что в общем обеспечило значительных прирост добычи камня.

Несмотря на значительное увеличение масштабов производства, методы добычи пильного камня не менялись. Единственным существенным изменением было применение для откатки камня под землёй конных вагонеток на рельсах (рельсы, иногда, делались из дерева). Но этот способ откатки не получил большого развития из-за своей. сравнительно большой, сложности по сравнению с применением биндюжков. Несмотря на значительную выгоду, извлекаемую владельцами каменоломен (1000 штук камня из Нерубайского стоили в городе 100 рублей, тогда как рабочим платили за 1000 штук 30 рублей), они в погоне за прибылью не стремились усовершенствовать методы добычи пильного камня.

Полное отсутствие контроля за разработкой известняка в 1820-1850 гг. способствовало хищнической стихийной добыче камня. Многие участки на территории города оказались настолько сильно подработаны подземными каменоломнями, что стали не пригодными для строительства (в основном, как мы понимаем, это были участки, расположенные на склонах балок). На отдельных участках начались провалы поверхности земли, разрушались здания,

В 1854 году управление военного губернатора направило городской думе письмо по поводу бесконтрольной разработки известняка на территории города. В этом письме начальник управления писал: «..я предписал Одесской городской полиции о закрытии каменоломен на Молдаванке, Бугаевке и Новой Слободке, о чем дано знать городской думе для сведения. Со своей стороны нахожу более справедливым и законным, чтобы отвод желающим свободных мест для открытия каменоломен на горе за въездною заставою был произведен на общих условиях с торгов…» Но не смотря на письма конкретные меры приняты не были. В. 1858 году вновь пишутся письма о полном запрещении добычи камня подземным способом в черте порт-Франко. Адресованы эти письма Одесскому градоначальнику. Но первый официальный запрет подземной добычи камня на территории города появится только в 1863 году, да и то запрещено было резать камень не по всему городу, а в отдельных местах.

В 1864 году появились первые правила для резки камня подземным способом. Работы предписывалось вести только там, где глубина залегания пласта известняка была не менее 7 сажин (14 м). этим ограничением боролись с провалами на поверхности земли. Ширина ходов не должна была превышать 1,5 сажин, а расстояние между ходами быть не менее 1 сажени. Для сравнения укажем, что в настоящее время минимальные размеры целика (целик — не отрабатываемый участок известняка между выработками) составляет 8х10 м, против 2х2 м в описываемых правилах.

В кровле выработок предписывалось оставлять прослой пильного известняка, так называемую потолочину, служащую естественной крепью кровли. Выработки должны быть только параллельными, продольными и поперечными. Контроль за соблюдение правил разработки пильного камня был возложен на городскую полицию, что конечно не могло принести должного эффекта, так в полиции не было специалистов-горняков.

Уже в 1873 под нажимом камнепромышленников запрет был отменен. В черте города, начали добывать камень, применяя для этого шахтные стволы и приспособления для добычи водяные колодцы. В 1881 разработка была вновь запрещена в черте города, на Молдованке и в ближайших окрестностях, но вскоре запрет был вновь отменен. Так продолжалось до самой революции. Кроме того, в городе действовали подпольные шахты, которые работали даже во времена запретов.

Только в 1883 году в Одессе был утвержден Юго-Западный горный округ. Надзор по каменоломням стал более действенным, полицейский надзор сменился техническим. Начали вводиться более подробные инструкции по эксплуатации каменоломен. Горный округ установил ответственность за нарушение правил безопасного ведения работ, организовал регистрацию каменоломен, ввел технический горный контроль и повел борьбу с хищнической разработкой известняка.

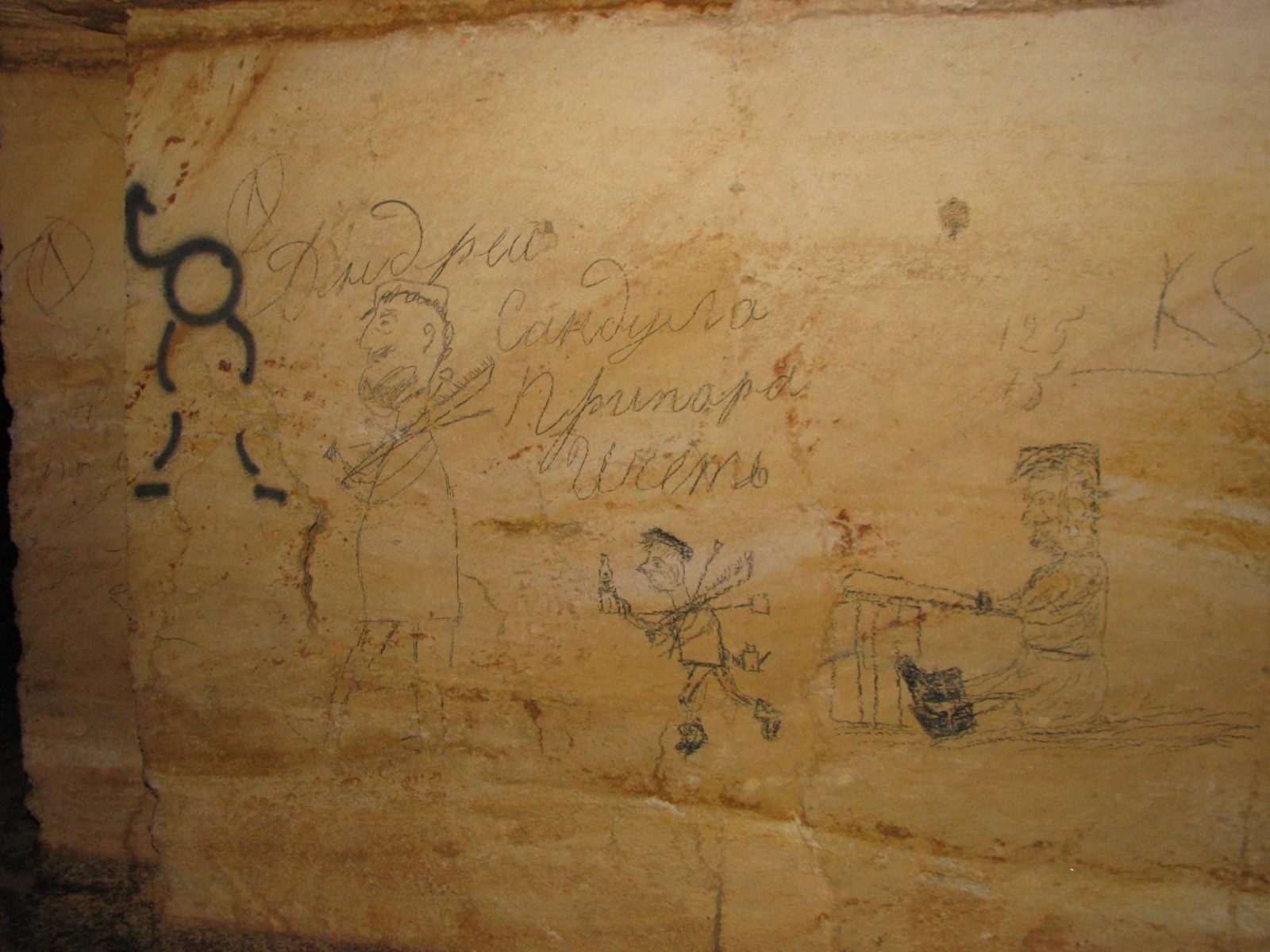

Промышленники и владельцы каменоломен не уделяли внимания безопасности работ в шахтах. Они всячески противодействовали работе инженеров горного округа. Условия труда в каменоломнях оставались крайне тяжелыми. Рабочий день длился 15-18 часов, иногда в шахты спускались на несколько дней, там же ели и спали. Каменоломни не обеспечивались крепежными лесами. Из-за этого обвалы кровли были обычным явлением. По отрицательным данным в конце ХХ века в каменоломнях каждый год погибало 15-95 человек, сколько же было несчастных случаев без смертельного исхода трудно себе представить.

В условиях капиталистического строя контроль за правилам разработки известняка в шахтах не был, да и не мог быть эффективным. В результате стихийности и бесконтрольности под городом и его окрестностями возникли подземные запутанные лабиринты.

Сейчас трудно назвать в городе и его, окрестностях участок, где не было бы старых подземных выработок-катакомб (за исключением мест, непригодных для отработки по геологическим причинам). Даже на участок, где по имеющимся данным, разработка камня не велась, нельзя отрицать наличия старых выработок, так как там могли существовать подпольные шахты, или эти участки могли быть подработаны с соседних где отработки была разрешена.

Огромные масштабы добычи известняка-ракушечника и его необыкновенная популярность объясняется тем, что в условиях безлесой причерноморской степи, это был единственный доступный и дешевый строительный материал (второй местный строительный материал — кирпич, стоил значительно дороже). Ракушечник могли добывать все, кто угодно, он находился буквально под ногами. Уже первые строители Одессы быстро оценили строительную ценность и дешевизну ракушечника и с тех пор он накрепко вошел в строительство. Сейчас даже трудно переоценить значение, которое сыграл известняк в становлении города. В 1886 году газета «Одесский листок» писала: «..строительный камень обыкновенно употребляемый у нас для всех построек, настолько хорош и в тоже время настолько дешев, что нам могут позавидовать многие города южной России….. камень настолько порист, что в гигиеническом отношении для жилья нельзя желать лучшего».

Пильный известняк обладает и другими достоинствами. Одна штука известняка равна двум десяткам кирпичей, что убыстряет в облегчает процесс кладки. И кроме того, известняк достаточно прочен, долговечен. Построенные в начале века здания стоят и теперь: карантинные сооружения в парке Шевченко, церковь по ул. К. Маркса (1808 г.), Биржа (1829-1834 гг.), Воронцовский дворец (1826 г.), казарма Сабанского (1927.г.), дом ученых (1830 г.) церкви в селах Усатово (1922 г.), и Нерубайское (1816 г.) и множество других зданий.

Еще давно замечено, что на воздухе пильный известняк, высыхая твердеет. Поэтому, раньше добытый известняк выдерживался 8-12 месяцев на поверхности и только после этого использовался в строительстве. Из Одесского пильного известняка строили здания высотой 3-5 этажей Долговечность камня и его приятный цвет и фактура позволяли строить здания без покрытия стен штукатуркой. И сейчас еще в городе сохранилось много таких зданий, например на углу Садовой и Дворянской.

Интересно, что известняк из разных мест (местонахождений) обладает несколько различными свойствами. Для возведения высоких зданий камень специально подбирался. Лучший пильный камень добывался в Нерубайском, Кривой Балке, Усатово и на Малом Фонтане. Камень худшего качества шел на строительство менее значительных построек.

Следует отметить, что в первой половине ХХ века обломки пильного известняка, благодаря своей пористости, использовались для фильтрации питьевой воды «верхводки», получаемой из неглубоких колодцев в суглинках, и загрязненных поэтому глиной.

Кроме того известняка, добывались еще несколько разновидностей камня: «Плита», «дикарь», «жерства». «Плита» — это массивные обломки перекристаллизованного известняка больших размеров применяемые в прошлом для кладки фундамента. «Дикарь» — более мелкие обломки, шел для мощения дорог и тротуаров. Некоторые из них сохранились до сих пор (конечная остановка 18-го трамвая на пл. Октябрьской революции). «Жерства» — мелкообломочный плитчатый известняк, так же употребляемый для мощения дорог. «Жерства», иногда, добывалась в подземных каменоломнях. Это были наиболее опасные шахты.

И в настоящее время известняк-ракушечник широко используется в промышленности. «Жерства» идет на засыпку мостовых и тротуаров перед покрытием их асфальтом. Из пильного камня строят одноэтажные дома и подсобные помещения. Большое количество камня идёт на перестройку и ремонтные работы в старых зданиях. Применяется он и в строительстве высотных 12-14-этажных каркасных зданий. Из пильного известняка в них делают стены и внутренние перегородки. Отходы камнепиления идут для изготовления цемента, суперфосфата, стекла, известковой муки. При распиловке плиты получают оригинальную облицовочную плитку нескольких цветов.

После гражданской войны разработка пильного известняка продолжилась. Одесса вновь начала строится. С середины 1929 годов началось быстрое увеличение добычи пильного известняка. Особенно возросла добыча после 1930 года, когда по заданию Советского правительства, народным комиссариатом РКП СССР было проведено обследование камнедобывающей промышленности Украины и Крыма. Постановление ЧК РКП СССР от З/18 30 года отмечало полную техническую отсталость камнедобывающей промышленности, базирование ее на тяжелом ручном труде кустарного характера. 1930 год явился переломным в истории разработки пильного известняка. Это был год, когда начала вводиться малая механизация добычных работ в подземных каменоломнях. Появились различные механизмы, облегчавшие труд каменоломов. Буртовка стала производиться буртовочным станком Н. Виктора, представлявшим собой бур с гибким приводом от электромотора. Производительность буртовочного станка была в 4,5 раза больше, чем при ручной работе. В том же 1930 году В. Рогозинским была предложена механическая подрезная пила РП-2 оснащенная одним бором со стальной режущей цепью. Машина была предназначена для выполнения вертикальных и горизонтальных пропилов в забое и для распиловки блоков. Конструкция пилы была предельно простая, но при этом пила РП-2 — «Рогозинка», как ее называли горняки, делала 56м2 пропилов за день против 10м2 при ручной работе. В конце 30-х годов испытывалась камнерезная машина А. Заступайло, но распространения она не получила.

Таким образом с середины 30-х годов на всех крупных шахтах стала распространяться полумеханизированная система работ на основе пил «Рогозинок» в сочетании с буртовочными станками Виктора. С применением механизации количество шахт начало сокращаться за счет их укрепления. Так в 1935 году, по данным горным надзора в ближайших окрестностях Одессы в радиусе 20 км действовало 40 каменоломен (в основном подземных). Добыча составила 332 тыс. м2 известняка. Если принять сечение хода в среднем 3х2,5 м, то значит было пройдено 47,5 км выработок (фактически меньше, так как часть выработок была открыта и ходы местами имели большее сечение).

Добыча известняка по Одесской области иллюстрируется следующими цифрами.

год / 1926 / 1927 / 1928 / 1929 / 1930 / 1931 / 1932 / 1933 / 1934 / 1935 / 1936 /

м2 / 18,8 / 22,8 / 71,5 / 91,5 / 140 / 310 / 286 / 214 / 318 / 232 / 675 /

км / 2,6 / 3,0 / 10 / 13 / 20 / 44 / 40 / 30 / 45 / 47 / 96 /

Пила Рогозинского сошла со сцены только в 1952-1955 гг., когда на смену ей пришла камнерезная машина система А. Заступайло КМАЗ — 188, которая в модифицированном виде применяется сейчас.

Во время 1988 гг., в окрестностях города работало 9 электрифицированных шахт, где с помощью камнерезных машин добывали пильный камень. КМАЗ-188 проводит все операции по производству пропилов, выпиливая из забоя готовые штуки известняка. Машина производит последовательно 15 вертикальных пропилов (ширина пропила 2 см) на расстоянии ширина одной штуки камня (24 см), затем 13 горизонтальных пропилов через интервал равной высоте штуки (19 см). Все пропилы делаются одним и тем же баром, оснащенных армированной победитом, стальной цепью и снабженных поворотным устройством, позволяющим поворачивать его в 3-х плоскостях. Затем вручную удаляется несколько штук камня, бар проводится в эту нишу и отпиливают тыльные стороны штук от массива. Эта операция производится сверху вниз по рядам штук. Таким образом в забое вырезается сразу 168 штук готового камня. Естественно, что количество штук зависит от сечения забоя. Высота современного забоя 2,5 м, ширина колеблется от 2,8 до 3,6 м (с интервалом на ширину одной штуки). Конечно, не следует думать, что за один раз (с захода, как говорят машинисты камнерезных машин) получают 168 шт. камня. Некоторая часть камня раскалывается еще при распиловке из-за трещиноватости, другие камни при выемке и т. д. Из забоя извлекается всего 30-70% вырезанных штук камня. Выемка штучного камня и погрузка его на вагонетки производится вручную. Существует несколько модификаций камнерезной машины КМАЗ-188. Все они обслуживаются 2 рабочими — машинистом и помощником. Последняя модель КМАЗ-188 имеет устройство автоматически устанавливающее бор для производства пропилов на заданном расстоянии и устройство, помогающее машине продвигаться к груде забоя. Старые образцы машин передвигались шахтерами вручную. забоя.

Готовая продукция вывозится из под земли на аккумуляторных электровозах, тянущие по рельсам небольшие составы вагонеток. На поверхности вагонетки разгружаются подъемными кранами Выработки освещаются электричеством, на некоторых шахтах сделано даже освещение лампами дневного света. Изменилась и сама система разработки известняка. Уже нет запутанных подземных лабиринтов. В современных шахтах-каменоломнях прокладываются параллельные, длинные, прямолинейные штреки и штольни, соединенные короткими сбойками. Между штреками оставляются строго определенные и рассчитанные для данных условий размеры. Кровля выработок крепится деревянными и металлическими креплениями, которые устанавливают и заменяют рабочие-крепильщики. Контролирует ведение разработок пильного известняка Одесское управление госгортехнадзора. Инспектора — горные инженеры, следят за соблюдением правил техники безопасности ведений горных работ под землей, за правильностью отработки месторождение, за своевременной съемкой плана шахт. Благодаря работе инспекторов Одесского горного округа который отметил свое 100-летие, на Одессщине полностью прекращены бессистемные и бесплановые отработки пильного известняка.