Альманах Юго-запад. Одессика №37, 2025 г.

Пронин К., Мищенко Е.

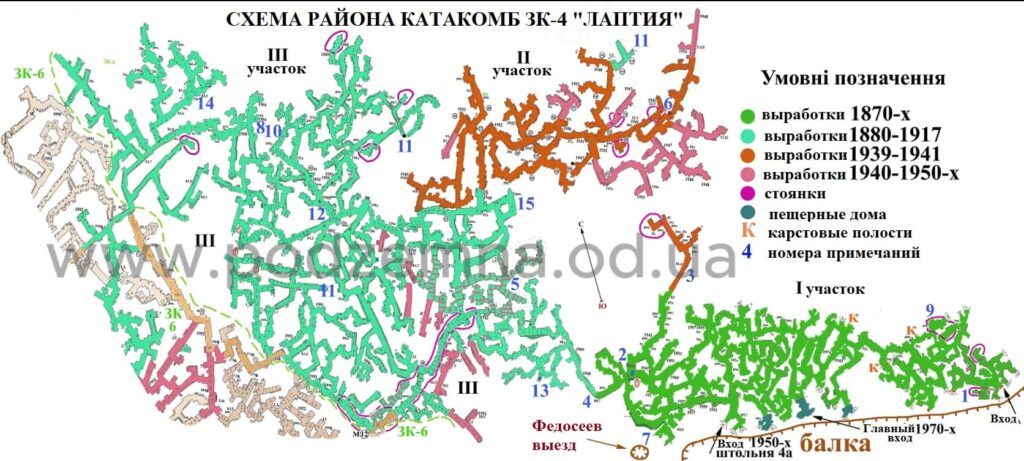

Это следующая статья посвящённая очередному изученному району Нерубайских катакомб, называемом «Лаптия». Старинное названию входа в эти каменоломни — «выезд Лаптия», называемому так, потому что над выездом (над штольней) находилась хата Лаптия. Это взято из записей в старом поисковом журнале (1967 г.), записанных, в свою очередь, по результатам опросов старожилов этого участка села Нерубайское и по информации Н.Д. Голубенко, находившегося в этих катакомбах и воевавшего в тех местах в 1918-19 годах. В региональном кадастре район каменоломен имеет индекс ЗК-4.

Район катакомб небольшой, особенно по сравнению с расположенным рядом и соединяющимся с ним, огромным районом «Махно» (ЗК-6), протяжённостью порядка 100 км. Протяжённость выработок района ЗК-4, всего 6,9 км.

Но район интересный. Изучение его началось ещё весной 1967 года, когда экспедиция «Поиск», совершила сюда первый исследовательский выход, которым руководил основатель «Поиска» В. Я. Юдин. Целью выхода был поиск стоянок 1918 года, так как, где-то здесь, по информации участника тех событий Н.Д. Голубенко, базировался подпольный ревком. Тогда, стоянок ревкома, в районе Лаптия, не нашли. О том выходе, сохранилась запись в рабочем журнале экспедиции «Поиск» [12].

Позднее, этот район, внимания исследователей, не привлекал и обследование его продолжилось только осенью 1971 года. Зайдя в катакомбы через главный вход, показанный опытным поисковцем В. Головченко, больших размеров штольню, куда могла даже въехать машина, мы сразу пошли по правой руке. Давний, классический способ осмотра подземелий, когда идя вперёд, сворачивают всегда в одну сторону, только вправо или влево. Этот способ позволяет не заблудится и вернуться назад при любой сложности лабиринта, а если он небольшой, то обойти его по окружности и прийти опять ко входу, с другой стороны. Так как про этот район, ничего толком не было известно, то мы применили этот способ. Оказалось, что правее штольни, через которую мы зашли, а это видимо и был «выезд Лаптия», находилось до десятка выходов на поверхность, а сами выработки тянулись узкой полосой вдоль склона балки. Часть входов, были совсем маленькими — лазы, были и побольше. На некоторых входах виднелись остатки, так называемых «пещерных жилищ» или «пещерных домов», аналогов таких же сооружений на Куяльнике. А один такой «дом», был даже обитаем. В нём жил старик. Мы подошли к этому «дому» из глубины выработок, попали в используемый сарай и через щели, увидели жилую комнату. Помню, что единственное, что нас заинтересовало в сарае, была высокая, сантиметров 70-80, латунная гильза от снаряда, калибром 120-130 мм. Мы её потом, после смерти старика, забрали в «Поиск» и она там много лет стояла, пока её не украли.

В общем, идя по правой руке, дошли мы до окончания выработок вытянутых вдоль склона балки. По дальнему их, от склона балки контуру, вернулись почти к самой штольне, и только там начали уходить в глубину массива, на север. Все выработки, дальше, уходили в северном направлении и до конца их, мы не дошли. По пути мы видели несколько интересных объектов. Первый, это большой сквозной водяной колодец овального сечения. Сверху, до выработок, он был круглого сечения, а ниже подошвы выработок — овального. Это довольно большая редкость вообще в одесских катакомбах, а тогда мы таких совсем не видели. По длинной оси он был метра 3,5-4, по поперечной 2-2,5 м. Большой, светлый, глубокий, с чистой водой и с высокой подходной выработкой. Этот колодец есть и сейчас, но это совсем не то. Добираться до него надо согнувшись, а потом и на четвереньках. Выработки заилены чёрной грязью и стены и потолок, а на дне чернозёма больше метра. Всё чёрно и мрачно. Сам колодец тоже заилен и стал чёрного цвета, да ещё в него сбрасывали нечистоты. Выглядит он сейчас как большая овальная яма, глубиной 0,6-0,7 м, на дне выработки высотой 0,8 м. А на самом деле, ещё хуже. Это страшная ловушка, так как под тонким слоем пухлой плавающей грязи, как под слоем льда, колодец, заполненный мерзкой чёрной водой, сохранился, и попав туда, можно запросто утонуть, что едва не произошло с одной исследовательницей катакомб.

Другая уникальная находка, две румынские противопехотные мины, правда разряженные, видимо принесённые когда-то с поверхности. Да и в других одесских катакомбах, мин, вообще то, никогда, не находили. По крайней мере, достоверной информации об этом нет. Мины представляли собой круглые жестяные банки, как от 500 гр. тушёнки, или как раньше, от кабачковой икры. Внутри была впаяна трубка для взрывателя. Взрывателя и взрывчатки, в мине уже не было, но шрапнельные стальные шарики, были. Лежали мины, в забоях разных выработок, довольно далеко, друг от друга. Одна, сильно проржавевшая и совсем сломанная мина, лежит там и сейчас. Третьим объектом удивившим нас, были большие залы (в тексте моего дневника «огромные залы»). В 1971-73 годах, в них базировалось (жило) до сотни участников 4-х дневных походов в катакомбы. Тогда эти высокие залы получили общее название «Мемориальные залы» — «зал. Бадаева», «Армейский зал», «Тюлькин зал», Залы конечно большие, высотой метров до 3-х, но не огромные, как нам тогда показалось. Они сохранились, но сильно изменились. В залах произошли обрушения, в «Тюлькином» зале, как раз в месте где спал ком. взвода, К. Пронин, пробурена скважина.

На втором, вскоре последовавшем выходе, продолжив движение по правой руке, мы нашли 2 трехлинейные винтовки, без затворов; небольшую карстовую полость; включения линз разноцветного кварцевого песка в известняке; а в кровле одной из выработок, прослой необычного, серо-зелёного, пресноводного известняка. И до конца катакомб так и не дошли. Всё это так нас заинтересовало, что следующий крупный многодневный поход в катакомбы, которые традиционно устраивались в декабре каждого года, был проведён в 1971 году именно в этот район. Участвовало в нём около 100 человек.

Но тогда мы уже поняли, что ещё на втором выходе, мы вышли по выработкам в соседний огромный лабиринт «Махно», а это уже отдельная тема. В 1975 году была предпринята попытка комплексного изучения района «Лаптия», но откартировав примерно 2 км выработок (засняв 107 точек с индексом «Д»), исследования здесь были надолго приостановлены, до 2008 года, когда «Поиск» снова возобновил здесь комплексные исследования, под руководством Мищенко Е. Но они тоже шли вяло и до логического конца не были доведены. Когда проводились исследования района «Махно» в 2002-2005 годах «Поиском» (Грек И., Подруцкая Н.), подойдя к «Лаптия», их тоже остановили. И наконец, в марте 2023 года, комплексное изучение района ЗК-4 продолжила команда КОИК. Используя все сохранившиеся материалы предшественников, свой профессионализм и огромный опыт в изучении одесских катакомб, обследование этого района было наконец окончено. Работы продолжались до января 2024 г.Такова краткая история изучения катакомб этого района.

Теперь по планам и картам катакомб. Бытует мнение, что план «всех всех» катакомб есть, точнее был. Но его засекретили или уничтожили органы НКВД. Иногда в этом деле обвиняются румыны или ЧК. На самом деле всё не так, а как и вообще с катакомбами, наоборот. Во-первых план «всех катакомб», мог бы существовать только на какой то момент времени, ведь они «росли» всегда, с самого своего начала и по сегодняшнее время. Добыча то камня шла всё время. Во-вторых, таковых планов никогда не существовало, так как далеко не все выработки картировались. Тот, кто занимался добычей — «делал катакомбы», меньше всего интересовался сохранением их планов. Этим занимались, в разное время, разные организации, и во время крупных, но достаточно частых перемен, специализированные архивы, просто уничтожались, и не по злому умыслу, а просто так, по глупости и разгильдяйству. Так что ни единого плана, ни более-менее полной подборки планов, нет. Это фантазия.

По району «Лаптия», тоже самое, хотя это всего небольшой, конкретный участок одесских катакомб. Кода в 1880-х годах там появились частные шахты-каменоломни, штейгеры Юго-западного горного округа, эти разработки контролировали и конечно составляли какие-то схемы. Без этого невозможен контроль. Видимо ими пользовались и их хранили только на время работ данной шахты или группы шахт этого участка. Или пока этим занимался данный штейгер. Как только он менялся, вся документация пропадала, исчезала. По крайней мере так было в 1940-2010 годах. Думается, что и раньше было так же. По крайней мере в одесских архивах никто централизованных документов, планов «по катакомбам» не находил, хотя этим интересовались и любители и профессионалы. Редчайшие находки старых планов, кстати очень примитивных, единичны.

Так вот, возвращаясь к «Лаптия». Под землёй, мы видим штейгерские надписи и что-то типа съёмочных точек, 1880- 90-х годов, но самих бумажных документов, никто не видел. В советское время, маркшейдера сменившие штейгеров, съёмку действующих шахт, вели, их съёмочные точки и надписи сохранились во множестве. Но планы сохранились только самого последнего этапа разработок, на конец 1940-х, середину 1950-х годов. И то случайно. Один из второв статьи, в конце 1970-х годов, будучи молодым геологом, работал в Одесском областном объединении промышленности строительных материалов и познакомился со старым, тогда уже 70-ти летним маркшейдером Плуталовым Н.Н. Почувствовав серьёзный интерес к выработкам, катакомбам, он дал посмотреть и скопировать планы шахт, сохранившихся у него. Там были и планы-схемы «Лаптия», точнее небольшой части этого района — шахты «Нерубайская 4 а» 1953 года. Так они случайно сохранились, сначала у него, потом у автора. Кстати, потом Плуталов отдал все свои бумаги в объединение. и в начале 1990-х, они были благополучно сданы на макулатуру.

Так что схема, прилагаемая к статье, сделана с использованием отдельных ранее сделанных фрагментов (2008-2012), только в 2023 году. Ничего подобного, до этого не существовало. Полевые работы по картированию проводили Васильева А., Владов В., Ощепков А., Васильева В., Пронин В.

Как уже писалось [6,7,8], в огромном лабиринте Усатово-Нерубайских каменоломен, большинство районов, соединяются между собой. Разделение на районы, конечно условно, но достаточно обусловлено и традиционно. Как и в других сферах, разделение на составные части, необходимо, так как без детализации, невозможно хорошо понять целое. Район ЗК-4, являясь самым северо-восточным районом этого огромного лабиринта, имеет соединения только с районом ЗК-6. Но соединяется он с ним многими выработками, что видно на прилагаемой схеме

Сейчас попасть в этот район можно либо по выработкам из соседнего района «Махно», либо через пару сохранившихся входов с северного склона балки. Но больших входов, куда могла заезжать машина, уже нет и в катакомбы надо заползать через небольшие лазы.

Уничтожение входов в катакомбы, процесс повсеместный и необратимый. Растёт население, в пригородах увеличивается площадь застройки. Все мало-мальски пригодные для этого участки используются. И как следствие, в процессе освоения участков, входы в подземелья уничтожаются. Ну а склоны балок и любые ямы в пригородах, просто засыпаются мусором. так как вопрос с вывозом его, далеко не решён. Так что не далёко то время, когда входы в огромные одесские катакомбы станут большой редкостью, как в Киеве и Харькове.

Катакомбы «Лаптия» расположены под самой северной частью Нерубайского, примерно в районе перекрёстка дорог на Великую Балку и на Нати. Входами в них служили многочисленные штольни, с северного склона балки, в которые заезжали конные повозки — биндюжки.

Район ЗК-4, вытянут с запада на восток на 580 м, а севера на юг на 250 м. Его выработки, древнейшая часть района, тянутся вдоль склона балки на 240 метров, полосой имеющей ширину всего 40-60 м. Границами района, с южной стороны служит балка, с юго-западной и западной, район «Махно». С остальных сторон находятся не выработанные целики. Протяжённость выработок района 6,9 км, объём 46 тыс. метров кубических. Возможно какие-то небольшие участки выработок, отрезанные завалами, мы не наши и не обследовали, значит у будущих исследователей, могут быть открытия.

Кровля выработок, в самой северной части, находится на глубине до 15 метров от поверхности. Заложены выработки в пласте обычного одесского пильного известняка мощностью более 5 м. В привходовой части есть выработки высотой 3,5-4,0 м. На этом же участке, в выработке высотой 2 м, пройден шурф вниз, глубиной не менее 2-х метров. И в подошве шурфа и в кровле выработки над ним, находится пильный известняк. Подошва выработок, находится везде, примерно на одних отметках. Так что. мощность пласта не менее 5-6 м. Да и по данным геологоразведочных работ 1958 года, мощность пласта пильного известняка, на Нерубайском месторождении, колеблется от 4,0 до 7,8 м и составляет в среднем 6 м [11]. Так что всё совпадает.

Карстовые полости в известняке — небольшие каверны и закарстованные трещины, встречаются редко. В этом районе тоже обнаружены древние палеокарстовые воронки заполненные бурым суглинком. Диаметр одной из них достигает 3,5 — 4,5 м (это в кровле выработки). Всего здесь найдено 3 палеоворонки, аналога полостей известных в районе ЗК-17 — «2 магазин». Но палеонтологических находок — костей древних животных, в них не найдено.

В выработках, в известняке было найдено 2 обломка кристаллических пород. На обеих образцах виден известняк с отпечатками ракушек, плотно сцементированный с кристаллической породой, так что, то, что эти обломки выпилены из понтического пильного известняка, не вызывает сомнения. Первый образец, по определению канд. геол. наук минералога В.Н. Кадурина, является выветрелым гранатовым гнейсом. Такие породы характерны для Днестровско-Корсунского кристаллического блока (Винницкая обл.). Образец имеет угловатую форму, размеры его, примерно, 7 на 7 на 6 см. Цвет тускло-розовый.. Второй образец, является сильно выветрелым джаспелитом (криворожской железной рудой). Размер обломка (плитки) приметно 16 см на 9 см, толщина плитки 3-4 см. Цвет серый. Эти обломки, как и все подобные, принесёны речными льдами с севера 5 млн. лет назад. В море, льдины таяли и куски кристаллических пород оказывались в типично морских отложениях, в последствии превратившихся в понтический равномерно сцементированный (пильный) известняк

Подземная разработка пильного известняка началась на этом участке, видимо, в 1870-х годах, а может и немного раньше. Исторических документов по периоду разработки каменоломен этого района, мы не знаем, хотя они несомненно существуют. Всё основано на методах подземной археологии [1,5]

Первые, совсем небольшие каменоломни начинались из естественных выходов известняка, и сначала развивались вдоль склонов балки локально, не соединяясь между собой и не уходя вглубь массива известняка более, чем на 25-30м. Их было здесь 6-10. Вероятно, этот первый участок представлял собой нечто вроде общественных каменоломен, где обитатели жилищ добывали камень, работая на себя и обживая отработанные штольни, либо они заселили покинутые ранее пространства [10], а камень добывали по соседству, в двух восточных добычных штольнях, соединив впоследствии всё в единый лабиринт. Видимо это был побочный сезонный промысел, каждый резал для себя, для продажи, в своей «персональной» каменоломне. Отсюда небольшие размеры и множество входов.

Первоначальных штолен на сегодняшний день сохранилось 5, в трёх из них были оборудованы жилища, две восточные штольни использовались исключительно для добычи. В одной из них мы и нашли дату «1876». Она выполнена «по старинке», выбита на стене штольни недалеко от входа, взята в прямоугольную рамку и побелена извёсткой. Это указывает на то, что она, скорее всего, имеет отношение к жилищам, такой же известковой побелкой покрыты стены жилых помещений. Излишек побелки могли использовать для того, чтобы «украсить» дату. Из исторических документов нам известно, что в с. Нерубайское было много аналогичных подземных жилищ [3]. К сожалению, все подземные жилища района Лаптия были разобраны в дальнейшем в результате последующих работ, а на сегодняшний день ещё и сильно разрушены и из-за этого проследить их устройство в деталях невозможно.

Сейчас это привходовой участок района ЗК-4, вытянутый вдоль склона балки (участок I). Эти каменоломни, как и другие подобные в этих местах, разрабатывались на протяжении большого промежутка времени, десятки лет, даже в 1950-х. За счёт дорезки целиков и получилась такая сложная, в плане, форма выработок. Первичные каменоломни имели в плане, гораздо более простую форму. Привходовая часть района сейчас сильно изменена, выработки здесь заилены, много обрушений, дорезок, поэтому найти здесь, что то и определить по ним, что либо, трудно.

Потом, в 1880-х годах, с образованием в Одессе горного округа и введением горного надзора, наступил следующий этап разработки, когда для этих целей начали давать в аренду земельные участки. Видимо тогда появились частные каменоломни со входами через стволы, например в районе пр. 11, где сохранились штейгерские нд. 1888-89 годов. Этих шахт было 3. Примерно тогда же (выработки 1891-95 годов), началась отработка и через штольни старых мелких каменоломен в западной части привходового участка.

В глубине района, далеко от выходов-штолен на склоне балки, найдена дата «1887 год». Самая старая дата этого этапа. Сохранилось несколько производственных надписей по этому этапу, например «1893 года брали бутъ на ледникъ». Этот этап продолжался до 1917 года. Добыча шла и через шахтные стволы и через штольни, что было удобнее и следовательно, дешевле, так как камень биндюжками вывозили прямо от забоев на поверхность, а в стволовых шахтах, его надо было перегружать на подъёмник, а подъёмники были маломощными, приводимыми в движение лошадьми, поднимали за раз, мало камней. примерно 8 штук.

После окончания «смутного времени» — революции, интервенции и гражданской войны, когда снова началось строительство, здесь, видимо, опять началась добыча камня, но в очень небольших объёмах, так как мы не видим дат 1920-х годов (но на сопредельных участках ЗК-6, есть дата 1927 год). После постановления советского правительства в начале 1930-х годов, об увеличении добычи стенового камня (пильного известняка) на Украине, масштабы добычи везде увеличились. Добыча тогда, велась в дальних частях района, на внешних контурах шахтного поля. Видимо к тому времени, уже существовало единое шахтное поле, образовавшееся в 1910-16 годах. Выработки 1931-32 годов фиксируются в северной части района. Но объёмы добычи, хоть и возросли, оставались небольшими. Разработка пильного известняка продолжалась до самого начала войны, в июне 1941 года. Сохранились даты «22/V 41 г.», последних довоенных маркшейдерских замеров (Замеры обычно делались раз в месяц). Таких дат, с подписями, на небольшом участке. найдено несколько. Наверное, это дата месячного замера или контроля. Через месяц, подобное мероприятие, по понятной причине не состоялось, а дальше, было вообще не до замеров.

Несмотря на то, что Одесса в это время находились в оккупации, скорее всего, в небольших объёмах добыча всё же велась, потому что даты 1942 г. зафиксированы также и в других районах катакомб, например, в Ильинке, Кривой Балке, Холодной балке. Судя по находке, Е. Мищенко, надписи «Остаток на вых.1942», добыча камня возобновилась в 1942 году, видимо после лета, когда в Нерубайском прекратилось партизанское движение. Процарапанная дата «1943 г.», вероятно, имеет отношение к посещению катакомб, цель которых нам неизвестна. Дата расположена в совсем близко к выходу, да ещё и посередине большого широкого зала. Скорее всего, это кто-то из местных жителей собирал камень или бут для хозяйственных нужд.

Самый северный участок выработок разрабатывался и дорезался в разное время, на протяжении многих лет. На подходах к нему, в боковой выработке, найдена процарапанная дата «8/ХII 1945». Видимо это дата возобновления горных работ в этом участке каменоломен, или дата осмотра выработок, перед началом горных работ. Там же найдены горняцкие даты 1931 и 1932 года. Находятся они в западной и центральной части участка (это II-й участок района). Горные работы, несомненно, подошли туда с запада, из основного района выработок. Потом горные работы прекратились, промежуточных дат не найдено, и возобновились в 1941 году. Была продолжена проходка в восточном направлении. Так как стоят даты «22.V.41 г.», то разработка началась весной, наверное в марте-апреле и закончилась с началом войны. Целью работ, наверное, было вскрыть старую шахту расположенную на пр.11. С юга, из старых привходовых выработок, тогда же, в 1941 году, начали проходить выработку, в этот же участок, наверное на соединение с ним, что бы иметь более короткую откатку. В начале этой выработки (вырезанной ещё пилой) есть нд. «Хот открылся 1941 год 2 дня …».

Следующие по хронологии даты, в выработках северного участка «1947 и 1948 годы». Этих дат, особенно 1948 горда, много. Тогда вскрыли выработки старой шахты на пр.3/8 и прошли самую северную выработку этого участка, опять же в сторону старой шахты. Тогда же был пройден грузовой шурф (пр.6) и соединение выработок, потеряло свою актуальность, тем более, что территория, расположенная южнее, уже застраивалась. Потом опять перерыв, и появляются даты «1951 и 1953 года» Шла дорезка и прошли самую южную выработку 2-го участка, расположенную всего в 13-14 м от выработки 1941 года, проходимой с юга.

Даты «1954, 1956-1958» относятся, видимо, к вывозке бута из этих выработок. На последнем этапе эксплуатации этих каменоломен, а они тогда назывались шахта «Нерубайская 4а», продолжавшемся до 1959 года (в 1958 году, она ещё работала, о чём свидетельствует сохранившаяся надпись), шахта использовалась как запасной выход и из неё вывозили бут. Но в привходовом участке, в выработках 1890-х годов делали дорезку по кровле и целикам, так как там срезаны надписи и рисунки. Перед устьем штольни, тогда была большая площадка к которой, сверху был устроен съезд и подходила грунтовая дорога. Устье штольни шахты «Нерубайская 4а», легко вычисляется по сохранившемуся плану 1950-х годов. Но наш большой главный вход 1970-х годов, не был входом в шахту «Нерубайская 4а». Штольня находилась западнее и к 1971 году была уже засыпана или полузасыпана. Существовали входы и в самом конце балки, у дороги. Сейчас там всё завалено и заилено.

Во время первых обследований в 1970-х годах, почти все выработки района были в хорошем состоянии. Завалов почти не было, они были только в старых привходовых выработках. Выработки были сухие, чистые. В 1980-90-х годах, в выработки стали интенсивно поступать поверхностные воды из провалов расположенных с западной стороны шоссе. Видимо, это периодически продолжалось до 2013-18 годов, когда провалы и выработки под ними были наглухо забиты грязью и камнями и поступление воды и ила в выработки прекратилось. В этот период, во многих местах произошли обрушения, в других местах, нижняя часть выработок, на расстояние примерно 150 метров от входов, была заилена на разную высоту, чёрной грязью. На участке длиной 50-70 метров, центральный ход, по которому когда-то ходили от входов в глубину района, стал высотой 0,6-0,8 м, вместо привычных 1,7 — 1,9 м. Всё остальное заполнено грязью (илом) уже высохшей, плотной, но всё же остающейся грязью. Уютная тёплая небольшая база «приют «Косточка» около колодца с чистой питьевой водой, стала мерзкой грязной коморкой. Колодец, естественно тоже стал грязным, хоть вода в нём есть.

Появилось большое обрушение на центральном ходе района (пр.12). В привходовом участке были завалены многие входы и появилось много обрушений. И только в дальней части района, больших изменений не произошло. Так что в ближней части района, всё изменилось, и того, что видели первые исследователи, уже не увидеть. Так меняются со временем катакомбы, особенно когда в них попадает вода.

В 2009-2012 годах, бывая в этом районе, автор фиксировала, что привходовой район выработок находится в плохом состоянии, много обвалов, некоторые участки сильно заилены и подтоплены. Иногда вода текла прямо по центральному ходу.

Ниже даётся описание этого района на момент его изучения, осень 23 года — зима 24. Повторимся, что район «Лаптия» состоит из нескольких каменоломен, разрабатывавшихся и дорабатывавшихся в разное время.

Основной вход в каменоломни представляет собой старую штольню 19 века, забетонированную в конце 1970 — начале 1980-х годов. Потом, на контакте между бетонной стенкой и известняком, был пробит лаз по известняку и доступ в выработку, снова был открыт. Большинство других входов тоже были забетонированы, и потом, постепенно засыпаны, поверх бетонных стенок. Кроме основного входа, существуют, неподалёку, ещё несколько совсем маленьких лазов и один большой вход через провал. Возможно, это был колодец, так как форма провала слишком правильная и в верхней части, вроде, видны камни облицовки. Кроме этого, существовало минимум три сквозных водяных колодца и один шурф. Два колодца сохранились и сейчас. Колодец около базы «приют «Косточка» на пр. 13 и «Овальный» колодец на пр.2. Один колодец засыпан. Шурф — ствол небольшого диаметра, находился в глубине района (пр.6). Он чем-то перекрыт сверху, но судя по современному мусору под ним, его периодически открывают.

Все катакомбы района ЗК-4 можно поделить на 3 участка, а те, в свою очередь делятся на более мелкие. I -й восточный участок самая старая часть района ЗК-4, хотя дорезки здесь продолжались до 1959 г. Сейчас здесь находится основной вход-лаз, в катакомбы «Лаптия». Здесь же находятся засыпанные и заваленные сейчас входы-штольни, шахты «Нерубайская 4а». Из западной части этого участка и поступает основное количество воды и грязи (пр.7). На материалах П. Лавренко, там показана провальная воронка. Видимо это и есть, старинный «Федосеев» выезд. Этот участок состоит из совсем маленьких каменоломен, соединённых в последствии между собой и с основной, более молодой частью района. К западу, расположен небольшой участок более молодых выработок 1890-х годов. Эти выработки, очень сильно заилены. Соединяются они со старыми восточными каменоломнями всего одним ходом-сбойкой пройденным в 1909 году, тогда, когда здесь и возник единый лабиринт каменоломен. В северной части старинных выработок I-го участка находится интересная выработка 1941 года, о ней уже упоминалось выше (пр.3). Она резко выделяется на общем плане. Начало её обычная — тупиковая выработка, пройденная пилой. Но дальше идёт выработка, пройденная каким-то ударным инструментом — ломом, кайлом, киркой? Потом, выработка снова переходит в пиленную пилой. Детальное обследование этих выработок, сделанное Владовым В., показало, что они тупиковые. То есть, это не сбойка. Получается, что из обычного тупика, совсем другим, не традиционным способом, прошли выработку длиной 15 м, а дальше опять начали пилить пилами. Было это весной 1941 года. В конце выработки находится стоянка 1941 года. Если судить по плану, шли на соединение с выработками, расположенными севернее. Но те выработки, большей частью, пройдены после войны. Получается, что хотели выйти на новый участок работ, к какой то, известной тогда, старой стволовой шахте. На каком-то участке, был очень плохой, например, трещиноватый камень и там, просто прорубались через него. Или решили применить новую технологию проходки, решив, что так будет быстрее; или, так решил начальник. Во всяком случае, участок выработки длиной 15 метров был пройден так. А потом, камень опять начали резать пилами. Война не дала докончить работы, а после войны, надобность в сбойке отпала, так как в тот участок прошли шурф с поверхности и камень стали поднимать наверх, через него

II-й северный участок разрабатывался с 1931 по 1953 годы, точнее в 1932 году, 1941 году, в 1951 и немного в 1953 году. Горнотехническое состояние выработок здесь, гораздо лучшее. Система отработки и сами выработки, более правильные. Целики, хоть и бесформенные, но большие. Дорезок целиков, здесь не было. Здесь расположен один из входов в этот район катакомб, шурф круглого сечения диаметром метра полтора (пр.6). В северной части этого участка, находится сбойка с какой-то старой стволовой шахтой. Её ствол завален и есть ли за ним выработки, мы не знаем (пр.11).

III-й участок района ЗК-4, самый большой. Он расположен в центральной и западной части района, до границ с районом ЗК-6 «Махно». Выработки, в плане, имеют более правильную форму. Крупные обрушения кровли, единичны. Большой глыбовый завал образовался на перекрёстке выработок в 1980-х, там, где ничего его не предвещало (пр.12). Все соседние выработки в хорошем состоянии. В этом участке, находится очень широкая выработка, шириной 6,0 м (пр.14). Здесь произошли обрушения больших плоских глыб, Но образования обвального купола, что должно было случится теоретически, не последовало. В основном выработки на этом участке, высокие 1,8-2,1 м. Бута много, камень был трещиноватый. Этот участок отрабатывался в 1880-х годах, 1890-х и в начале 20 века, двумя частными стволовыми шахтами. В 1890-х годах, отработка велась и через штольни, находящиеся на 1 участке Второй этап наступил в начале 1950-х годов, с 1951 по 1953 годы. В результате этого, здесь образовались, как бы 2-х ярусные выработки. Суть этой дорезки заключается в том, что по уже готовым, существующим выработкам, двигаясь от центральных ходов к тупикам, в кровле вырезались блоки камня. То есть, у уже существующей выработки увеличивали высоту. Видимо так было легче, чем резать совсем новые выработки в массиве известняка. Мощность пласта пильного известняка позволяла добывать над уже существующими выработками ещё 2 и более метра известняка. Нижние, старые выработки были крепкие, в хорошем горнотехническом состоянии, с хорошими подъездами по ним биндюжков. Всё это способствовало распространению здесь этой технологии. В процессе работ, нижняя выработка почти до кровли заваливалась. по мере продвижении верхней выработки, отходами камнепиления. Сейчас, идя по выработкам 1950-х годов, высотой 2-2,5 м, мы видим в нижней части, лазы высотой 0,4-0,7 м, ведущие в сохранившиеся небольшие участки нижних выработок. Вывозка блоков из верхних выработок производилась через штольню 4а. Вся вырезка блоков, за всё время существования каменоломен этого района, проводилась вручную. Откатка всегда была конная.

В кровле выработок иногда видны устья скважин. Часть из них старые (какого времени неизвестно), пройденные снизу-вверх, из уже существующих выработок, что видно по зарубкам в стенках выработок под скважинами, в которые вставлялась упорная доска, которой давили бур. Назначение этих скважин, не ясно, возможно их бурили для уточнения или контроля совмещения плана выработок с поверхностью. Канализационных современных скважин, в выработки, пробурено пока немного. В выработках найдены следы геологоразведочных работ 1958 года, когда разведывалось Нерубайское месторождение пильного известняка, между Нерубайским и Фоминой Балкой. Это шурф в подошве выработок, глубиной до 2-х метров с рассечкой внизу (единственный реальный нижний ярус длиной всего несколько метров, расположенный чуть севернее пр.1). В других местах, это шурфы (или ниши) выпиленные в кровле выработок по пильному известняку. Из одного из них пройдена скважина снизу-вверх.

Как и для других каменоломен, разделяем историю этого района на несколько периодов. 1) Разработка каменоломен от возникновения их здесь и до окончания добычных работ, 1870-1959 год. 2) Революция и Гражданская война 1917- начало 1920-х годов. 3) Вторая Мировая война 1941 — 1944 год. 4) Послевоенная история 1945 — современность.

Первый период — развитие каменоломен, уже описан. Здесь мы упомянём только находки относящиеся к этому периоду, сделанные в катакомбах.

Находки по первому периоду скудные, больше эпиграфических свидетельств, а находок относящихся к этапу до 1917 года, совсем мало [2]. Несколько битых клеймённых стёкол, от керосиновых ламп, дореволюционного периода, найденных в дальних участках района; разбитые квадратные бутылки (штофы), объёмами 0,25л и 1/4 ведра (около 2,5л); на основных откаточных ходах, с помощью металлоискателя, были найдены 3 царские монеты номиналом 20 коп и две по копейки и дореволюционная медная пуговица «грибок» с цифрой «69» на ней. И это всё. Разбитая бутылка от пива «Солнцебахеръ» и целая бутылка дореволюционного производства, были найдены недалеко от открытого шурфа, и сейчас использующегося для выброса мусора. В глубине района найдена латунная нижняя часть керосиновой лампы — ёмкость для керосина, явно дореволюционного производства. Но её явно принесли в 41-44 годах. К более поздним этапам относятся хорошо сохранившаяся большая камнерезная пила и лом, обломок камнерезной пилы, найденные в глубине района; напильники для заточки пил и сгнившие деревянные мерные палочки, служившие эталонами для выпиливаемых блоков камня, часто встречающиеся в бутовых стенках; металлические клинья (2 шт.) и стальные подкладки под железнодорожные костыли, которые использовались в помощь клиньям и вместо них; жестяной сосуд для заправки керосином ламп; сломанная керосиновая лампа типа «Летучая мышь», послевоенного производства (1953 год, Ленинград); какая то массивная железная деталь от биндюжка — конной повозки для вывоза камня; около шурфа найден кусок стального троса с петлёй, с помощью которого поднимали наверх камень; остатки керосиновых ламп разного времени, ржавые жестяные нижние части (ёмкости для керосина), битые стеклянные нижние части — явно советского периода, найденные в разных участках района; в привходовом участке найден защитный сетчатый колпак от электролампы, видимо от освещения входа в шахту. Все находки сфотографированы, местонахождения их отмечены на схеме и в примечаниях к ней.

2 период. По устной информации члена ревком Н.Д. Голубенко [12], (ст.46-49), подпольный большевистский ревком в 1918 году базировался в катакомбах «Махна» (вход — выезд «Махна»). Заходили в катакомбы ревкомовцы, через «Цыганский» выезд, в направлении выезда «Махна». На этом участке, в 1918 году было 4 основных входа в катакомбы. Выезд «Махна» — это засыпанная сейчас штольня, бывший главный вход на «Махно» (ЗК-6). Выезд «Лаптия» — штольня, тоже засыпанная сейчас, в район «Лаптия» (ЗК-4). «Федосеев» выезд, в 1967 году он был уже засыпан, и видимо, давно. Находился он около выезда «Махна», за дорогой, западнее (см. схему). «Цыганский» выезд находился выше по балке, с той же стороны где и выезд «Махна». Кроме выезда «Лаптия» всё это относится к району «Махно». Здесь, в балке, судя по схеме, где-то в районе ЗК-50) был бой с петлюровцами (по другой записи с белогвардейцами [12]. Хата Ивана Клименко, с колодцем в катакомбы, находилась восточнее дороги (сейчас улицы Центральной), в сторону перекрёстка с улицей Педагогической, ведущей к Киевскому шоссе. Находок по этому периоду не много, но они достаточно интересные. Редкая находка была сделана в забое, где было найдено много боеприпасов, 72 — винтовочных патронов и гильз, начала 20 века, то есть, периода Гражданской войны. 14 патронов германские к винтовке Маузера выпуска 1914-1916 года, австрийские к винтовке Манлихера, русские к винтовке Мосина. Среди патронов, хорошо сохранившийся винтовочный патрон, выпущенный Тульским оружейным заводом во 2 квартале 1919 года. Здесь же, горевшие и взорвавшиеся при этом, патроны и винтовочные пули (6 шт); 36 гильз и 22 обломка гильз к таким же винтовкам, французской системы Лебель и японской системы Арисака. В единственной гильзе Лебель почему-то пуля вставлена внутрь гильзы и забита так, что разорвала оболочку гильзы. Среди 72 винтовочных патронов и гильз, найден всего один пистолетный патрон (от Браунинга) с мельхиоровой (или никелевой) пулей. На патроне хорошо видна приставшая солома (сено). Это свидетельствует о том, что здесь была стоянка, люди здесь жили и спали. Патрон был потерян и его потом не нашли. Наверняка, пистолеты и патроны к ним, были у скрывавшихся здесь людей, дефицитом, поэтому патрон всего один, а винтовочных 72.

Место это находится около перекрёстка старых централок, в тупиковой выработке. На этом участке, в начале 1950-х годов, шла дорезка выработок по потолкам, и эта выработка, тоже дорезалась. Но до самого забоя, дорезка не дошла. Там сохранилась выработка вырезанная в конце 19 века или начале 20. До этого забоя вся старая выработка завалена отходами камнепиления и обрушениями с кровли выработок 1950-х годов, а этот небольшой участок, включая дно, сохранился. Здесь и была сделана эта находка. В одном из углов сохранившейся тупиковой выработки («комнаты»), под потолком, набито много металлических предметов треугольной формы. Конструкция похожа на вешалку, но забитые в стенку металлические уголки расположены близко друг к другу и их слишком много. Эти треугольные куски металла, лежали и на дне выработки. Есть вариант о крепеже обивки стены каким-то материалом. Возможно оббивался этот угол тканью (брезентом), что бы не сыпалась каменная крошка со стенки. Такие места, в других катакомбах, известны, например, в Кривой Балке. Есть и описания подобного, для подпольной типографии, где в период интервенции печаталась газета «Ле коммунист». Там потолок был оббит брезентом. По воспоминаниям ревкомовцев известно, что у них была печатная машинка и ротатор, на которых они печатали листовки. Но пишется, что они были в усатовских катакомбах. Возможно, первоначально, их хотели установить в нерубайских катакомбах (или они там и были). Видимо здесь, брезент, либо не стали натягивать, либо быстро сняли. Он не сгнил, и поэтому следов на стенах, не осталось. Его и не сожгли, иначе была бы копоть. Под этим местом, на полу были найдены кусочки стальной проволоки и остатки от металлической коробки (консервы?). В жилом помещении сохранились две нары – лежанки (французская гильза и патрон от Браунинга, были найдены на нарах). Вход на стоянку перекрывала баррикада, однако на момент обработки стоянки, она бала полностью разрушена во время дорезки камня в 1950 -х гг. Несколько гильз от Манлихера, лежали около нар, отдельно от горевших и взорвавшихся боеприпасов. Видимо из австрийской винтовки стреляли в сторону стенки перегородки. Речь идёт. конечно не о подземном бое, а просто о стрельбе. Такое на подземных стоянках 41-44 годов, встречалось неоднократно.

Ни надписей, ни рисунков, на стенках, здесь нет. Вообще, эпиграфических памятников, относящихся к этому периоду, в ЗК-4, не обнаружено. В выработках района ЗК-6, пограничных с районом ЗК-4, расположенных всего в 12 метрах от границы районов, в узкой сбойке, было найдено 7 аналогичных патронов (Маузер – 6 шт, английский Ли-Энфилд – 1 шт). От основной стоянки, где нашли такие же патроны, это всего в 45-50 метрах, по выработкам. Эти патроны, несомненно, потерял кто-то из людей, находившихся на стоянке. Возможно, большого соединения выработок тогда не существовало. Или по каким-то причинам, человек обходил его по сбойке, и там, в узости, потерял патроны, которые носил в карманах. Место это малопосещаемое. Когда патроны нашли, они просто лежали на дне сбойки, не будучи, даже засыпаны.

Кроме этих находок, отметим находки австрийской винтовочной гильзы 1913 года (Манлихер), сделанную в привходовом участке выработок, в самой их дальней части, на северном контуре и английской винтовочной гильзы (Ли Энфильд), в том же участке выработок, но ближе ко входам, а так же двух английских винтовочных гильз 1917 г, найденных там же на централке. Однако они находились на бутовых стенках и, видимо, были принесены кем-то с места, где они были первоначально найдены.

Принадлежность людей находившихся на стоянке, где найдено много боеприпасов, к какой то определённой политической группировке, установить не удалось. С одной стороны, её можно связать с подпольным ревкомом. Но он базировался в катакомбах этого участка в 1918 году, а среди боеприпасов был найден винтовочный патрон производства Тульского патронного завода, выпущенный во 2 квартале 1919 года. В это время в Одессе была советская власть. Белогвардейский десант захватил Одессу только в конце августа 1919 года. То есть, в 1918 году, у ревкомовцев не могло быть боеприпасов производства 1919 года. Так что более вероятно, что эта не стоянка большевистского ревкома, а следы какой-то антибольшевистской (или криминальной) группы 1920-21 годов.

3 период. В общем виде, события лета 1941 — весны 1944 года, связанные с этим районом катакомб, представляются так. Когда началась война и фронт начал подходить к Одессе, здесь, как и в других катакомбах, могли организовывать бомбоубежище. Находилось оно, видимо, там, где сейчас «Мемориальные залы», и в 1950-х годах было большей частью уничтожено, во время дорезок. Оно было небольшим и, наверное, почти не использовалось, так как следов большого убежища, не найдено. Потом, во время обороны Одессы, здесь прятались от бомбёжек и артобстрелов люди, видимо местные жители (судя по отсутствию находок предметов «городского обихода»).

Кто мог находится в убежище, не ясно. Там везде было много входов в катакомбы, и жители, вероятно прятались в ближайших к домам выработках (как это было когда началась война 2022 года). Для того чтобы здесь прятались от бомбёжек и артобстрелов, городские жители, объект находился слишком далеко от города. Что бы здесь прятаться, здесь же надо и жить. Видимо, как это описано в книге В. Гридина «Парты под землёй», городские жители жили в селе по хатам, а прятались в убежище [8]. Данных свидетельствующих о времени пребывания под землей не было обнаружено (обычно это календари, написанные на стенах).

Больших стоянок 1941 года, здесь не найдено, в отличие от соседнего района «Махно». Но небольшие стоянки, всё же есть. На многих из них, на дне видно сгнившее сено. Сейчас (на 2023 год) все стоянки сильно перекопаны любителями. На центральном ходе, в 240 метрах от входа — центральной штольни (140 м по прямой), фиксируются остатки стоянок, расположенных прямо вдоль хода. На них, металлоискателем были найдены винтовочные гильзы к винтовке Мосина – 13шт. Здесь же нашли большое количество советских довоенных монет, две немецкие монеты выпуска 1942г, румынскую монету, советскую каску. На одной из стоянок есть отгороженный тупик где держали скотину. В стену и пол вбиты стальные штыри, по углам находиться сгнивший навоз. Здесь же нашли 3 гильзы к винтовке Маузер румынского производства и пару советских довоенных монет. Стоянка сильно перекопана, на полу видно сгнившее сено.

Явных дезертирских стоянок, здесь тоже не выявлено хотя, наверное, дезертиры здесь были. На дезертирские стоянки похожи два жилых помещения в разных местах района. Первая «комната» в длинном одиночном тупике (1 участок, пр. 3), вторая «комната» с лежанкой возле стенки, находиться на северном контуре этого же участка. В этих помещениях больше всего было найдено гильз и патронов, остатков ремешков и другой амуниции, что можно связать с нахождением здесь одиночных военных в 1941 году, то есть, вероятнее всего, дезертиров. «Комната», расположенная прямо возле входа в выработки (пр.1), где найдены аналогичные находки, не подходит для укрытия дезертира, так как она находиться прямо на входе и легко доступна. Здесь найдены обойма со стальными меднёными патронами, 3 патрона россыпью и 2 гильзы к винтовке Мосина. Тут же, на перекрестке, были найдены гильзы и патроны к пистолету ТТ (15 шт), разбитые бутылки и разный бытовой мусор. Всё это датируется 1941 годом. Похоже на пост, но это далеко от штольни — входа в бомбоубежище,160 м. Хотя, с другой стороны, по поверхности по тропинке, летом — осенью, это совсем не много. Так, что большая вероятность, что это могло быть караульное помещение при подземном бомбоубежище или при каком-то другом, незначительном охраняемом объекте. На кровле, над лежанкой, здесь выкопчено несколько крестов-оберегов.

С началом оккупации, партизан и подпольщиков здесь не было, так как никаких упоминаний об этом в советской истории нет.

Весной 1944 года выработки тоже использовались как укрытие, и тоже в незначительных масштабах. Основным доказательством, что это стоянки весны 1944 года, служат находки на них немецких монет 1942 года и румынских монет. В общем то, наверное, большинство стоянок двухслойны — лето-осень 41 года и весна 44 года.

Находок по 3 периоду сравнительно много, но гораздо меньше чем в других районах. Это разные битые и целые стеклянные бутылки; трапециевидные пузырьки от одеколона; небольшая стеклянная баночка от какой-то мази; битая посуда, латунная, уже упоминавшаяся керосиновая лампа на подставке, какими обычно пользовались в домах, а не в шахтах. Из предметов вооружения и снаряжения, найдена сильно побитая осколками советская стальная каска (в небольшом навале бута на централке, её видимо принесли дети); примерно здесь же, в районе Т. 12 М, найдено около 20 советских винтовочных гильз и 2 пули, а в глубине района ящик от русских винтовочных патронов «цинк»; хвостовик (стабилизатор) он немецкой зажигательной авиабомбы.

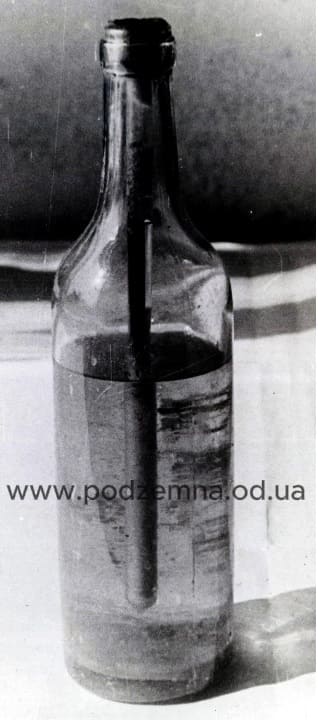

Из ранее сделанных находок, относящихся к военному периоду нужно отметить целую снаряжённую бутылку с горючей смесью (видимо просто с бензином) со вставленным в неё воспламенителем, найденную в марте 1974 г. Голощаповым А. около Т.130д. Это единственная зажигательная бутылка, найденная в одесских катакомбах. На стоянках были найдены: 2 детонатора к гранатам РГ-33; пустая граната РГ-33 и оборонительная рубашка к ней; 2 противогазные коробки; 10 русских винтовочных гильз, трассирующая пуля (Васильев В. Пучков И. 1974), две трёхлинейные винтовки (автор 1971). Найдены они были в самой дальней части района, но совсем рядом с централкой, в боковой нише. Затворов в них не было, не было и деревянных частей. Видимо их принесли туда и оставили после войны, или в конце её. Во всяком случае, отношения к партизанам, эта находка не имеет.

История 4 периода совсем проста. Хотя туристы и начали интенсивно ходить в катакомбы во второй половине 1950-х годов, но посещали они всего несколько известных им и пользующихся популярностью, районов. В Нерубайском это были, так называемые, экскурсионные катакомбы. Сейчас это район ЗК-3, «Музей». В другие Нерубайские катакомбы, они не ходили. До конца 1950-х годов, а может и даже до 1960 года, работала шахта»Нерубайская 4а». «Поиск» совершил свой первый выход в эти катакомбы «Махно» и «Лаптия» только в мае 1967 года. Видимо, как это происходило раньше и сейчас происходит, узнав о существовании этих катакомб, туда начали ходить и другие так называемые «левые», из бывших поисковцев, исключённых за всякие провинности из «Поиска». Ими и были оставлены нд. декабря 1967 — января 1968г. Но район их не привлёк. Вообще, такая публика, предпочитает ходить туда, где ходят другие, так веселее и интереснее. Так что район был мало посещаемым. После осени 1971 года, район привлёк внимание «Поиска», и, следовательно, тут же начал посещаться любителями. Входы-штольни в него забетонировали, судя по датам 1980-1981 год, оставленных любителями в глубине выработок, в конце 1970-х, так как потом следует большой интервал, пока не пробили новые входы. Самые знаменательные события 4 периода, связанные с этим районом, проведение здесь «Поиском» двух мемориальных походов посвящённых памяти В.А. Молодцова-Бадаева, в 1971 и 1973 годах. Больше, ни в одном районе катакомб, мемориалы не проводились дважды. Первый из них — V, проходил с 3 по 6 декабря 1971 года. Второй — VII, в начале декабря 1973 года. Но работы, в самом ЗК-4, не велись, на рабочие выходы уходили на «Махно» и в Фомину Балку. Это было крупное, организованное, подземное мероприятие, где встречались единомышленники. Всем подобные мероприятия, нравились. Где-то в глубине этого района, на стыке с «Махно», в первой половине 1970-х годов, проводились спасательные работы. Искали Игоря Сухобаевского и его товарища, подробности не запомнились, но надписи в выработках, которые можно связать с этими событиями сохранились.

Находок по этому периоду много, но они сейчас не интересны, это дела будущего. Но в одном из жилых помещений (баз) 1970-х годов, а может и более позднего времени (пр.9), была найдена серебряная запонка с натуральным камнем типа опала. Она была производства Уральского ювелирного завода, 1962 г., но в ней был «тайник» (?), то есть она открывалась и под камнем была небольшая полость. Попала эта запонка в катакомбы, конечно, случайно. Её нашли в отгороженной комнате, на каменном столе, где гуляла и распивала спиртное местная молодежь. Но что это за изделие, непонятно. Или это специзделие связанное со спецслужбами СССР, или что-то технологическое (просто такая конструкция запонки).

Бóльшая часть надписей и рисунков, обнаруженных в районе ЗК-4 – шахтёрские. Это связано с тем, что разработка каменоломен и другие горные работы периодически осуществлялись здесь, как минимум, с 1870-х по 1959 год.

Обнаруженные нами шахтёрские надписи можно разделить на 2 группы. В первую очередь, это производственные надписи. Они позволяют нам проследить развитие системы, периоды и характер работ. Вторая группа — непроизводственные. Эти надписи и рисунки интересны тем, что они отражают быт шахтёров, их мировоззрение, события и новости своего времени. Существует также третья, отдельная группа – надписи посетителей каменоломен. В этой группе наибольший интерес представляют надписи беспокойных исторических периодов, таких как революции, войны и прочее. Также эта группа даёт нам понимание того, в какое время каменоломни были доступны и работы в них не велись.

Надписи производственной группы района ЗК-4 выполнены преимущественно углём, охра встречается редко (охрой, как правило оставляли указания руководящие работники каменоломни – штейгеры, горные мастера и др.). В 1930-х годах появляется мягкий графит и постепенно вытесняет охру. Обычные шахтёры в основном пишут углём, графит начинают использовать с 1940-х. Крайне редко встречаются процарапанные и выбитые надписи. Нужно учитывать, что в 1950-х была масштабно произведена дорезка старых каменоломен и, вероятно, значительная часть ранних надписей была в результате срезана и утрачена.

В районе ЗК-4 обнаружены более 70 дат с 1876 по 1959 гг. Все эти даты шахтёрские, за исключением двух. Одна из дат 1941 года и 1943, вероятно, сделаны во время посещений. Возможно, что их оставили люди, которые ранее работали в этой каменоломне, а в военные годы просто прятались там. Такая плотность дат и довольно большое количество шахтёрских надписей позволила нам довольно точно проследить поэтапное развитие системы ЗК-4, описанное выше.

Массово на Лаптие надписи появляются после 1888 года. Это связано с образованием в Одессе Юго-Западного горного округа и соответствует общей тенденции. К сожалению, самый старый привходовой участок более всего пострадал от дорезки 1950-х годов и вывоза бута. Надписи и рисунки, которые сохранились, были сильно затёрты и почти не читаются. Сохранилась надпись охрой: «7/XII/90 Потолокъ бухти», далее строка неразборчиво. В некоторых местах сохранились подсчёты камня, которые и составляют большую часть производственных надписей этого участка.

Наибольшее количество старых надписей и дат сохранилось в северо-западных районах ЗК-4, где разработка каменоломен шла через стволы: «Иванъ 1891», «1893 года брали бутъ на ледникъ», «1895 года», нецензурная лексика и подсчёты камня, ещё подсчёты камня с датой 1898 год, «Поступилъ работать Андрей белоусовъ 1904 г 26 февраля въ суботу рана».

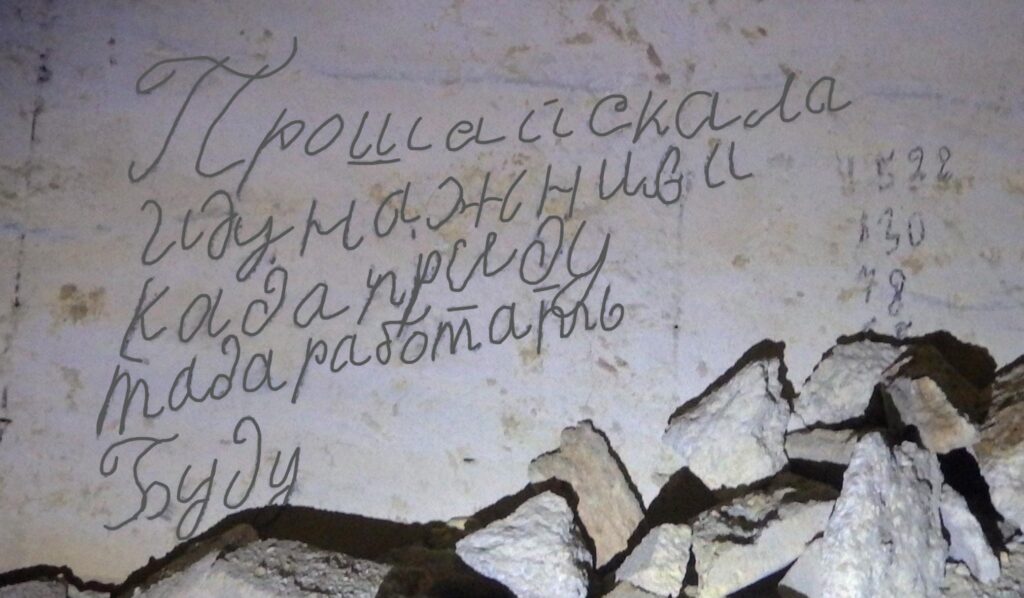

Условия работы были тяжёлые, вновь поступивший Андрей Белоусов оставил надпись: «Здесь рабочіє народъ работаютъ в дряне». Другая надпись: «ризал в жолезе…» тоже говорит о тяжёлом труде. Работали в каменоломнях самые бедные слои населения: «в старомъ припоре работалъ одинъ батракъ пришолъ суда…» далее неразборчиво. Очень интересна надпись, которая подтверждает, что жители сёл работали в каменоломнях сезонно, в холодное время года, а в остальное время занимались сельско-хозяйственной деятельностью: «Прошай скала иду на жнива када приду тада работать Буду», это район «Махно», но совсем рядом с «Лаптия». А на самом «Лаптие» надпись «Скала прошла Христосъ Воскресъ», которая даёт нам уточнение по времени, на ломке камня работали до Пасхи.

В то время как одни каменоломы жалуются на качество камня «дранна скала», имеется ввиду трещиноватая, плохой камень, другие, наоборот, хвалят «припоръ харош. Ну крепки». Всё это происходит в пределах одного участка примерно в одно и то же время. Возможно, действительно, камень разный, но, скорее всего, такие надписи отражают субъективное отношение каменоломов к своей работе. Кого-то всё устраивает, а кто-то вечно будет недоволен – качеством камня, тяжёлой работой, плохими условиями и низкой оплатой.

В северной части третьего участка, возможно, существовала общественная каменоломня. Мы обнаружили надписи, которые могут относиться к этому: «Здесь Нистой Потому Что припоръ занятъ» и рядом большой рисунок шахтёра с пилами и керосинкой, надпись на целике «Здесь работаютъ Сирожи».

К 1910 году северный и привходовой участки соединяются в единую систему ходом, в наши дни называемым «Зигзаг удачи», пройденным из глубины каменоломни для конной откатки. На этой откаточной централке встречаются даты 1908 и 1909 года, а также своеобразные указатели для навигации, повторяющиеся надписи «на дворъ», «в шахту», иногда снабжённые стрелками. Последняя датированная надпись этого периода работ находится на стыке участков: «1911 году здес трудилься тяжолих роботъ рески камні Соловіів».

Надписи 1930-х годов выполнены, как графитом «Нельзя брать 20/ІХ/32», так и красной охрой «Спустить потолок 26/ІІІ/32». Другие надписи 1931 и 1933 годов представляют собой даты с подписями, и относятся к ревизионным отметкам.

Возобновляется разработка только в 1941 году, локально на одном участке. Об этом есть надпись графитом: «хот одкрився 1941 год 2 дня». Ход плотно покрыт надписями и рисунками, но среди них нет ничего, связанного с работой в шахте. Неумелые, как детские, рисунки, ошибки и грубая речь характеризуют их авторов, как малограмотных. Судя по надписям, там работали всего 2 человека. Надписи выполнены вперемешку углём и графитом, в основном это какие-то карикатуры, ругательства и прочие глупости. Этим же «авторам» принадлежит серия новых навигационных надписей со стрелками: «ход на двор», «выход на двор», «вход в хату», «виход» и т.п.

В северо-западном участке встречаются надписи «22.V.41 г.» с подписями. Это даты последних довоенных маркшейдерских замеров, о чём упоминалось выше.

В районе так же найдены ещё 2 даты 1941 года. Одна из них, выполненная графитом на «Зигзаге удачи», скорее всего сделана проходчиками и находится среди их навигационных надписей. Другая дата и соответствующие ей надписи сделаны розовым грифелем, вероятно, уже во время войны и с работой не связаны. Кроме даты мы обнаружили нарисованные этим же грифелем стрелки и надписи для навигации и надпись «Занято». Такого рода надписи часто встречаются и в других районах катакомб в местах, где прятались мирные жители. Таким образом они обозначали на будущее и как бы «бронировали» выбранное место. В районах стоянок встречаются даты «1941», выкопченные на потолке. На централке ІІІ участка найдена большая надпись «1945 года война кончилась победой советских войск».

Далее следует блок надписей периода 1946-48 гг. Что интересно, в это время продолжают использоваться старые единицы измерения: «Подпира аршин 31/Х 47», «Оставить 2 аршина пройти 4 аршинами 3/ІV 48». Видимо, после войны сказывается недостаток рабочих рук и к работе привлекаются старые горняки. Рабочие этого периода называют каменоломню по-старому «скала», «в скале», эти надписи часто встречаются в подсчётах камня.

Самое же большое число надписей сделано с 1951 по 1960 годы, отсутствует только 1952 г. Особенно много надписей этого времени касается выборки и вывозки бута на поверхность. Работы эти проводились там, где была закончена добыча камня, то есть, в старых выработках. Работали, видимо, поодиночке и без контроля (так было и в 1970-х годах, когда из старых выработок, вывозили бут старики на лошадях). Вот у них и было время писать на стенках: «1955 г. выбирал бут Степаненко», «Здесь выбрал бут Андреев Л.И. в 21/VI 1956г». Есть и более интересные надписи: «1954 года Артель обедіний горняк витянув бутъ 7/VIII 54», в конце подпись. Название организации проводящей работы несколько искажено и слово «бут», как до языковой реформы 1918 года написано с «ъ» на конце. Вероятно, писал кто-то из старого руководства каменоломни, но не по привычке, а скорее в шутку. «Здес вибраль Бута Голищенко И.И. много тон на построение комунизма тяжолая каторжна робота», «Голищенко начал вибирать бут тружсь дни и ночи для построения коммунизма; «Нач шахты т. Дяченко … хороший начальник»; «Стипаненко хорош человек, но токо немного нервный», Про коммунизм это, конечно, сарказм. «И.И. Голищенко Гирой социалистического труда», это тоже сарказм. По другим надписям 1950-х годов нам известно, что Голищенко И.И. работал в каменоломне на протяжении всего этого периода. Голищенко — это известная шахтёрская династия из Нерубайского [9]. Фамилии представителей этой семьи встречаются в разных районах катакомб села с конца ХІХ века. Впрочем, выражение недовольства и жалобы на тяжёлую работу, как мы видим, тоже встречаются на протяжении всего периода работ в районе ЗК-4.

Другие производственные надписи 1950-х годов многочисленны и разнообразны. Значительная часть посвящена плановой добыче и соцсоревнованиям: «план на 10 дней августа 800 шт.» (это значит по 80 шт. в день, значит в каждом забое была своя норма вырезки), «План до конца года 1357 210% 14/ХІІ выполнено 37%», «Задание до 25 августа 780 шт.=150% в день 60 шт. Бабиенко соревнуется с Лебедевыми», «План обязательно июн м-ц 9 челов. 1300 шт.» и подпись, «План по соревнованию до конца года Нестурху 1600 шт.». Нестурх – фамилия, знакомая по каменоломням Фоминой Балки. Может, это тот человек, который писал там интересные надписи для потомков в 1925 году или его родственник. Ещё одна знакомая фамилия – Панченко – встречается уже в составе руководства шахты. Эту фамилию мы часто видим в каменоломнях Фоминой Балки, Нерубайского, Усатово. Возможно, это участник подполья в катакомбах в 1918-20-х годах и в 1944 году (по записям В. Юдина, он участник революционного движения в 1902-1920-х годах) [9], а, может, это кто-то из его родственников. По датам возможны оба варианта. «План на декабрь м-ц по выборам в местную власть» – тоже интересная надпись, приурочивающая повышение планового задания к выборам в местные органы власти. Ещё следует отметить, что, судя по надписям, руководство шахты было малограмотными людьми, что, впрочем, не удивительно.

Большое количество надписей отражают стандартные рабочие моменты: «Ход проверен 9-ІV-55», «Запрет Под хатой Бутенко», «закрепить кровлю 6/ІІ 58», «Т. Бабиеко припора не забивай. Кислов», «Здесь припор не работа…», «Кто позволил продолжат резат маломерниками»,», «…ачей (вероятно, казначей) будет в субботу утром нажимай», «Запретна зона», «Подв. колона 20/V 55», «Пускалъ потолок Дяченко, …» вторая фамилия неразборчиво, «Т. Бабиеко исправь драпак», «Подвесть колону и закрепить», «Здесь можно 14/VI 51», «оборвать кровлю 19/VI», «подложить колону 9-ІV-55» и т.п. Как правило такие указания даются руководством и здесь мы видим, что охра уже не встречается, хотя изредка всё ещё пишут углём.

Для периода 1950-х годов характерно также больше количество надписей, связанных с работой, но не всегда имеющих прямое отношение непосредственно к добыче. Их можно разделить на несколько групп. Часто встречаются стандартные памятные надписи, кто здесь работал: «Здесь работали труженики Заминский Е.Ф.», «19-4-57 г. здесь работал резал камень Г.Г. Дяченко с Заминским», » Пресман, Михайлов Фёдор, Степаненко, Андреев Л.И., Романчук М.Г., Голищенко И.И.». Переписка рабочих между собой типа: ««прыпор Занят просим – очистить немедленно каминь».

Надписи о количестве вырезанного камня, учёт «пятерик 200 2 марта. 180 — 3 марта, 20 буцов 6», «464 шт. 1 марта, 204 184 чист …взято 210 взято 26 брака». В подсчётах камня часто фигурируют «в скале» и «тяжка» (так называли одну ходку телеги с камнем на поверхность). Встречаются надписи недовольных самой работой, в которых много нецензурной лексики: «у цему припори х.. заробыш три по рублю и на х.. мелочи», «в єтом припоре я заробив 2 порублю і нах.. мелочи припор для еб..» и рядом рисунок голых женщин. Понятно, что если начальство было малограмотным, то рабочие тоже.

В конце работы шахты, здесь было плохо с дисциплиной, процветало пьянство. Возможно, шахта была уже второстепенная, и персонал здесь собирался соответствующий. «Прекратить пьянку на первом номере шахты И.И. Галищенко», «Маруся Последний рас предупреждаю прекратите пьянку зам. председателя …», «и с сильным похмельем надо похмелится тётя Фрося» (Фрося, судя по надписям, заведовала питанием шахтёров, на этой шахте), «Та… против Алкоголизма лекцию читает старший доцент Заминский», «Дяченко неправильно носит вино надо взят 2 л, а он взял 4 л, неправильно», «25/II 57 г (в рамке), «Закопёрщик алкоголизма рабочих нашей шахты 4б нач…Еф…», «Дед-наляй», ниже под чертой «Вите». «Долой пянку» и приписка «Ни, вси проти». Нигде больше в каменоломнях нет такого количества надписей про пьянство, да ещё и препирательство с начальством.

Есть и, скажем так, санитарные надписи, весьма актуальные для закрытых помещений, и тоже показывающие низкую дисциплину и отсутствие авторитета у начальства. «товарищи не сирите под ногами», «Товарищи если я узнаю кто серит и не закрывает заберу на лопату и принесу в забой», «кто писал тому х.. у хату». Большой рисунок курящего и гадящего чёрта. Это явно имеет отношение к санитарии. Начальник грозит найти тех, кто серит в неположенных местах, а рабочие рисуют чёрта, дескать это он. Рисунок моряка в бескозырке и надпись «товарищи не лейте под ноги воду» (возможно тоже касается санитарии в шахте).

Несколько разрозненных надписей отражают бытовое устройство работы в шахте и специфический юмор. «Кладовая закрыта…» далее несколько слов неразборчиво, поверх нанесены подсчёты камня, «столова криси не ходит», «опшая столо… повар тотя фрося …» уже упоминалась, вероятно, рабочих кормили. «Квартал проверен мин нет» в фигурной рамочке и под этой надписью, другая «Привет Панченко». Именно здесь, мы в 1971 году нашли разряженную румынскую мину. Видимо, это отголоски каких-то событий конца 1940-х годов, пугали или смеялись над своим начальником Панченко.

Религиозные надписи и символы в этих каменоломнях не так распространены, как в других районах катакомб. На стенах мы обнаружили более десятка крестов-оберегов.[4] Два из них нарисованы углём, большие, с орнаментами, довольно типичные, относятся к участку 1880-90 годов. Причём, один из них неканонический, со странной косой перекладиной. Возможно, несмотря на то, что он нарисован углём, это современный рисунок, подделка. Потому что рядом таким же углём нанесена современная марка в виде буквы Z. Ещё один большой, но более примитивно нарисованный крест и один простой процарапанный тоже находятся на втором участке, но в западной его части. Один маленький, но хорошо выполненный крест стоит на надписи 1947 года и ещё один, схематически нарисованный тонким графитом, рядом с подсчётами камня 1930-50-х годов. Это опять же говорит в пользу того, в данной каменоломне работают старые шахтёры, которые начинали работать ещё до революции.

На третьем участке есть около десятка религиозных надписей: «Паска», «Воскресъ», «Христосъ Воскресъ», «с нами Бог», «Рождество». Последняя надпись украшена крестиками. На втором участке найдены 2 старых затёртых рисунка, сооружения с куполом, похожим на церковь и 4 места с крестами-оберегами, выкопченными на потолке, они указывают на близость стоянок.

Политических надписей на Лаптие очень мало, но всё же встречаются. Самая ранняя из таких надписей – это изображение царя, выполненное настолько неумелой рукой, что с трудом можно понять, что на рисунке изображен в профиль человек с усами в каком-то головном уборе. Внизу такая же неумелая надпись «Э царъ мыкол».

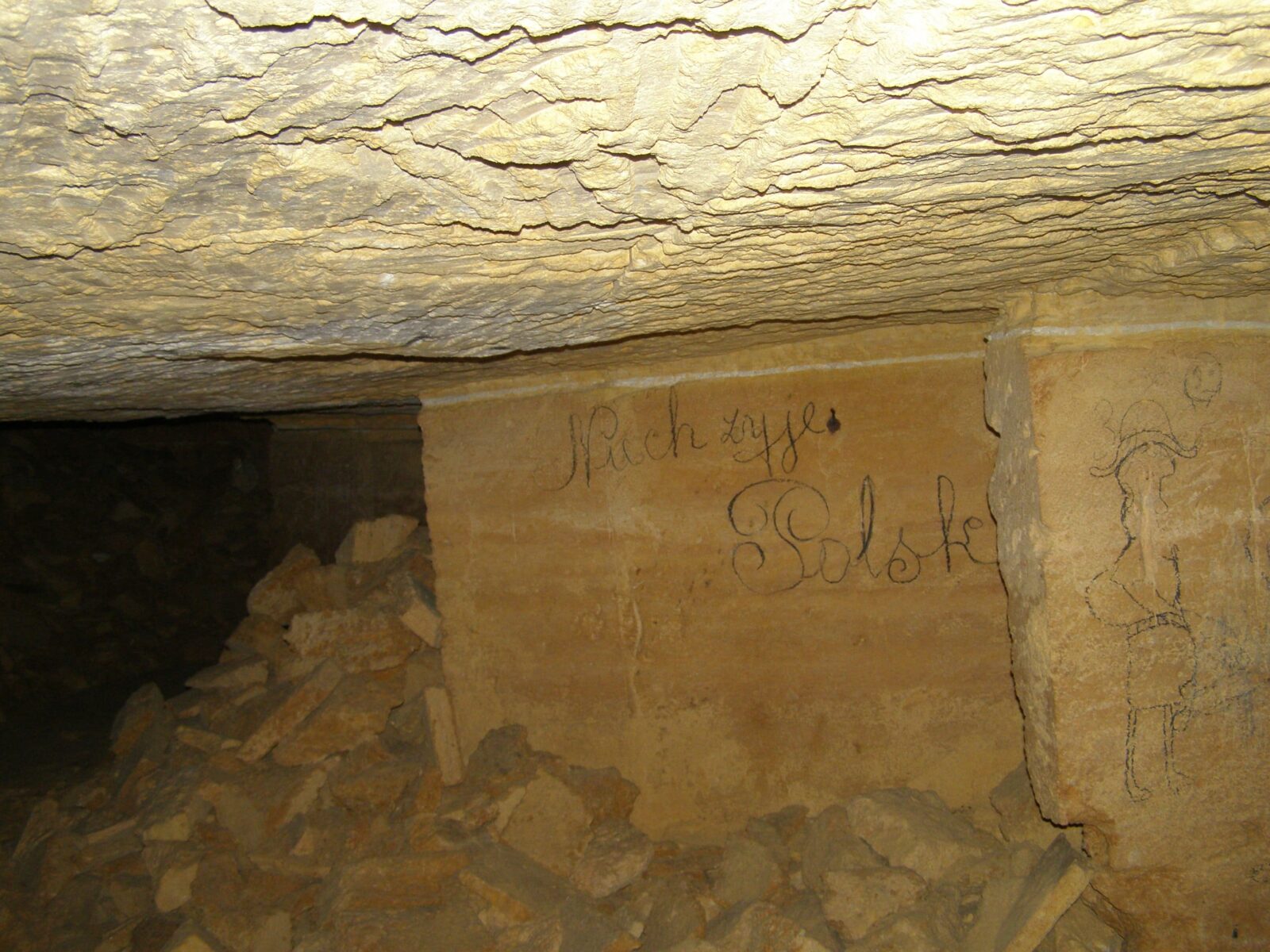

Вторая надпись, более интересная, судя по почерку, принадлежит упоминаемому выше Андрею Белоусову, работавшему в каменоломне в 1904 году. Это первые строки «Рабочей Марсельезы»: «вставай Подимайся рабочий народъ» (орфография сохранена). Этот гимн рабочих был популярен во время революций 1905 и 1917 годов, а в марте 1917 года даже был утверждён Временным правительством в качестве государственного гимна. Есть также ещё одна надпись этого периода «да здравствует октябрьская революция», конечно, речь идёт о революции 1917 года.

Есть рисунок «серпа и молота», что довольно типично для выработок 1930-50-х годов. Никто не заставлял шахтёров рисовать на стенах государственную символику, это было отражение их субъективного мировоззрения, поддержки существующего строя, как, к примеру, кресты в шахтах ХІХ – начала ХХ веков отражают религиозность шахтёров этого времени.

Встречаются лозунги: «все как один подпишемся на заём!!!» и ниже рисунок облигации с надписью «500р 1948». Несколько надписей 1940-50-х годов: «хто не робе, той не їсть», «Кто не работает тот и не кушает», «учится, учится и учится», рядом приписка «и дурний умрёш» тем же почерком, а ниже другим почерком ругательства. Есть шутливые, развлекательные надписи во всю стену: «Звуковое оформление припора Главный сценарист киностудии Бабиенко – зам – Голищенко Директор – Замкин. В главн… Бабиенко С. Рижанчук П.Овчаренко». Не обошлось и без пошлостей, без них, наверное, каменоломен не бывает.

Как уже упоминалось, множество самых старых надписей, в том числе больших, во всю стену, не сохранилось, точнее, не читаются. Они затёрты или частично обрезаны и то, что ещё как-то можно разобрать никакой смысловой картины не составляет. Часто, особенно на ранних участках, надписи и рисунки представляют собой единое целое – надпись в несколько строк, как бы обтекающая рисунок или короткая надпись на самом рисунке, как, например, изображение головы в профиль с «козлиной» бородкой и на щеке написано «пылыпъ». Это имя Филипп, чтоб было понятно, кто именно был нарисован. Художественным талантом в этих каменоломнях явно никто не обладал, поэтому рисунки приходилось подписывать. Впрочем, такое примитивное исполнение рисунков для шахтёров типично.

Из ранних рисунков есть и неплохо сохранившиеся. Несколько больших рисунков лошадей; 3 изображения всадников, один из них с саблей наголо и в головном уборе, вероятно, военный; типичные головы в профиль, 6-8 рисунков пар (мужчина и женщина); дома, деревья, примитивные рисунки козы. Другие, похожие, как бы схематические, рисунки домашнего скота, людей и какой-то растительности изображены вокруг большого креста-оберега. Есть и рисунок странного существа с тростью и «ирокезом» на голове, какое-то чудище, но трость скорее указывает на то, что это всё-таки пытались изобразить человека, просто получилось не очень. Интересен рисунок корабля со скошенным носом. Он нарисован углём в выработках 1880-х годов, но облик судна, какой-то «современный». Форштевень скошенный, как у современных кораблей, мачты и дымовая труба, наклонены назад, к корме. То есть, весь он какой-то скоростной.

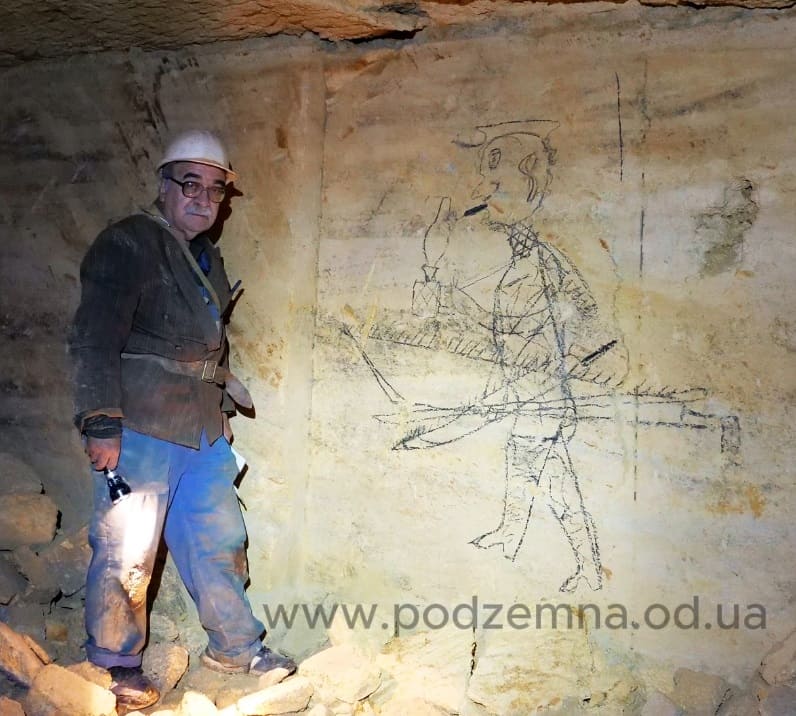

Обобщая можно сказать, что все ранние рисунки привходового района носят исключительно бытовой характер. Интересный дореволюционный рисунок шахтёра находится в глубине, в северо-западной части. Шахтёр изображён в полный рост, в сапогах и кепке с козырьком, в одной руке он несёт керосиновую лампу, а в другой инструменты – большую пилу, пилу «щучку» и лом. Во рту у него дымится папироса. Ещё один большой рисунок того же участка и времени, во всю стену – большой дом, крытый соломой, рядом колодец, деревья и домик поменьше, в небе птицы. Большая, выше дома фигура человека, скорее всего, нарисована позднее кем-то другим.

В самых старых каменоломнях І участка много рисунков людей. Вероятно, шахтёры изображали себя, на некоторых рисунках у них в руках что-то похожее на пилу и лом. Но эти рисунки настолько примитивны, схематичны и лишены деталей, что им трудно дать однозначную оценку.

По сравнению с привходовым районом в глубинной части, района, рисунков крайне мало. Возможно, это объясняется тем, что каменоломни там небольшие и разрабатывались, соответственно, непродолжительное время. А возможно это связано с доступностью привходового района для посещений посторонними людьми, не шахтёрами.

Следующая серия рисунков сделана во время проходки 1941 года или возможно чуть позже, когда во время войны там кто-то прятался. Все рисунки примитивны. На рисунках часто фигурирует матрос в профиль, иногда с надписью «Толя кацап». В основном это профили, но есть небольшие рисунки матроса в моторной лодке, 4-5 штук. Есть рисунок человека в полный рост с натянутым луком в руках, целящийся в схематически нарисованных птиц. Часто рисуют котов, непонятно почему, иногда странных зверушек, мышей, птиц. Есть рисунки машины, ружья с подписью «ванино ружо», человека в головном уборе, похожем на берет или фуражку с подписью «ударнец». Рисунок двух мужчин и 2 женщин около дома и сверху написано «пішли калядувать хлопці». В одном из боковых тупиков есть целая серия изображений мужчин с ружьём, а чуть далее 2 рисунка усатого мужчины в будёновке с пулемётом, один из них подписан «Чапаев».

Рисунков 1930-50-х годов немного, но они разнообразны. Непонятно, чем вдохновлялись авторы и почему рисунки такие. Силуэт мужчины в шляпе, а поверх надпись «кто не работает, тот и не кушает»; небольшой рисунок телеги рядом с подсчётами камня; странный пейзаж, где на переднем плане столбы с фонарями, один из них с какими-то подпорками, подписано внизу «рисунок Кислова Анатолия» и дата 1948 год.

Животное, похожее на сидящую лающую собаку и надпись «ай ай ай слої виганяють». Слоями шахтёры называли трещины. Необычные рисунки с надписями про слои находили и в других районах катакомб. Видимо, это отражение каких-то шахтёрских суеверий, пока ещё не изученных и не до конца понятных.

Это практически всё, что удалось зафиксировать на сегодняшний день из старой эпиграфики и рисунков.

Современной эпиграфики (с 1960-х и по наши дни) тоже не так много, как в более популярных районах. Рисунков мало, больше надписей и маркировок. Большей частью это всё появилось в 1970-80-х когда этот район более-менее активно посещался. Самые интересные объекты – это «мемориальные «залы, где сохранились фамилии участников, их переписка между собой, несколько рисунков; и ещё один небольшой зал, с вырезанными в пильном известняке, рельефными фигурами в полный рост, такими как Иисус, рыцарь с мечом, женские и мужские профили, и летучая мышь – символ спелеологии.

Из других, представляющих интерес находок и наблюдений, сделанных в этом районе катакомб, можно отметить находки пещерного жемчуга, белого цвета, в небольшой ванночке под старой скважиной. Поверхности самой ванночки и устье скважины над ней, покрыты коркой натечного кальцита белого, жёлтого, серого и буроватого цвета, такого же, как в природных пещерах. Кроме пещерного жемчуга, в привходовых выработках зафиксированы скопления игольчатых кристаллов мирабилита — интересного сезонного минерала, встречающегося в пещерах и подземельях. Он образует длинные, тонкие серебристые кристаллы похожие на иней или снег. Длинна таких тончайших, тоньше волоса, кристаллов, достигает, здесь, нескольких сантиметров.

Другие наблюдения могут представлять интерес для биологов. Это интересные, необычные следы животных и корни деревьев, проросшие на большую глубину по скважинам в камне, и образовавшие в выработках необычную бахрому. Наблюдать такое, вне подземелий, невозможно.

В выработках проводились простейшие микроклиматические наблюдения. Замерялась температура воздуха и с помощью дыма, определялось направление движения воздуха. Температура воздуха в выработках, в октябре 2023 года была 13,4° — 14°. В январе 2024 г., при наружной температуре 7°, около входа в выработках было 8°, а в 40 метрах 10°. Что касается направления движения воздуха (тяги), то и в этом районе катакомб, опровергается книжное утверждение, что тяга воздуха, сквознячок, всегда направлен в сторону выхода. Многие книжные герои, спасались, находя выход из подземного лабиринта, следуя туда, куда показывал язычок пламени свечи или лампы. Воздух под землёй движется в разных направлениях, и с разной скоростью, часто меняя своё направление на 180°. Это реверс, так называемое «пещерное дыхание». Поэтому язычок пламени может показывать как в сторону выхода, так и в противоположную сторону, причём в одном и том же месте. так на центральном ходе «Лаптия», во время наблюдений в октябре 2023 года, воздух шёл из тупика (зал «Колотун») к централке и дальше к выходу — лазу. Но во время других наблюдений, воздух (дым) тянуло в глубину выработок, в сторону шурфа. В общем, циркуляция воздуха в катакомбах, сложная и отдельная тема, ходя именно в районе «Лаптия», тяга воздуха, всё же чаще направлена в сторону выходов в балке.

Такая же сложная тема подтопление катакомб. Когда в этом районе шла подземная разработка камня, выработки, понятно, что были сухими. Так было до середины 1980-х годов. Потом, во время аномальных летних ливней, эти катакомбы затопило поверхностными водами, так же как и многие окрестные катакомбы, включая действующие шахты в Фоминой Балке. Вода несла с собой массу земли. В это время многие участки катакомб были заилены — дно и стены были покрыты слоем чёрной грязи (чернозёма). Вода и ил (почва) пришли со стороны балки, где с запада от дороги, существовало большое понижение с засыпанной воронкой (она показана на старых планах). Видимо засыпку прорвало и вода со смытой почвой хлынула в выработки. Вода с грязью, доходила до Мемориальных залов и дальше (это примерно 120 метров по прямой, от места её поступления под землю). В пониженных выработках, сейчас фиксируются уровни затопления, на высоте 1 м над дном. В Мемориальных залах, вода подтопила дно зала «Бадаева», на высоту примерно 20 см (дно зада приподнято). Другой, недалеко и ниже расположенный зал, был затоплен и заилен на высоту 0,8 -1,0 м над дном. Стол там покрыт толстым слоем ила. Интенсивное и более продолжительное подтопление поверхностными водами, происходило в 2008-12 годах, когда это наблюдалось Е. Мищенко, бывавшей в этот период на «Лаптие».Максимальный уровень затопления был зафиксирован в 2018 году. В 2008-12 годах, вода поступала периодически, сезонно. Вода текла летом и не текла зимой. А осенью и весной она то текла, то не текла, в зависимости от прошедших дождей и скорости фильтрования через известняк.

Кроме интенсивных, можно сказать «катастрофических» затоплений, происходящих довольно редко, в выработках, гораздо чаще, но тоже периодически, наблюдается интенсивный капёж чистой воды с кровли. В общем, это похоже на дождь, только на локальном участке, площадью не более нескольких квадратных метров. Через какое-то время, это прекращается. Иногда, капёж возобновляется, но чаще прекращается совсем. Участки, где когда-то был капёж, видны по множеству глубоких лунок на дне, которые хорошо сохраняются десятилетиями.

Видимо с этим явлением связано периодическое, разной интенсивности поступление воды из устьев старых скважин, открывающихся в кровле выработок. Например, той, под которой найден пещерный жемчуг. Весной и до декабря 2023 года, она была сухая. Потом из неё начался сильный капёж и под ней даже образовалась небольшая лужа. В это же время, возобновился капёж в высоких залах на Махно, но трассе к Лаптия. В апреле он был, потом его не стало, а в декабре он появился. Его появление, наверное, совпало с выпадением снега и его быстрым таянием 26-28.11.23 года.

Вода понтического водоносного горизонта, встречена только в водяных колодцах и в 2-х выработках, в северной части района. Глубина воды, в понижениях забоев, не более 10 см.

Примечания к схеме.

1. Стоянка — пост.

2. Овальный колодец.

3. Выработка пройденная в 1941 г. ударным инструментом.

4. «Зигзаг удачи».

5. «Мемориальные залы».

6. Сохранившийся шурф.

7. Место основного поступления воды в выработки.

8. Надписи 1904 года.

9. Здесь нашли запонку.

10. Здесь нашли 2 винтовки.

11. Стволы каменоломен 1880-х годов.

12. Большое обрушение на центральном ходе.

13. База «приют «Косточка», водяной колодец.

14. Самая широкая выработка района — 6 м, Здесь же нашли обломок кристаллической породы.

15. Хороший рисунок шахтёра.