“Спелеология и спелестология» 2011 г.

Пронин К.К. Ощепков А.С.

Большое количество старых подземных выработок, в городской черте Одессы, давно известный факт. Традиционно они называются «катакомбами», хотя фактически являются подземными каменоломнями. Но чтобы сохранить традицию и одесский колорит, мы назвали статью «Новая катакомба …».

Открытие новых участков подземных выработок, расположенных в городской черте идёт всё время. Реже происходят открытия не известных ранее, локальных каменоломен. Это и понятно. Отрезанные забутовками, завалами и просто, труднопроходимыми лазами, участки, постепенно всё же находятся и проходятся. В изолированные же, локальные каменоломни, без серьёзных горных работ попасть нельзя. Входы в них давным-давно засыпаны, информация о местонахождении забыта. А даже если и сохранилась, расчистить засыпанный ствол, глубиной 15-35 метров, довольно сложная задача. Поэтому все открытия новых подземных каменоломен, в последние десятилетия, сделаны исключительно во время проведения инженерно-геологических изысканий и целенаправленного поиска «катакомб» под площадками проектирования и строительства. Так в последние 2 года, было найдено два района каменоломен. В Кривой Балке, пригороде Одессы, большой район протяжённостью около 10 км (К-28), известная ранее, но недоступная шахта «Кривая балка 27», и совершенно новая, не известная даже по архивным данным, каменоломня К-68, в курортном районе города, Аркадии.

Каменоломня К-68, описание которой предлагается вниманию читателей, была обнаружена так же. Для нас, спелеостологов, представляет большой интерес то, что мы попали в неё первыми, увидели и зафиксировали всё там таким, каким оно было оставлено в конце 19 века, людьми бывавшими и работавшими там.

Итак, выработки были обнаружены во время проведения инженерно-геологических изысканий на площадке проектирования в декабре 2009 года. Интересно, что так как на этом участке «катакомбы» не предполагались, поиск их не проводился. Бурили только 2 геологические скважины, и одна из них попала в пустоту. Как выяснилось потом, при таком небольшом коэффициенте подработанности 02, это было случайностью. На глубине 28 м произошёл провал инструмента. Высота провала была определена в 2,5 м. Через несколько дней в скважину спустили телезонд и увидели на экране изображение подземной выработки. Опять повезло, толща над выработками не была обводнена и скважину не задавило.

Раньше, когда телезонды не применялись, в таких случаях вокруг скважины, давшей провал, бурились крестом, на расстоянии 0,5-1,0 м, контрольные скважины. Если хотя бы одна из них попадала в пустоту, то считалось, что «катакомбы» найдены. Если все 4 скважины не давали провалов, предполагалось, что была вскрыта небольшая каверна или узкая закарстованная трещина.

Стало ясно, что вскрыта новая «катакомба», так как ближайшая известная находится в 400 м. Но потом, почти на полтора года, работы на этом участке прекратились, пока в июле 2011 года, скважина не была расчищена и осмотрена повторно. Вскоре по ней была пройдена скважина диаметром 600 мм, по которой один из авторов спустился вниз. Спуск производился стоя в бадье спускаемой лебёдкой бурового станка.

Таким образом, примерно через 2 часа после вскрытия полости, в неё спустился человек. Попасть в выработки было нелегко. Учитывая диаметр скважины и то, что она проходилась коротким шнеком, почти вся раздробленная порода рухнула на дно выработки, образовав на дне конус почти достигающий до кровли выработки. Бурение производилось последовательно, увеличивая диаметр шнеков, поэтому через уже существующее отверстие, вниз всё время ссыпалась раздробленная порода. Так как в кровле выработок, в этом месте, находится мощный пласт перекристаллизованного плотного известняка, обрушения кровли под скважиной не произошло, что ещё больше осложнило доступ в выработки.

Спустившись, выяснилось, что высота просвета между кровлей выработки и вершиной насыпного конуса составляет 30-40 см, да ещё на нём стоит металлическая бадья, в которой производился спуск. Так что прежде чем попасть в выработки, пришлось проделывать различные акробатические трюки, постепенно вылезая из бадьи, откачивая её в сторону, протискиваясь между ней и стенкой скважины и «просачиваясь» вниз по уклону. Но так как конус был сложен в верхней части рыхлой породой, это удалось. Дальше было проще. Вершина конуса была срыта, места стало больше.

Оказалось, что скважина попала в тупиковый ход, почти в забой (до груди забоя 5 м), и прошла по самой стенке выработки. Поэтому и конус был такой высокий, с одной стороны, породе не давала осыпаться стенка выработки, с другой стороны бутовая полоса. Сами же выработки оказались в этом месте высокими, примерно 2,5 м. В забое на стенах были надписи времён работ «29.11.1894 г.»

В противоположную от забоя сторону, в нескольких метрах от устья скважины, начиналась деформированная выработка. От стен здесь отслоились большие глыбы, образовав высокий уступ. Сгоряча, спрыгнув вниз, автор, обладая небольшим ростом, на обратном пути с трудом поднялся наверх. Подтянутся наверх не хватало роста, а опираться на боковые стены было страшно, да и нельзя. Справа была выдавленная бутовка («беременная») могущая в любой момент рухнуть, слева нависала отслоившаяся от стены, но ещё не рухнувшая глыба. И всё это более 2-х метров высоты. Сам же проход к глыбе, с которой был совершён прыжок, был шириной менее 1 м. Но натаскав камней, удалось подняться.

Пройдя дальше от звала были обнаружены боковые ходы, тупики, перекрёстки и т.д. В общем определено, что каменоломня большая. Долго пробыть в выработках не удалось. Воздух был тяжёлый, насыщенный углекислотой. Появилось сильное потовыделение, усталость, неприятный привкус на губах, сердце сильно стучало. Пришлось быстро возвращаться, а тут ещё приключение с уступом, на который надо подниматься. Потом подъём по не обсаженной скважине на верх и чистый воздух.

Вскоре скважину обсадили металлической трубой диаметром 530 мм, сварили в ней из арматуры лестницу, и она превратилась в шурф, через которой и проводились дальнейшие работы.

К середине августа, когда они начались, воздух в выработках уже очистился и стал вполне пригоден для дыхания. Начались работы по обследованию и съёмке выработок. Первая рабочая группа состояла из трёх человек, авторы и Пунько Дима. Дима шёл впереди пи выполнял функции разведчика, авторы занимались топосъёмкой.

Первичную съёмку делали магнитным способом – компасом, так как одесские спелестологи картируют катакомбы. Способ апробированный, дающий достаточно хорошие результаты при большой скорости картирования, и что главное, позволяющий видеть общую картину взаиморасположения участков лабиринта сразу, в процессе работ. А это очень важно, когда надо картировать конкретный участок или выйти под конкретный участок. На следующем этапе, по основным трассам съёмки и к ключевым местам, строго по точкам компасной съёмки, протягиваются теодолитные хода. План построенный по данным первичной съёмки, накладывается на теодолитные хода, выполняется коррекция и маркшейдерский план готов.

Конечно делается ориентировка и точная привязка входа к поверхности. Это, пожалуй, наиболее сложная операция, так как учитывая небольшой диаметр и соответственно очень маленький базис, ориентировка подземного плана затруднена (ориентирование по одному шахтному стволу вообще считается в маркшейдерии сложной задачей). Но современные приборы, применяемые сейчас, позволяют решить и эти вопросы. Так маркшейдер Пронин В., выполнявший эти работы, пользовался японским лазерным тахеометром-автоматом. Применяя в комплексе спелеологические и маркшейдерские методы, этот район каменоломен был закартирован быстро.

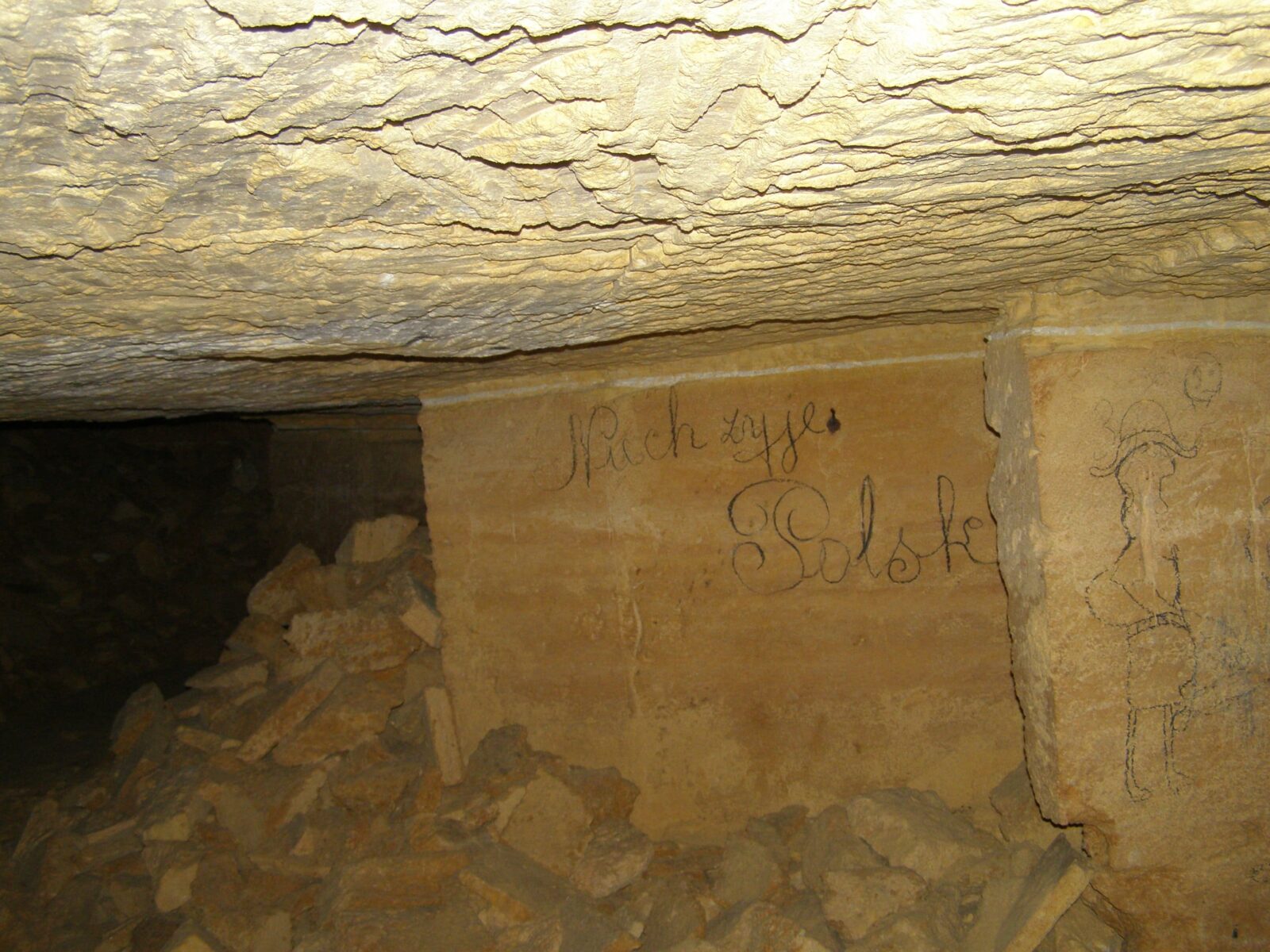

В общем, начали мы от шурфа, и спустившись по тому, памятному с первого посещения уступу, вскоре вышли за границы осмотренной в июле части каменоломен. И что мы увидели, попавшие в эту каменоломню, через 110 лет, после её закрытия, и видимо последнего посещения. Практически ничего нового и сенсационного. По сравнению с другими, вскрытыми ранее выработками, эта была «бедной». Здесь не было изобилия интересных находок, как в катакомбах под Дворцом спорта, не было и многочисленных, интересных рисунков и надписей как под пивзаводом. Надписей и рисунков было вообще очень мало. И почти все они были технические, сделанные горным персоналом каменоломни. Самая старая – 1894 год, самая молодая – 1900 год.

Каменоломня К-68, заложена в равномерно сцементированном раковинно-детритусовом буровато-жёлтом известняке-ракушечнике новороссийского подъяруса понта. На юге Украины, эта разновидность известняка называется пильным известняком, благодаря своим свойствам, легко распиливаться на блоки, даже обычными пилами. Во времена разработки каменоломни, пильный известняк назывался «камень-беляк».

Мощность пласта пильного известняка достигает на участке заложения каменоломни 4-х метров (вообще, промышленная мощность пласта, в районе Одессы, изменяется от 2 до 7,5 м). Ниже и выше пильного известняка, залегают слои, состоящие из перекристаллизованного понтического известняка. Мощность нижнего слоя – 1 м, ещё ниже залегает плотная серо-зелёная меотическая глина, являющаяся региональным водоупором. Верхний слой перекристаллизованного известняка имеет мощность до 7 м. В нижней части он представляет собой плотную, монолитную, перекристаллизованную породу, по-местному «плиту». Этот прослой и позволил во время добычи делать здесь такие широкие выработки, и им столько лет простоять и не завалится полностью. Ведь сам пильный известняк не отличается особой прочностью. Его марка «102», то есть при нагрузке больше 10кг/см2, известняк начинает разрушаться.

Выше «плиты», как уже говорилось, залегает слой «жерствы» — плитчато-обломочного перекристаллизованного известняка, перекрытого в свою очередь, плотной красно-бурой водоупорной глиной, мощностью до 6 м. Выше залегает слоистая толща, сложенная светло-бурыми лёссовидными суглинками.

Судя по датам написанным на стенах забоев, расположенных уже на значительном расстоянии от шахтного ствола, каменоломня начала разрабатываться в 1893 году. Последние даты, стоящие в самых дальних забоях выработок – 26.06.1900 г. То есть каменоломня разрабатывалась порядка 7 лет, причём, опять же судя по датам, с 1896 по 1898 годы, был перерыв в работах (дат 1897 г. нет вообще, а 1896 – единичны). После прекращения работ, каменоломня была закрыта и видимо больше никогда не посещалась людьми. В ней не обнаружено ни одного постороннего предмета, ни одной надписи. Обычно, любой посещающий катакомбы, старается что-либо написать на стенах подземелья, что бы увековечится. Здесь – ничего. Единственные следы пребывания людей, не связанные непосредственно с горными работами, это сломанные стенки-перегородки, сложенные из блоков известняка на известковом растворе, отгораживающие от ствола, два хода в отработанные участки каменоломни. Но скорее всего, их сломали на последнем этапе работы каменоломни.

В выработках были найдены немногочисленные вещи, относящиеся ко времени работ шахты. Это разбитые стёкла от керосиновых ламп, с разнообразными красивыми клеймами, вытравленными на стекле; детали от керосиновых ламп; несколько небольших пузырьков, обрывки красочных обложек от курительной бумаги, жестяные лейки для заправки ламп керосином, кожаные перчатки, картуз, с кожаным козырьком, металлическая баночка от сапожного крема. Вот в общем и всё. Немного больше находок сделано в засыпке нижней части ствола. Здесь найдены старые бутылки, много аптекарских пузырьков (есть даже с царским орлом на стекле), большое количество пустых битых ампул, осколки фарфоровых тарелок с орнаментом и клеймами (в том числе фабрики Кузнецова), разбитый, красивый стеклянный винный бокал, остатки какого-то большого фарфорового предмета, сложной формы, английского производства (видимо ингалятор), остатки металлизированной узкой ленты с треугольной пряжкой, похожей на детали военного парадного обмундирования. В одном из пузырьков, запечатанном корковой пробкой, даже сохранилось содержимое – какая-то густая белая мазь, похожая на цинковую мазь. На этом пузырьке, на стекле, отлита морская символика – якорь в орнаменте.

Находки под стволом показывают, что после окончания работ, он не был засыпан, и использовался как мусорник. И что сверху находилась либо богатая дача, либо, скорее, небольшая частная лечебница. Судя по району нахождения каменоломни, это видимо так и есть. Там и сейчас расположены дачи и санатории. Возможно санаторий «Россия» и возник на базе какой-нибудь национализированной лечебницы (а сейчас вновь разделён и превращён в «крутые» дачи, до нового передела).

Выработки очень сухие, здесь не только нет воды, но даже воздух сухой, свободно летает пыль. Когда-то вода поступала через старый ствол. Выработки вокруг него заилены, а по верх заиливания сохранилось сухое русло ручья, дно которого покрыто коркой натечного кальцита тёмно-жёлтого цвета. В самом стволе сохранились каскадики, покрытые красивыми оранжевыми натёками (кальцит, окрашенный гидроокислами железа). Температура воздуха +15, что впрочем, обычно для выработок расположенных в черте города и объясняется многолетним, вековым, прогревом.

На остатках деревянных креплений, в редких случаях, видны небольшие белые наросты низших грибов. Анализы древесины отобраны и переданы на изучение биологам Одесского национального университета. В аналогичных пробах из шахты № 27, выделены клещи и другие мелкие виды. Возможно и здесь будут обнаружены родственные им виды, хотя эти будут более старые (27 шахта закрыта в 1954 году, К-68 в 1900 году).

Сама каменоломня типична для городских шахт второй половины 19 века. Один ствол и от него несколько длинных извилистых тупиков. Пройдены они безо всякой системы. Единственным ограничение, в плане, были границы участка землепользования, которые нельзя было пересекать. За этим в основном и следил маркшейдер или штейгер, обслуживающий шахту. Во всех выдвинутых концевых выработках есть надписи типа «Стопъ»; «Нильзя»; «Чужое»; «Повернуть вправо через 8 саженъ» и так далее. Всё шахтное поле вписывается в фигуру, близкую к прямоугольнику.

Откатка готовой продукции производилась вручную, деревянными тачками. На дне во многих местах сохранилась колея. Подъём осуществлялся конным воротом. Естественно, блоки тоже резали вручную, специальными пилами.

Максимальная ширина выработок 4 м, высота 4,5 м, обычно немного меньше. Самые молодые выработки 1898-1900 годов имеют меньшие габариты, соответственно 2,5 м и 3 м. Протяженность шахты 2191 м.